その列車が通れば、誰もが振り返った。

それは全体を鋼鉄で覆われた黒鉄の車体のためか。車窓には鎧戸がかけられ、連結部にデッキはなく、幌が掛けられた中に扉と扉とを直接渡ることで移動する。洗練された設計の車両のためか。

あるいは煙を巻き上げる機関車の速さのためか。ピストンは特徴的な重い駆動音を響かせ、瞬く間に平原をあちらからこちらへ走り抜ける。乗っている者からは、目が回るほど素早く変わっていく景色が見える。

そのどれも正確な理由ではない。

人々は列車に乗った英雄にこそ熱い視線を送っていた。

彼らの乗る列車は機関車アカツキを先頭に八両編成。一号車が索敵車両兼時化抑制装置の輸送車、装置の鉄塔はちょうど車両一つにすっぽり収まる長さで、車内全体が一つの広い空間になっているこの車両はこれを運ぶのに都合が良かった。その他の細々した部品は取り外して後で組み立て直せるようになっている。

二両目がロバートら四人の乗る車両。プルマンという鉄道技士が開発した要人警護車両の試作品で、車内の設備も重要な人物が乗ることを想定して充実している。居間に食事用のテーブル、炊事用のストオブと貯水槽に直結した水道、収納と手洗い場と寝室までついている。ベッドは備え付け品なのだが、マットレスの下を開けることができて、そこも個人の収納に使えるようになっている。長い旅になるため、食糧庫にはニューヨークまでの食糧が全て入れられていた。缶詰に多種多様な調理済み品が入って、どれから食べようか迷い物だった。

三号車は司令車、ウヱイン大尉はここにいて指揮を執っている。ついでに兵站もここに集積されている。特筆すべきは伝声管があることで、機関車や各車に直接命令を届けることができる。使うときは届け先に通じた伝声管の蓋を開けて、管の穴に声を吹き込めばよい。

四号車から八号車は兵員輸送車両。製品を輸送するための貨物車両を改装して兵士が床に座れるようにできている。車体は鋼製で、壁には銃眼が開くようになっているので車両自体が要塞として運用できる。補給に際した停車時などは兵士が外に出て周辺の警備を行うことになっている。

表示されない場合はこちら夜半、ロバートは揺り起こされた。目を開けて刹那、ここはどこかと疑問に思ったが、すぐに思い出して起こした相手を見上げた。それは大尉で、ロバートは跳ね起きた。

「襲撃か。」

彼は首を横に振った。

「だが問題発生だ。」

ロバートは三人を起こした。状況の説明を受けるために司令車へ移動する。寝ぼけまなこで車両の連結部を渡るのは賢いことではないので、しっかりと目覚めさせておきながら。

司令室の卓を囲んで並び立つ。傍の机では電信を聴いている兵士が座っている。

「依然、状況掴めません。鉄道電信が術士に乗っ取られています。」

「仕方あるまい。」

大尉は卓に広げられた地図を示した。出発前のテントで広げていたものをそのまま持って来ていた。

「補給地点で伝えられた情報によると、現在ミシシッピ川を未確認の蒸気船が下っているという。その船は野砲を積載しており、駆け付けた騎馬隊に発砲をしたらしい。」

「亡霊だな。鉄橋を落とすつもりなんだ。」

「おそらくは。」

大尉は地図のセントルイスの南に紅い印をつけた。

「最後の確認がここ、古い情報なので敵船の現在位置はさらに南かと。現在は軍の艦艇が情報の収集にあたっている。問題は……」

「この列車が鉄橋を渡るのが間に合うか、ですね。」

大尉は頷いた。

「橋の状態は到着してみるまで分からない。この後の補給地点でもう一度情報を得ることができるが、仮に鉄橋に異状が見られた場合、船で渡って別な列車に乗り換えることになる。」

「行きましょう。」ロバートはきっぱりと答えた。

「鉄道が蒸気船に負けるはずがない。急いで鉄橋を渡ってしまえばこちらのものです。」

「軍の艦艇が敵船を排除するのを待った方が安全だと思われるが。」

「こっちは大掛かりな荷物を運んでる。橋が落ちたら積み替えに時間を取られます。」

ロバートは伝声管が並んである区画の前に立って、機関車に通じる管に呼び掛けた。

「トーマスの親父、聞こえるかい。」

「おう。」

管を伝ってすぐそばに立っているかのように声が届く。

「速度を上げてくれるか。」

「これでも十分出しとるわい。」

「急いで鉄橋を渡ってしまいたい、その前の給水地点を通過することはできるか。」

「水の量がギリギリだが……やってみせらあ。」

「それで頼む。」

「おうよ」と威勢のいい返事、向こう側で威勢よくジェームズの名を呼ぶ声がする。ロバートは姿勢を戻して大尉に顔を向けた。

「それでいいかな。」

「前方を警戒している先導列車をどかそう。鉄橋を渡った先のケンタッキー州で補給部隊を待機させる。作戦変更を伝達しろ!」

その一言で司令室が動き出す。列車はにわかに速度を上げて闇夜を走り抜ける。

「蒸気船と、競争といこうじゃないか。」

ロバートはふっと笑みを浮かべた。

列車全体が小刻みに揺れる。車輪が線路の継ぎ目を踏み越える音は調子を上げて、その間隔は以前より短くなっている。曲路に差し掛かると列車全体には外側へ押し付けられる力が働いて、ただ座っているだけでも体が斜めに傾けられる。

反動が収まって壁から手を離したロバートは、機関車と一号車の連結部に足を踏み出した。暗闇の中に足元の台車から響く走行音は腹の底に伝わるようで、それが不気味である。炭水車に掛けられた梯子を上がって上に立てば、進行方向向かって前は夜空に煙を吐き出す機関車、後ろは鋼の屋根が連なっているのを見ることができる。灯りがないので列車の周りの景色を殆ど確認することはできない。それでも風と共に何かが高速で近付いては遠ざかっていくのを肌で感じられる。この闇の海に落ちれば朝を迎えられずに一生そこに置いて行かれてしまうだろうか、そんな気持ちにさせられる。

運転室は火室から漏れ出る煌々とした炎によってほんのりと明るい。天井に照明がついているが、外の様子が見えにくくなるというので今は消していた。ロバートは炭水車から運転室に降り立って二人の機関士に声を掛けた。

「機関車はまだ走れるか。」

運転台で目を離せないトーマスは首を回す代わりに首をくいと少し動かした。

「川まではな。そこを越えたら速度落とすぜ。そいつを休ませてやらにゃ。」

殆ど休みなく給炭を続けたジェームズは疲労が隠せない。額には滝のような汗が噴き出ている。

「代わりの機関士を呼ぼうか。」

「いいや、せめて向こう岸まではやらせてくれよ。」

そう語る彼は汗ばんだ顔の中にもどこか自信が見える。

「そろそろオハイオ川だぜ。」

「鉄橋の状況を確認してから渡るから、直前で十分に減速してくれ。」

言い終わると同時に、三人は前方で爆発音を聴いた。

「聴こえたか?」

「砲撃だ!」

砲声は立て続けに何発も響く。激しい水音も聴こえる。

「軍が戦っているんだ、すぐそこで。急いでくれ。」

「任せな。」

ロバートはもう一度炭水車に上がって前方に目を凝らした。木立の向こうに水平な黒い面が見える。向こうに川の水面があるのだ。水上には灯火があって、数隻の蒸気船が航行しているのも確認できた。水面に映った蒸気船の灯火は激しく揺らめいて、波立っていることを示している。その向こうに見えた鉄橋は……まだ落ちてはいなかった。彼は運転台に向かって叫ぶ。

「急げ!橋はまだ落ちてない!」

列車は橋を目前に控える。機関車は橋に差し掛かる直前の曲路で十分に速度を落とし、今は時速二十マイルかそこらで橋を渡ろうとしていた。

「橋は落ちてなくても、線路が損傷してたら?」

「その時はその時だ。」

窓から顔を出して前照灯で照らしながら線路を確認する。……今、列車の先頭が地を離れて橋に足を掛けた。

川への視界は開け、ここで初めて状況を詳細に確認することができた。材木やら鉄鋼やらをバラ積みする貨物船が一隻、そのデッキには大砲を載せている。相対するのは軍の運河警備船で、小銃を持った兵士が欄干に並んで発砲している。即席で出動した船には敵と同じだけの火力を積む猶予が無かったのだろう。

大砲はやがて橋を渡る列車に向けられた。橋の中央辺りに狙いを定めて今すぐにでも砲弾を撃ち込みそうな勢いである。

「ここまで来たら引き下がれるもんか。衝撃に対する準備を。」

彼は伝声管に声を吹き込んだ。

「各車、被弾の衝撃に備えよ!」

「了解。各車、衝撃に備えよ!」

二秒後、鋼板が突き破られる恐ろしい轟音と共に横から突き上げるような揺れが列車を襲った。一瞬だが、車輪が浮き上がりさえもした。

機関車はまだ動いている。列車は走り続けている。それでも橋を越えるにはまだかかる。この橋は遥か地平線の果てまでも続いているかのように思えた。

もう一発着弾した。音はさっきよりも後ろで聴こえた。列車は再び激しく揺れる。ロバートは屈みこんでいたが、運転室の壁に頭をぶつけた。ヘルメットがその衝撃を幾分和らげてくれる。それでも目からは星が飛ぶようだ。

それでも列車は進み続ける、逞しく、線路を外れることなく。やがて先頭が橋を抜け、対岸のケンタッキー州に渡った。続く後ろの車両も次々に鉄橋を離れて大地に足をつける。これ以上響く砲声は、空に開けた虚しい闇に消えていくばかりだった。

「何とか生き延びたわい。」

トーマスは運転台に座り直し、再び機関車の運転に戻る。幸いにして機関車に損傷はなく、今のところはこのまま走り続けることができる。走行音を聞く限り、被弾した車両も台車に異常はないようだ。

「僕は後ろの車両に戻るから、後の指示は司令に頼ってくれ。この後の信号所に補給列車が待機しているはずだ。」

「グレイヒル、お前さんは無事か。」

「ああ。いい帽子を持っているものだからな。」

列車は川沿いの盛土の上を走っている。銃声は聴こえるが、この間に随分遠くまで走ったらしい、微かに届くばかりになった。

ロバートは炭水車の上に立って各車の屋根を見渡した。屋根の一部がめくれ上がった車両がある。あれはプルマンの二号車だ。

すぐに車内に戻って三人の安否を確かめなければ。車両の扉を押し開けて、彼はそれぞれの名前を呼んだ。

「こっちよ。」

寝室から声がした。彼の声に反応してそれぞれが寝室からひょっこり顔を出した。

「無事か。」

「此方は大事なし。」

「布団を被っていたからね。」

「それなら良かった。」

ロバートは今さっき走ってきた後ろを振り返って見た。天井の照明は消え、片側の壁に丸い穴が開いて、反対側の壁の天井近くまで貫通している。居住性を高めるため鋼板の裏側に張っている壁の木材は割れ、あちこちに破片を巻き散らかしている。食卓の上には木くずが散らばっていた。

「これは徹甲弾だ。奴ら、鉄橋の構造そのものを破壊するために貫徹力の高い砲弾を持ち込んだんだ。おかげで爆発四散はしていないが……この有様だ。」

三人も寝室から出て初めて惨状を目の当たりにした。

「随分居心地の悪い車両になったわね。」

「風通しがいいと言えばそうなる。」

伝声管から司令車の連絡がきた。

「各車、被害報告。」

「二号車被弾。損傷軽微、死傷者はありません。」

「これって軽微?」

「走れればそれでいいんだよ。床の破片に気を付けるんだ。僕は司令車に行ってくるから。」

そう言い残して彼は後方の扉に消えた。

司令車に被害はなく、衝撃で机の上の物が多少散らばったくらいだ。電気照明の車両はこういう時火災の危険が少ない。

「そちらは無事か。」

「ええ。」

「四号車が被弾した。着弾箇所を中心に被害が出ている。走行に支障はないが、後部車両との連絡に多少の不都合が出る。」

「確認しよう。」

四号車は惨憺たる有様だ。二号車より低い位置に着弾したので兵員が直撃を受けていた。さらには着弾時の破片が被害を拡大させていた。さしもの要塞車両も徹甲弾を撃ち込まれては紙のように容易く穴が開く。

列車はそのまま走行を続けることとして、間もなく補給地点の信号所に辿り着いた。

すぐ隣の待避線に補給用の水を蓄えた列車が待機していた。予定の変更を受けて急遽、牛乳の輸送車両を借り受けて編成したものである。水を受け渡すには送水管を繋ぎ、男たちで休みなくポムプを動かして送水する。

作業の間、兵士たちは辺りに展開して警戒にあたっている。線路を離れるとすぐに森が広がっていて一帯の見通しは悪い。生い茂った葉に隠された闇の奥をじっと目を凝らして異状を探しているのだ。

ロバートは作業員たちと共に給水作業を手伝っていた。機関士の二人は休息を取りつつそれを監督していた。列車の運行は体力を消耗する、このような過酷な状況下では彼らを襲う重圧は並大抵のものではないはずだ。それでも彼らは兵士たちと同様、勇敢に責務を全うしている。

一つの水槽を空にし、送水管を次の水槽に移し替える。次の給水を開始した矢先、列車後方から立て続けに銃声が響いた。

「敵襲!」

一斉に攻撃態勢に移る兵士たち、各自はその場に伏せて銃声のする方に目を向ける。ロバートも銃を抜いて身を屈めた。

彼ははじめ、連続して鳴り響く銃声を味方のものだと思った。だが銃弾が車体に弾かれる音を聴いて、それが敵の攻撃であると悟った。休みなく一定の調子で続く発砲、その機械的な響きを聴いてもう一つのことが分かった。

――機関銃。

「総員退避!」

大尉は既に退避命令を出した。機関銃は列車の斜め後方から、その全体を射角に入れて銃撃を続けている。これが退避する兵士を狙い撃つ形になって、なかなか車内に引っ込むことはできないでいる。

「グレイヒル技士、車内に戻って!」

作業員の男は言う。

「だがそういうわけにもいかないだろう。」

その時、水槽に穴が開いた。そこからは水が放物線を描くように流れ出て、「お漏らし」を始めた。機関銃による銃撃を受けているのは補給車装甲列車の側、そうでない補給車側からも銃撃があったとすれば、

「何てこった、反対側にも伏兵がいるぞ!」

ロバートは作業員らを二つの列車の間に退避させて安全を確保した。

「親父、給水はどれくらい進んだか。」

「七割くらいか。」

「それなら次の給水地点までは保つな。作業員は装甲列車に退避してくれ。ここを出るぞ。」

彼らは頷き、一号車の扉を開ける。一方彼は機関士と共に運転室に上がって二号車の伝声管を鳴らした。

「アンジー、聞こえるか、アンジー!」

すぐに返事はあった。

「ええ。」

「兵士を退避させる時間を作る。機関銃の音が聴こえる方にかましてやるんだ。」

「任せて。」

彼は司令車と状況の連絡を試みた。

アンジェラは鎧戸を開けて窓の一つから外を覗いた。機関銃は今、後方の車両付近に鉛の雨を降らせている。今の内だと、窓を全開して銃口を空に向けた。

火薬の閃光が見えるところ――距離は大体で構わない。五発ほど撃ち込めばかなりの範囲を制圧できるから。腰に巻いたベルトから擲弾を抜いて、銃口の先に据える。辺りの安全を確認してから、空に向かって放った。

特徴的な炸裂音と共に、木々がざわめいた。アンジェラは休む間もなく立て続けに数発を撃ち込んだ。

機関銃は沈黙した。

「やったわ。」

兵士たちは立ち上がって退避を再開する。

ロバートは運転席の側面から進行方向後ろを向いて身を乗り出し、彼らが退避するのを確認しながらさらに機関士に声を掛けた。

「退避完了の知らせがあったらすぐに発車するんだ。」

「それがのう……」

曖昧な返事に彼は振り向いた。

「どうした?」

「圧力が下がってんだ。見たところ蒸気も少ねえ、ボイラーの温度が下がってきてんだ。」

「つまり?」

「時化か……敵の術士だ。」

「だろうな。」

もう一度伝声管に声を掛ける。

「リニー、仕事を頼む!機関車が時化てる!」

「今、行くよ。」

伏兵による攻撃はまだ続いている。沈黙した機関銃も次の射撃主がついて、またいつ動き出すか分からない。ロバートは銃声の聴こえた方に何発か撃ち込んで、牽制した。

リニーはすぐにやってきて、運転室に飛び込んだ。

「こうして君が駆け付けてくると、最初に会った時を思い出すな。」

「そうかもね。」

彼女は炉に向かって手を伸ばした。その周りの空間がボイラーで、ここに湯が沸かされている。リニーは将軍の家の厄介になっているうちに少々機関車の構造をかじっていたのが役に立った。

「く……強い力が、かかってる。これは人為的なもの。」

「やはりな。」

「火力を上げて。火室の出力を上げてくれれば、その力を借りて温度を上げるから。」

「なるほど、その方が手っ取り早いか。」

機関助士は言われるまま石炭をくべた。リニーは両手を炉に掲げる。そのうちにどんどん熱気が感じられるようになって、ついには火室の火は白く輝きだした。

「総員退避完了。」

司令車から連絡が届く。

「よし、発車だ!」

ブレエキが外され、ピストンが運動を開始する。弱まっていた蒸気は強く息を吹き返し、列車はぐんぐんと速度を上げて信号所を置き去りにした。最後っ屁の銃撃が最後車に当たるが、鍛え上げられた装甲板を破ることはできない。そのうちに術士の力も弱まって、すぐに機関車は元通りになった。

列車が平穏を取り戻してからしばらく、ロバートは次の行動に移ることもできないで運転室の隅に座り込んでいた。再び立ち上がることができたのは司令車からの連絡を受けてだった。

帽子を被り直し、彼は機関士に声を掛けた。機関車に異常はないかと尋ねられ、トーマスは「こいつはまだまだ走れるぜ」と笑ってみせる。

「僕は列車に戻るよ。頃合いを見て交替の機関士に仕事を引き渡してやるといい、彼らは一号車で待機しているから。」

リニーにも声を掛けた。

「そういうことだけど……」

「私はここにいる。機関車の時化具合を、もう少し見守っていた方がいいでしょ。」

「分かった、任せたよ。」

彼は運転室を離れ後方に向かった。

彼女は術機関士の席に座り直して、前方の窓を見た。前照灯は線路を照らし、その向こうで景色が次々と移り変わってゆく。野原も、木立も、森林も、一時だって同じ姿を見せることはない。機関車が進むごとに全てを過去に置き去っていく。

「夜の景色も悪かねえだろ。」

トーマスは呼びかけた。

「獣も寝静まった世界で起きてるのはわしらとこの機関車だけ。そんな気にさせられるよな。」

確かにそう思えてくる。実際は後ろの列車でみんな起きているのに、ここだけが切り取られて隔絶されていて、このままどこまで進んでも孤独な気持ちになる。

「機関車は、好きだよ。」

リニーは微笑んだ。

「機関車は道に迷ったりしない、レイルの上を、力強く進む。そんなところが好きなんだ。」

窓から少し顔を出してみた。お下げ髪を激しくなびかせる。夜風が身に堪えて顔を引っ込めると、火室の熱気に染まった運転室の空気に戻る。

ジェームズは石炭を一かき放り込んだ。スコップを下る石炭はカラカラと小気味よい音を奏でる。

「珍しいな、術機関士は嫌嫌やってる気障な奴も多いけどな。」

「そんなことない。機関車は力持ちで列車を運んでる。私もここにいると、自分がみんなを導いているような、そんな気持ちになれるよ。……例え真実は丸っきり逆だとしても。」

「リニーは、ずっとあの技士と共に行動しているのかい。」

ジェームズはスコップを床に立て、両手で持ち手を握って体の支えにした。

「一度、離れたことはある。でも結局戻った。」

「何かあったのか。」

「悪いことは、何も。素晴らしい師匠に会った。師の教えは今も、私の中に生きている。だけど、彼と共に行くのは私の道ではないと悟って、ロバートのところに戻ったの。」

「技士のところの方が良かったんだな。」

「良かった、と言えば良かったけど……」実際は彼に頼りきりなだけだったから。

「一度離れても、それでもここがいいと自分で思ったなら、それは正しいことなんだろうな。」

彼は頷いた。リニーはその顔を見上げる。彼は運転台に座るトーマスを指さした。

「あの爺さん、偏屈で融通が利かなくて、仕事も厳しいだろ。一度仕事相手を代わったこともあるんだ。それでも結局、どうしたわけか元の二人組に戻っちまった。今でもなんであの人と仕事してんのかなあって思うのは変わらないけど、爺さん以外と仕事をすることは思い浮かばない。」

「お前ぇ、そんな言葉は初耳だなあ。」

彼はジェームズを睨みつけて、それからにかっと白い歯を見せた。ジェームズはやれやれと肩をすくめる。

「わしにも師匠がいてよお、とうの昔にくたばっちまったけどな。わしなんかよりずっと厳しかったぜ。昔はさ、今より機関車事故が多くて、少し気ぃ抜くと命取りだったんだな。お前さんと同じこと考えた時期もあるけどよ、結局は師匠が歳食って引退するまでは一緒にやってたさ。」

「そっちこそ、初めて聞いた話だ。」

「うるせえやい、わしは嬢ちゃんに話してやってんのよ。」

二人のやり取りを聞いていて、彼女はくすりと笑いが出た。

「技士の若造と嬢ちゃんの関係は知らねえけどよ、わしにはこう見えるぜ、師匠に従う弟子みたいにな。」

「彼は私の師匠だったんだ。」

「気に障ったら悪ぃな、狭い世界で生きてる機関士だからよ。」

「ううん。」

その響きは、いい。

出し抜けに「ねえ」とリニーは言い出す。

「大統領と話したこと、ある?」

「そりゃ、あるわけないだろ。」

「今の大統領って何て名前だったっけなあ。」

「四年ごとに変わるんじゃ覚えてらんねえよ」と彼は悪態づく。ジェームズが呆れて「クリーヴランド」と教えてやった。

「私は、話したことあるの。電話でね。」

「電話?大したもんだなあ。」

「これから会いに行くんだ。二人もワシントン駅で見られるよ。」

「大統領閣下にお会いするなんざ、若造も隅に置けねえな。サンフランシスコ行で会った時にゃ、まさかそこまでとは思わなんだ。」

などと言いながら二人はしみじみ頷いている。リニーはぴょんと席を立った。

「機関車が時化た時は任せて。私が守るから。」

「おう。」

「この列車は必ずニューヨークまで届ける。……私は約束したんだ。」

炎は燃える。列車は走る。いつか終わる道へ歩みを止めず進み続ける。それを眺める彼女の黒い瞳の奥でもう一つの炎は燃え上がっている。

空が白み、視界を覆う夜のヴェールが解かれて大陸に朝が訪れた。列車も危険な夜を越えて、中間地点であるテネシー州メンフィスに停車した。本来はここで停車する予定は無かったのだが、死傷者を列車から下ろし、破壊された四号車を編成から外す作業をここで行うことにした。

英雄を乗せた列車が止まると聞いて急拵えの国旗を手に手に集まった熱狂的な人々は揃って衝撃を受けた。栄光に輝いてホームに入ってくると誰もが予想したそれは、弾痕に装甲を歪め、徹甲弾に貫かれたところは花でも咲いたみたいにめくれあがって内部の構造を露わにしている。これがシヴィル・ウォーの亡霊とやらが実在する証左かと、皆衝撃を受け、哀しみに暮れた。それでも列車は身を挺して乗員の多数を保護した。だから彼らの意志は破れてなどいない。観衆は今一度亡霊に対峙する勇気を胸に抱き、激しい砲撃にも耐えた勇敢な列車に声援を送った。

テネシー州メンフィス、ミシシッピ川の東岸に位置するこの街の特徴は――他の南部都市と同様に――黒人の人口が白人のそれを上回ることである。

合衆国に暮らす黒人の先祖はアフリカ大陸で生まれた。そこから奴隷船に乗せられて南部に広がる広大な綿花農園を耕す奴隷としての労働を余儀なくされた。ミシシッピ川流域と東海岸南部の台地との、広大な領域で彼らは労働を強いられてきた。南部の経済は黒人奴隷によって支えられていたのである。

彼らの境遇に転機が訪れたのは奇しくもあの史上最悪の内乱だった。東海岸における情勢が安定化し、次第に戦線が南部に移動するにあたり、合衆国はこの地域で大きな人口を占める黒人の存在を無視できなくなった。彼らが内乱に敵として関与することを防ぐため、リンカーン大統領はある歴史的な決断を行った――奴隷解放宣言。合衆国のために血を流す民である限り、彼らも合衆国民としての権利を有するべきであるとするこの宣言は、社会を大きく変えた。当然ながら、奴隷を自らの財産として所有する農園主らは反発し、この愚かな決断は合衆国を更なる混沌に突き落とすものだと主張した。

だが、現実はそうはならなかった。大統領はこの政治的な決断を国民の団結のために利用した。黒人の救済を掲げて人道的な大義名分を得たことは国際社会からの支持も得られ、反対勢力は道理に背く者として急速に信用を失墜させていった。結果的に、シヴィル・ウォーを終結に導いたのである。

ただし、それでも彼らを取り巻く状況がすぐに好転したわけではなかった。奴隷という地位を脱した彼らではあるが、その困窮は変わらない。どこか新天地へ旅立って成功を掴めるほどの私財もなく、結局は「小作人」と名を変えて相も変わらず綿花農園で働くことが多かった。過去が消えたわけではないし、彼らへの偏見がなくなったわけでもない。

メンフィスの街を歩けば特徴的な旋律と歌声を耳にすることがある。それは黒人たちの歌だ。日々の憂き目を紛らわせるため、分かち合うため、彼らは集まって曲を奏で、歌を歌った。メンフィスはそうした響きで溢れている。そんな彼らを繋ぐ「青い」哀歌の調べが、いつかこの国全体に響き渡る日が来るかもしれない。

停車したホームは到着前に軍が占有した。観衆は線路を挟んだ向こう側のホームか、駅舎の窓から押し合いへし合いして顔を覗かせている。

先に負傷者を列車から降ろした。歩ける者は自分で降り、または仲間の肩を借りながら。重傷者は担架で運び出される。いずれもホームの端から地面に降りて、裏手で待たせてある救急車に乗って搬送されていく。救急車は何台もが集まって車列を成しており、一台が満車になればすぐさま走り出し、次の患者からはその後ろで待っている車に担ぎ込まれた。そうして輸送を続けているうちにホームから怪我人の姿が見えなくなった。そうなれば次は担架を車内に運び込む。同時にホームの石造面には白い布が敷かれた。

これから運び出されるのは無言の兵士。それらは力なく担架に横たわって、車両を出たところで布の上に移される。

横並びに遺体が並ぶ。計五名。砲の着弾地点近くにいて、破片の飛散を避け得なかった者たち。戦死者はこれだけではなくて、機関銃の直撃を受けた者はその場に置いてゆくしかなかった。今頃回収の列車が出ているだろう。機関車が遺体を運ぶことはままある。あのリンカーン大統領も暗殺後の国葬時には豪勢な装飾を施された列車で運ばれた。

四人は遺体が運び出されるところを近くに立って見ていた。うつむき加減で、手に持った帽子を胸に当てて。

「ひどいものね。」

「彼らも誇り高い軍人だ、その時が来ることはいつでも覚悟していたはずだ。」

ロバートは言った。

「だが、それを迎えさせたのは僕だ。」

大尉が親指を立てて彼を呼ぶ仕草をした。彼は近付いて横になった遺体の頭の側に立って、それを見下ろす。

赤黒く染まった軍服。金ボタンの血糊は乾いてこびりついている。いくつかの遺体は砲弾の破片で身体の一部が吹き飛んでいる。

「誠に口惜しいが、彼らを丁寧に弔っている時間はない。だからせめてあなたからも言葉をかけてやってくれ。誰もがあなたを尊敬していたから。」

彼は頷いて、目を閉じた。

「僕はあなた方のことをよく知らない。だがあなた方の勇気と、軍人としての誇りが、素晴らしいものであることを知っている。敬意を表する。僕は必ずやこの戦いを勝利に導くから、どうかそれを見守ってください。安らかに。」

編成を変えた列車が再びホームに戻ってくる。今はホームに並んで仲間の死を悼んでいる兵士たちも、再び出発の時が迫っていることを知る。

伝令が話し込む二人のもとに駆け付けた。短い敬礼の後、伝言を伝える。

「司令部から通達、ジェファーソン・デイビスはあなたに会うことを了承し、会談場を設定しました。ニューオーリンズに到着後、案内があります。」

「分かった。このままであれば凡そ定刻通りに到着すると伝えてくれ。」

「はっ。」

大尉は兵士を導いて乗車の命令を出す。ロバートもその場を離れて三人のところに戻った。彼らも黙祷を捧げていた。彼が戻ると姿勢を直した。

「さあ、僕たちも戻ろう。」

砲撃を受けた時には車体の破片が散乱し、木くずで汚くもなっていたが、移動の間にそれらを綺麗に片付けたので、再び車内で過ごせるようには戻っていた。どうしても穴の空いた壁を無視して生活しろというのは無理な話だが。

四人は座席に着いて、発車の時を待つ。リニーは俯いていた。観衆の中の婦人とは違うから、今更遺体を見た程度で打ちひしがれるようなものではない。ただ、物言わなくなった兵士を前にこの戦いが自分たちのものだけではないことを知った。

「亡霊はどうしても私たちを止めたいんだね。」

「変わらないんだ、僕たちだって同じようにしてきたから。」

答えるロバートは落ち着いていた。アンジェラが「でもそれは向こうが私たちを狙ってきたからでしょう」と反論した。

「そうだ。殺されそうになったから、反対にそうした。僕はこの研究に自らの命を懸ける価値があると思っていて、向こうはそれを奪うのに命を懸ける覚悟がある。それは同じなんだ。」

「それはそうだけど……」

「それに共感して僕を守ってくれた仲間のおかげで今がある。」

――少しずつ、叔父さんの心が分かってきた。英雄に「させられる」のではなくて、英雄に「なる」のだ。

汽笛が鳴る、車輪が回り始める。置いて行った者たちは、ここが終点。そうでない者たちは、この先の景色を目にすることができる。

列車はメンフィスを出ると、まもなくミシシッピ州の領域に入った。

ミシシッピ川下流域の東岸にはその川の名を冠する州、ミシシッピ州が位置する。北はミネソタを源流に長い旅を続けた大河はいよいよメキシコ湾にそそぐ最後の蛇行路を辿る。その雄大な流れはこの地域の農業生産を支えてきたが、同時に凶暴な一面も見せる。時として大雨により氾濫を起こし、一帯をすっかりと洗い流してしまう。開拓者が入植を始めるずっと昔より、幾度となくそれを繰り返して広大で豊かな平野を形成してきた。

一行はメンフィスを出てすぐに朝食を摂った。殆ど夜通し活動して絶えず気の抜けない状況下にあったものだから、腹が減って仕方がない。今思えばシカゴのホテルでの朝食も、戦いに赴くとなればあれほどの食事が必要だったかもしれないと思うようになっていた。

食事を片付けて席に戻ると、眠気が彼らを襲った。これも当然のことで、「眠れるときに眠る」という心得の下では太陽が自分たちの頭上で輝いていようと関係がない。寝室には戻らず、それぞれの席で身体を休めた。

目が覚めた時、列車は止まっていた。ロバートは窓にかかった鎧戸を開けて外を窺ってみた。数人の兵士の姿が見えて、ここが補給地点だと分かった。この辺りは丘陵を削った谷間に線路を敷いてあって、線路の左右を列車よりも高い土手が挟んでいる。その上は森林になっているようで、木々が土手の上に立ち並んでいた。ここはミシシッピ川の沖積平野の外縁で、丘陵地だ。なるべく平坦な路線を作るためにこのような大規模な土工事が行われたのであろう。。

列車が走行を再開した。徐々に速度を上げていく中で、ロバートは窓を閉めて元の姿勢に戻った。ニューオーリンズまでどれくらいかは分からないが、おそらくこの補給が最後になるだろうか――そんなことを思っていた。

――また列車が止まった。

まだ十分に速度が上がり切らないうちに後ろ向きに体を押し付ける力がかかって、列車は止まってしまった。異状ありと見て、ロバートは席を跳び上がった。近くで寝ている仲間を揺り起こす。彼の表情から様子を察してすぐに目が覚めた。

司令車から連絡が入る。

「機関車より報告、前方に障害物ありて停止。」

「障害物?」

伝声管の前で彼は呟く。すると大尉が下士官と共にこちらの車両に入ってきた。

「グレイヒル技士はここを出ないこと。」

「何があったんだ。」

「線路上に列車が停まっている。おそらく我々を先導して沿線の監視に務めているはずの列車だ。何マイルも先を走っていたはずなのだが、何故か目前にいる。」

きっと先導の列車に問題が生じたのだ。鉄道電信は敵のサボタアジュを受けていて、列車同士の連絡は殆どままならなくなっていた中での出来事である。

「今のところ前方の列車より返答はない。これより一号車の人員で偵察班を組織して状況の確認に向かわせるから、それまで待機を。」

「気を付けて。」

だがそうする必要は無かった。

始めに聴こえたのは車両の屋根に大きな物体が落ちてくる音。衝撃で屋根の一部が歪み、天井に大きな凹みを作った。それと同時に、大量の水が撒かれる音がした。音は立て続けに、他の車両でも同じことが起こっているようだ。

「敵襲!」

大尉が機関車に連絡を入れる。

「全速後退!」

「できない!」

機関士の鬼気迫る声が届く。

「なぜだ、状況報告!」

「列車後方に木材か何かを大量にバラ撒かれていて、後退は不可能です!それと、今掛けられた液体、何か分かりますか。」

「液体……?」

全員が天井を見上げた。視界に入る窪んだ天井から得られる情報は何もない代わりに、彼らの鼻はそれを感じ取った。

「……臭い。」

「油の臭いだ。」

そこから僅か数秒のうちに、列車はオレンジ色の火焔に包まれた。

「怯むな、この列車は鋼鉄製だ。」

大尉は周囲にそう言い聞かせてもう一度機関車に連絡を取る。

「状況報告!」

「全車両、炎上中!ここから見る限り、屋根から壁まで、全部燃えてる!」

ロバートが代わりに管の前に立った。

「中は平気だ。機関車は?」

「こちらには攻撃を受けていない。」

「よし。じゃあそのまま前に進もう。次の駅まで前の列車を押しながら進むんだ。この機関車の馬力を信じよう、さあ発車するんだ。」

返事があってしばらくして、列車がとろとろと進み始めた。

「衝突の衝撃に備えよ!」

その二秒後に衝撃が走る。ギリギリと金属が擦れる音を立てて、一度止まった車は動き始めた。この機関車は今、二編成の列車を動かしている。一つは引いて。一つは押して。

「積んである石炭に火が移ったら機関車は終わりだ。」

「こっちでなんとかするから、進み続けてくれ。」

にわかに車内の温度が上がり始めているようだ、額に汗が滲む。砲弾で受けた穴からは揺らめく炎が時折車内へ顔を覗かせた。

「プルマン技士の車両は外装の鋼板と内装の木材との二層でできてる。そう簡単に丸焼きにはならないさ。」

「だが、兵士の車両は床を除いて鋼製だぞ。」

「それが問題なんだ。」

ロバートは近くで不安そうに立ち尽くしている二人に声を掛けた。

「アンジー、リニー、この炎はどうにかならないか。術で弱めるとか……」

「今やってるわ。それで気付いたことがある。」

「この炎、温度がすごく高い。それに、私たちの術を殆ど受け付けない。」

「こういう時考えられるのは、誰かが既に術で炎を操っていることよ。」

「そうか、前の列車に敵の術士が乗り込んでいるんだ。」

彼が言うと、「きっとね」と彼女も頷く。

「自然に燃え尽きるのは期待しない方が良いと思う。悠長な事言っている間に機関車に炎が回るかも。」

「あなた、ロックフェラーの石油会社を助けてやってよね。どうしてこんな仕打ちを受けなくちゃならないのかしら。」

「彼は悪くないよ。」

着実に室温は上がっている。加えて、壁に空いた穴から火の手が回り込んで壁材を黒く焦がしていた。この車両も長くはもたないかもしれない。

「ロバート、如何せん。」

稲熊は問う。ロバートが彼の姿を見た時、一つの策が思い浮かんだ。

「こういう時こそ僕の発明の出番じゃないか。」

彼はすぐに寝室に飛んでいって、工具入れを持ち出した。

「少しの間だけ装置を起動して術を封じる。それからすぐに装置を切って、二人が炎を操ることができたら……」

「きっと、可能よ。けれど……」

「待たれよ、かの鉄塔は天に突き上げねばその力を発揮せぬのではなかったか。この車内で装置を如何するか。」

「稲熊、忘れたのか?装置には鍛鉄がいいことを発見したのは、何を使った時だった?」

アンジェラは手を打った。

「あなたの刀!」

「なっ。」

アリゾナで人の背骨の代わりに力を発揮するものを探していた時、そこら中にある棒状の物を試して、結局一番効果があったのは稲熊の刀だった。

彼は思わず腰を引いた。

「これは、斯様に使うものに非ざるぞ……」

「こんな時に何言ってるのよ!この『オーブン』で焼かれるつもり?」

「ぬ……。」

彼は俯いた。多少不本意だが、他に手はあるまい。決心して頷いた。

「必要な機械は全部一号車に置いてある。向こうに行って即席で組み立てるぞ。稲熊、ついて来い。」

「承知。」

「ちょっと待って、扉の向こうは火の海、じゃない?」

「どうとでもなるものさ。」

「心頭滅却すれば火もまた涼し。」

驚き呆れるリニーとアンジェラを他所に、ロバートは手首を引っ込めて袖の上から連結扉の持ち手に触れた。オーブンの蓋を開けるが如く一息に開放する。

連結部は幌が焼け落ちて外の世界が露わになっている。そこから炎が生き物のように体をくねらせて室内に入り込もうと試みを繰り返していた。一号車の扉も開けると、炎の向こうに隣の車内が見える。

術のかかった炎は熱い。扉を開けてすぐに後ろへ退いたのに、ここでも暖炉の目の前に立ったかのように熱気がじりじりと肌を焼き付ける。

「飛び移ったらすぐに扉を閉めろよ、後は伝声管で合図を送るから。」

「ええ。気を付けて。」

工具箱を抱え、腕を顔の前で交差させる。助走をつけながら、弾みで一気に飛び移る――。そのすぐあとには稲熊が続いた。

一号車の床に足がつく。扉はすぐに閉め切られて、二人の顔を機関士たちが覗いた。

「よう、技士の若造。」

「トーマスの親父。無事だったか。」

「夏場の運転室に比べたらこれくらい、ちっとも熱くないよ。」

「そうか」とロバートは微笑んで、稲熊と顔を見合わせた。

「……髭が焦げたんじゃないか?」

「其はまことか!」

「言ってみただけだよ。」

「性悪な……。」

稲熊は髭をさすりながら口を尖らせた。

鉄塔は車両の床に固定されて保管されている。でかでかとした塔のその隣でひっそり車両の隅に静置されている機械を持ち上げた。装置の中で電気的な制御を行っているのはこの部分だけだ。慣れた手つきで裏蓋を開けて工具を使いながら必要な部品を取り出してゆく。室温が上がっているのもなんのその、額に滲む汗を拭って、集中力は最高潮に高まっていた。

ロバートは稲熊に刀を抜くように言った。

「そこで立てて持っていてくれ。」

「こうか。」

片膝を着いて柄を床に立て、刃先は天井に向ける。

「よく手入れされておる故、用心せよ。」

「分かってる。」

機械から引っ張った配線を注意深く刀に巻いてゆく。アリゾナであれこれ試して、一番よいやり方は熟知している。あっという間に刀が時化を抑える装置に早変わり。

「よし、機械に電源を引いてくれ。」

列車の電力は機関車のボイラーに備え付けられた発電機から供給されている。照明を焚いている配線を拝借すれば電源を引き込むことができるのだ。彼は周囲の兵士に的確な指示を出して作動準備を進めた。

「これでいいぞ。」

汗を拭う。ロバートは上着も脱ぎ捨て、今はシャツの袖も肘までまくっていた。

「稲熊、合図をしたらここのスイッチで電源を入れて、もう一度合図で今度は電源を切るんだ。」

「む。よく分からん。」

「ここを上に動かすだけ。簡単だって。」

そう告げると、彼は伝声管の前に移動した。

「二人とも、聴こえるか。」

「ええ。リニーも隣にいてよ。」

「今から作動させる。合図で電源を落とすから、列車を取り巻く炎に術を掛けてくれ。」

「任せて。」

「それじゃ始めるぞ。稲熊。」

「承知。」

スイッチがカチと音を立て、装置は動き出す。見た目には何も変わらない。

「感じるか。……どちらかと言えば『感じなくなった』か。」

「うん。」

「それでいい。次に電源を切るぞ。稲熊、用意。」

「できておる。」

「一、二の……三。」

すぐに返事は無かった。彼は失敗したかと不安になるが、じきに報せが届いた。

「できた。今、列車の炎は私たちのものよ。」

「やった。」

「火の勢いを弱くしたから、いずれ油が尽きてそれ以上は燃えない。機関車に引火することもないよ。」

兵士たちの間から歓声が沸き上がる。二人の機関士も感心している。しかし安心したのも束の間、機関車から次の連絡があった。

「前方の列車から銃撃を受けている!」

「こうしちゃいられない。」

彼は立ち上がった。

「ロバート、待たれよ!この配線を外さねば……」

「先に行ってるから、丁寧に外せよ!」

稲熊が刀を戻せずに悪戦苦闘しているうちに、ロバートは一号車から機関車に渡った。

機関車では機関士たちが前方の窓から見えない位置に隠れて列車の運転を続けていた。そこから覗くと、数人の敵が最後車両のデッキに出てこちらを狙っていた。あまり速度が上がらない列車に対して、機関車を渡ってこちら側へ来ようとする者もいる。

「隠れていろ。」

ロバートは機関士にそう告げ、銃を抜いて応戦した。

機関車側面の作業用通路は一直線で細く、向こうの足元が悪い分こちらに利がある。だが、左右両面から迫りくる敵を運転室内を行ったり来たりしながら迎え撃つのは厳しい。やがて弾倉の弾が尽きて、これを機会に敵は近付き、運転室の前まで迫る。

「――んぐっ!」

突然、左肘に刺すような痛みが走る。窓から見えるところに姿を晒していなかったのに。

「大丈夫か!?」

機関助士が声を掛ける。

「跳弾した……運が悪いな。」

そう言って彼は弱々しい笑みを浮かべた。

敵が覗き窓から扉の外に見えた。運転室の前扉を開け、中へ――。

「ふんっ!」

刀が男を貫いた。

次の瞬間に刃を抜かれた男は仰け反って、そのまま横に流れる景色の中へ落ちていった。

「――一人で突撃してはならぬ。」

稲熊は刀の血を払う。刀身が火室の炎を映して朱く煌めいた。

「大事ないか。」

「ああ。」

「刀とは誉れ。機械の部品に非ざるぞ。その神髄を見せてやろう。」

まだそんなこと言ってるのかと、ロバートは笑いが漏れた。

「いいじゃないか、どちらにしたって、みんなを助けたんだから。」

左腕を庇いながら弾を再装填する。落ち着いて狙えるならもう外すことはない。

列車を包んでいた炎は消えかかっている。機関車はようやく本調子を出してきた。前へ、前へと押していけ。残党はあと僅かだ。

ニューオーリンズに風が吹いた。

それは南海からのハリケエンによってではない、北から来訪した一本の列車によって。

ニューオーリンズ――ルイジアナ州最大の都市にして南部の一大都市圏。都市名はフランスの公爵の名を戴き、それが示す通りにかつてこの地域はフランスの入植地であった。当時から既に多くの人々が暮らし、アメリカ大陸でも有数の都市圏を形成していたが、さらなる発展を遂げたのは今世紀に入ってミシシッピ以西地域が合衆国によって購入されてからのことである。メキシコ湾から航海を続けてきて、ミシシッピの運河を利用する蒸気船は最初にこの街を訪れる。その中で送られてくる「商品」の中には、黒人奴隷も含まれていた――。そうしてニューオーリンズは資源の集積港として発展を続けてきた。

ニューオーリンズはしばしば「三日月の街」と呼ばれる。それは街の象徴であるミシシッピ川が大きく蛇行して整った曲線を描き、また都市の街路網もそれに沿って三日月形に形成されていることに由来する。そんな三日月の街を歩けばフランスの建築様式が建ち並ぶ市街を見ることができる。合衆国の版図に加わってもなお、この街を特徴づける遠い異国の情緒は失われることが無かった。それどころか、今日でも裏路地ではフランス語で交わされる会話を聞くことができる。フランス人やフランス植民地の民族を祖先に持つ彼らはクレオールといって、この街で重要な集団である。

特別列車は先頭のアカツキはじめ各車が大きな被害を被っており、ここでの一晩は調整に費やすことになった。加えて、術の熱気に晒された兵士の半数は参ってしまい、中にはひどい熱を出した者もいて部隊の再編は急務とされた。ワシントンの司令部と作戦会議のもと、明日の出発時には再編成が行われるだろう。

一行は列車を降りてニューオーリンズの市街に入った。午後、陽気が温かい日和である。

市街の中心にかのアンドリュー・ジャクソン大統領の戦功を称えたジャクソン・スクエアがあって、四角い広場に円路が伸びており、中央にはジャクソン大統領の騎馬像が立つ。道ではパリ娘気取りの若い女性が広がった絹のスカートを身にまとって散歩を楽しんでいる。南東にはミシシッピ川の流れを蒸気船が渡り、その反対では聖・ルイス大聖堂の純白の壁と、三本の尖塔が聳える。周辺の建物は垢抜けて、二階のテラスでのんびりと茶菓子を嗜む燕尾服やドレスの姿が見えた。ニューオーリンズは運河の水のようにゆったりと時が流れている。

先方が指定した場所はジャクソン・スクエアから遠くない市街地の中の一棟だった。一階はカフェーになっていて、ここが本当に会談場なのか不思議に思われた。

案内によれば上の階に相手が待っているらしい。建物に入りかかったところで案内役は彼らを止めた。

「ここから先はグレイヒル技士一人でとのことです。お連れ様はこちらへ。」

「それ、どういうことよ。」

アンジェラは食ってかかった。あとの二人も不審に思わないでもなかったが、そう言っているのなら仕方がないと、ロバートは了解した。

「でもロビン、大丈夫なの。それにいきなり追い返されたりしたら……」

「少なくとも、僕と会うことを了承してくれたんだ。本当に憎んでいるならそうしないはずだ。」

「大丈夫」と付け加えて、彼は書類鞄を持って階段を上がっていく。三人はそれを下から見送った。

二階の一室、その薄い扉の向こうに彼がいるという。ロバートは扉を叩いた。

「ロバート・グレイヒルです。」

「どうぞ。」

しわがれた声に導かれ、ノブに手を掛ける。

部屋は一つの窓が通りに面して光が注ぎ、窓際に二人用のテーブルセットを置いて片方の席に一人の老人が座っていた。彼が扉を閉めると、老人は振り向いた。

「こんな老いぼれに会いたい言うとる好き者は君じゃろうか。」

えらの張った顎に白い髭を蓄え、頭の髪は真っ白で、痩せた頬にも額にも深い皺が刻まれている。しわがれた老人――しかしその立ち振る舞いには若かりし頃の威厳がどことなく感じられるようであった。

「僕はロバート・グレイヒルです。あなたがジェファーソン・デイビスですか。」

「それはわしの名前じゃ。」

ジェファーソン・デイビス――かつて「もう一人の大統領」と呼ばれた男。

シヴィル・ウォー後期の戦いにおいて、敗戦を重ねた反乱軍は次第に南部に集結した。その最大拠点となったのはニューオーリンズ。合衆国軍はリンカーン大統領の掲げる御旗の下に連帯した、同時に反乱軍の憎しみの矛先がリンカーンという一人の英雄に収束するのは当然の帰結であった。彼らは戦意を高めるため、大統領に相対する存在を自らの中で創り出す必要に迫られた。

白羽の矢が立ったのはデイビスという一人の術士であった。ニューオーリンズにて地元住民に信頼の篤い政治家であった男は反乱軍の首魁として立つことに頷いた。こうして「もう一人の大統領」は誕生した。

ニューオーリンズの一戦の後に合衆国によって逮捕された彼は長らく獄中で暮らした。しかし南部地域の復興にあたって彼の威光を必要とした政府はデイビスを恩赦、彼はこの街で余生を送っていた。

「君、怪我をしているじゃないか。平気なのか。」

ロバートの左袖の血で汚れたところを見てデイビスが心配した。

「問題ありません。お気になさらず。」

彼は左肘を押さえてみせた。実際、処置は済んでいて今は痛みも引いている。

「こっちに来るんじゃ。カフェオレでも飲まんか。」

手招きするのに従って、彼は空いている席に座った。

二人分のカップ。白く濁ったコーヒー色の飲み物が湯気を立てている。

「下のカフェーの看板モノじゃ。」

「ありがとう。」

「歳を取ると一緒にカフェオレを飲む友もおらんで困る。……もっとも、そんな者のほとんどは二十年前に死んだがの。戦場でか、もしくは絞首台で。」

カフェオレはまろやかな口当たりと後引く苦味が絶品で、薫りも良かった。

「初めに言うておかねばならんのじゃ。わしはただの隠居する老いぼれ、確かにあの声明文に署名したがの、それだけじゃて。例えば君が――わしを説得して術士の皆に言うことを聞かせようとか考えておるなら、それはできん相談じゃと。」

「そうだとしても、せめてあなた一人とだけでも分かり合えたならそれでいい。」

「いずれ死にゆく老人と何を話すのじゃて。徒に時間を浪費してはならぬ。」

「浪費だとは思いません。」

デイビスは窓の外を見た。そこには見る価値のある面白い景色など無い。

「君、国家反逆罪の容疑を掛けられたな、如何なものじゃったか。わしもおんなじ罪で、投獄されておった。」

ロバートが答えないと、彼はひとりでに語った。

「あの時は皆が不安を抱えておった。わしが歳を食って痴呆になろうと、あれだけは忘れるまいて、わしの下に駆け込んだ者たちの不安に満ちた目は。あの者たちから不安を取り除き、団結するためには先陣に立つ者がどうしても必要だったのじゃ。だからわしがその役目を買って出た――他にだれもおらんかったから。だがそれを『逆賊』と罵り、討ち果たすべき敵として喧伝したのはかの大統領閣下であり、グレイヒル将軍――君の叔父であったじゃろう。教えてくれんか、皆を救おうとせん心の何が悪かったか――わしは『逆賊』だったのか?」

「あの内乱には『亡霊』がいた。常に影の中にあって、絶えず反乱を扇動し続けた存在があった。悪いのはそれがこの国に蔓延っていたことだ。あなたにも心当たりがおありではないですか。」

「『亡霊』と言うたか。そうかもしれんの。」デイビスは鼻をさする。

「だがその存在があったとしても、現実に戦い、そして死んだのは市民じゃ。」

「――歴史とは事実の積算じゃよ、グレイヒル君。意志の介在など問題ではなく、そこには結果の積み重ねだけが残る。」

テーブルに置かれたカフェオレの液面が仄かに渦を巻く。

「やはり、君のことを認めるわけにはいかんのじゃよ。」

「なぜですか。」

「君が研究をその手に持って放さないのは、何も合衆国を混沌の海に突き落としたいからではないし、術士の地位を貶めて悦に浸るためでもないことは分かっておるのじゃ。じゃが、だからこそ認められん。その気が無くてももしそれが起こった時、それでは君が責任を取れぬから。」

その時やっとデイビスは目の前の男と目を合わせた。青い瞳は澄んで、先刻からずっとこちらを見通すようにまっすぐなまなざしを向けていた。

「僕はずっと考えていた、あなたに会った時何を話すかを。あなたが厳しい言葉を掛ける時、僕は何と答えられるかを。」

「それで。」

「迷わないことはない、これまでも、これからも。だけど僕がやることはずっと決まっていたんだ。デイビスさん――僕は責任など取らない。」

淡々と、滞りなく言葉は続く。

「これが世に出でて、不可逆的に変わっていく世界を僕は守ることができない。新しい世界では術士の人々は今まで通りにはいられないかもしれないし、人々の生活も、社会の形も変わる。過去が過去になっていくのを止めることはできません。だからその代わりに、僕は世界を前に進めることにします。まだ何もない地平に向かっていく人類の明日を、僕たちは開拓する。それを可能にするのは僕たち全員の精神の力です。」

「はあ。その言葉を、わしらはよく使ってきたのう。だけど地図を見てごらんよ。地図に乗っていない未踏の地など、今の合衆国のどこにもない。開拓の時代は、もう終わったんじゃよ。」

「だからといって僕たちの間からその精神が消えることはない。この国の国民はいつだって、フロンティア・スピリットの下に団結してきた。ある時は住み慣れた故郷を離れ手つかずの大地に根差し、ある時は本国の圧政から自由を勝ち取り、またある時は西へ西へと開拓地を進める力になった。それを胸に宿した者は、変化を恐れたりしない。亡霊の囁きに現を抜かすこともない。絆が絶たれて大きな悲劇が起こることもない。―――人の心は時化たりなどしません。」

デイビスは深く息を吐いた。

「君が望む未来は、本当に在るのか?」

「願望ではありません、これは決意です。僕たちは必ず前に進んでいく。進んで、進み続けて、その先の世界を目指すんだ。」

デイビスはついに、カップのカフェオレに視線を落とした。

「分かっておるよ、分かっておるよ」と独り言つ。

「何かを忘れているといつも思っていた。あの時は目の前で起こる戦いばかりに気を取られておって、何かを恐れるばかりで、誰も分かり合おうとなどしなかった。本当は同じ精神を共有できたはずなのに。」

「――ああ、わしらはどうしてそれができなかったのじゃろう。」

本人も気付かないうちに、デイビスの目から涙がはらりと落ちた。刻まれた深い皺を伝い、落ちてゆく。

「今度こそできます。」

彼は確かにそう答えた。

「教えてくれ、どうすればよいと言うのじゃ。」

「星条旗を掲げてください、かつてこの国を守った人々がずっとそうしてきたように。それだけでいい。後はその想いを受け取って僕が駆け抜けるだけだ。」

「そうか、そうなのじゃな。」

デイビスは息を吸って、吐いた。ゆっくりとした一つの呼吸が彼を落ち着かせる。

「会ってようやく分かった。グレイヒル君は英雄に成りきれるのじゃな。君の叔父上や、かの大統領閣下のように。……わしとは違う者じゃった。」

「そんなことはありません。あなただって同じです――僕を助けてくれたたくさんの人々の中の一人として。」

その言葉は彼にとって十分過ぎた。かつて「逆賊」と謗られ、蔑みの目を向けられて、今日までその負い目を感じ続けてきた彼が救われるには。

「やっと終わるのじゃな、長い乱世が。」

そう思うと、濃いカフェオレも薄まってしまうほどの涙が溢れ出して止まらなかった。

ロバートは手を差し出した。いくつもの困難を乗り越えてきたその手に、老人は触れた。

階下のカフェーは大きな窓から光が注いで、外と相違ないほどに明るさで満たされている。その奥まったテーブル席で彼らは仲間が戻るのを待っていた。丸テーブルの上にはカフェオレが三つと、中央に菓子の皿が一つ。

そのテーブルに近付いて彼は調子よく声を掛けた。

「やあ、暇してたか。……おっと、何だろうその、粉砂糖の大雪が積もった四角い揚げパンは。おいしそうじゃないか。」

「ああ、ロバート。」

三人は揃って彼の顔を下から覗き込んだ。その調子いい笑顔を見るにつけ、きっとよい結果を持ち帰ってきたのだろうが、まだ確信が得られなくて訝しげにじろじろ見つめていた。

「グレイヒル君、それはベニエというのじゃ。」

彼について来た老人が隣に立った。彼が噂のデイビス氏かと、お互い顔を見合わせた。

デイビスは朗らかな笑顔で語りかける。

「楽しんでおるかの、ここはわしのお気に入りじゃ。君たちの支払いは私が持つから、時間の許す限り楽しんでおくれ。」

「デイビスさん、ありがとうございます。」

「つまらぬ老いぼれを訪れてくれるなら、またいつでもそうしようとも。」

二人が陽気に話しているので、それを見上げる彼らは話題に置いてけぼりを食ったみたいだった。

「ロバート、主は……」

彼の代わりにデイビスが答える。

「お連れの方、心配要らぬよ。わしは君たちの敵ではないから。」

「では、あなたは彼を認めてくださったのですわね。」

「認める?勿論だとも。グレイヒル君は優秀な技士で、立派な男だよ。」

それを聞いて三人の顔は明るくなった。ロバートは白い歯を見せる。

「わしの思いをまとめて、世に談話を出そう。じゃが最初に言ったようにわしに人を従わせる力はないから、それが皆の心をどれだけ動かせるかは分からぬのじゃ。」

「十分です。ありがとうございます。」

感謝されることではないとデイビスは言う。

「やったわね、ロビン。」

「ああ。むしろこれからが事だぞ。」

ロバートはベニエを一かけらつまんで口に運んだ。粉砂糖はバサバサこぼれて、彼の口の周りにもべっとり付く。どうにもこれは食べるのが難しい。

デイビスは「一つ覚えていてほしい」と言った。ロバートがナプキンで口を拭いながら顔を向ける。

「わしは君の言葉だけで腹を決めたわけではないのじゃ。先週、わしのもとに届いた書状のためでもある。」

「書状?」

「術士からのな。君の研究に対して不安を抱く術士たちを励ますものじゃった。また、このように書いてあった。『私たちの仕事が奪われることを恐れる必要は無い。産業革命は私たちに富をもたらしたが、それは術士の人生を縛りつけることに繋がった。今こそ私たちは人間らしさを取り戻し、機械を動かすための機械ではなくなるべき時だ』とのう。」

アンジェラははっと息を呑んだ。

「わしだけではない、他の多くの術士のもとにも届いておるらしい。いったい彼は何通の手紙を書いたのじゃろうな。差出人はすべて同じ――歳を取ると物忘れが多くていかんのう。」

「……ビル・エマソン。」

彼女はその名を呟く。デイビスは「おお、そうじゃ」と頷く。アンジェラは目を丸くして「お父様……」と呟いた。

「まさか、そんな……」

「アンジー、君の御父上はやはり偉大な方だよ。」

「彼の書状は他の皆にも大きな力を与えたはずじゃ。会った時はよろしく頼むよ。」

アンジェラは背もたれに背中を投げ出して俯いた。そんな話は信じられなかった。信じようとしなくても、彼がペンを執る姿が瞼の裏に浮かんだ。

「もう少し楽しんでお行きなさい。西部育ちの君たちにカフェオレは口に合わないかのう。じゃが、これは甘いくらいがちょうどいいのじゃよ。」

ジェファーソン・デイビスは談話を発表した。それは個人の思いを語ったものに過ぎないが、彼を慕う者たちや未だロバート・グレイヒルに不信を抱く術士社会に対して大きな影響を与えた。そして、先の内乱においてリンカーン大統領のもとに挙兵したグレイヒル将軍の甥と、主要な反乱組織の首魁であったデイビスとの間で会談がなされたことは「歴史的な和解」として多くの国民が喜びをもって迎えた。これ以降、確実に合衆国の社会は一丸となって彼を支持する方向に動いていく。

彼の談話をここに記す。

ロバート・グレイヒル、政府が最重要人物と位置づけ、人々が熱狂するその男に対して未だに不信を抱く者や反対する者がいるのは理解の内であるし、現に私もそのような者の一人であった。その不安の最たるものは、彼の研究が術士の地位を奪い、社会を混乱に陥れるのではないかという恐れからくることを私は重々承知している。しかしそれが必ずしも正しい指摘ではないことを私は伝えたい。

氏は私のもとを訪れた――シカゴから鉄道で一日がかり、私の住むニューオーリンズまで。最初に彼の姿を見た時、私は驚いた。青い目の青年は頭に被った帽子を銃弾で歪ませ、その左腕は傷を負っていた。大統領閣下が「亡霊」と呼ぶ者が確かに彼を狙っていることを如実に物語っている。

きっと、彼に対しては様々な意見を持つ者がいることだろうと思う。だが確かなことは、彼は自らを危険に晒してまでも私に会いに来た。それは私に件の声明を取り下げさせるためでなく、私と分かり合うためだと彼は言った。その誠実な行動は真に評価に値するであろう。

我々術士は偉大な開拓者であった。欧州の産業革命は術士の功労に相応しい地位と財産をもたらすことを約束した。それでも我々の先祖は大洋を渡り、この何もない世界に辿り着いた。彼らの胸にあったのは欲だけでは語れない、まだ何もない土地に根差すことそのものを歓びとする精神が宿っていた。そこから今日の世界一の工業大国を作り上げたのは我々術士の活躍によるものである。

あれから時は遷った。西へ西へ進み続けたフロンティアは遂に消滅した。我々は大陸を開拓する時代を終えたのだ。そして今、一人の若者が新たな時代を開拓しようとしている。私は今や、それを止めようとは思わない、というより止められようはずがないのだ。彼の持つ意志はかつて我々が抱いてきたものと何ら変わりないことを、私は知ったからである。

先の内乱の再来と囃し立てて彼を非難する者がいる。だがそこには大きな見落としがある。実際にシヴィル・ウォーを引き起こすのは我々自身であることだ。きっかけが何であれ、その内乱の当事者は我々であり、その原動力は我々の恐怖そのものである。だから我々が結束し、何事にも動じない心を持てば事はない。そしてその精神は既にこの胸の中にあるはずではないか。

彼は自信の勇敢さを行動で示した。だから今度は我々が応えるべき時であろう。

星条旗を掲げてほしい、彼のために、我々のために。祖国を脅かす敵に断固たる決意が見えるように。いつだって我々はそうすることで打ち勝ってきたのだから。

合衆国が進む明日へのレイルに栄光が輝きますように。

ジェファーソン・デイビス

天井から縦に並んで吊り下げられたラムプが照らす仄暗い食堂で、舞台に上がっているのは楽団。年季の入ったピアノと、ギター、管楽器が落ち着いた調子で食事の場を演出する。型にとらわれない自由な即興演奏は聴く者を飽きさせない。

ホテルの夕食の献立は、ザリガニと野菜のトマト煮、ジャンバラヤ、海老と牡蠣のビスク、ヴァージニア・ハム、エスカルゴにバニラ風味ブレッドプディング。海産物に溢れ、地中海のような異国情緒を感じさせる食事はこの街の特徴でもある。

折角の貴重な安寧の時間も、ロバートは食堂に姿を現さなかった。彼は列車に積んだ装置の分解したのを組み立て直しているらしかった。基本的な機構はそのままでも配線を大きく取り壊したので直すには少々厄介で、停車中の時間のある時にやっておきたいとのことからである。これを修理しないままニューヨークに届けるわけにはいかない。

そういうわけで、三人は彼が不在のまま食事を続けていた。

――カシャン。

グラスが音を立てて倒れた。丸く広がる水にクロスの色は濃く染め上げられる。アンジェラが左手でグラスを立て直して一言「失礼」と詫びる。

ウエイターが様子に気付いて布巾を持ち込んだ。お召し物はと心配の声をかける彼に対し、彼女は礼を言ってそれには及ばないと伝えた。

彼女も食事時ばかりは左手のグローブを外すので、彼女の素肌が露わになる。そこには先の戦いの傷がまだ完全には癒えずに残っているが、本人は努めて意に介さないようにしていた。

始終を見ていた稲熊は反対側から声を掛ける。

「主、平気か。」

「少し手を滑らせただけよ。面倒掛けて悪かったわね。」

「其はまことか。」

「ああ、疑っていて?それを言うならあなたの方だって。」

「問題ない」とそう言おうとして、口をつぐんだ。この場でまで虚勢を張ることもないだろう。

「多少は無理して健常に振る舞わなば、彼は某を置いて行くであろ。」

「あなたにしては素直ね。よくってよ、それくらいの心掛けで。」

「痴れたことを。」

そんなことを言い合って目配せする二人をリニーは横から眺めた。

ウエイターが代わりの水を彼女の席に差し出したしばらく後、グラスに注がれた透明な液体を眺めて言う。

「私、どうしたらいいか分からなくて。」

「アンジェラのお父さんのこと?」

「ええ。」

「父君が主のことを理解してくださったのなら良きことであろう。」

「問題はそれほど単純でなくて。私は電話口で『最早親子ではない』と、確かに言ってよ。」

「今もそう思うておるか。」

彼女は俯いたまま首を縦に振る。

「その方が彼にとってもよいと思った。不肖の娘と縁が切れたなら、もうこれ以上家族のことで彼の名誉が傷つくこともないでしょうと。でももし仮に、これでもなお彼が私を自分の娘だと言うなら、私は本当に、どうしようもないわ。」

「きっと、エマソン卿があなたを家族でないと思うことはないと思う。」

「どうして、どうしてよ。」

「だってそれが家族だよ。」

リニーは白人の術士の家庭がどのようなものかを知らない。故郷の家族のことだけを思ってこの言葉を口にするのは違っているかもしれない。だが状況はどうあれ同じ人間である限り、血族の繋がりも想いもそう違わないだろうと信じていた。

「父君には会いたくないか。」

稲熊は尋ねた。

「分からない。もう会うことはないと思っていた、だけれどそれは丸っきり会いたくないというのとはどこか違っていてよ。……逃げるように電話を切って、彼の返事は聞かなかったから。」

どっちつかずで、二つの間で心は揺れ動いている。

「心を決めるのに時間が必要なら、急ぐことないと思うよ。」

「……よし!某は決めた!」

いきなり声を張り上げるので二人は驚いた。「何を」とアンジェラは不機嫌そうに問い返す。

「某は日本に帰国せし後、故郷の土を踏む。」

「家に帰るの?」とリニーは問う。彼らは以前に彼の身の上を聞いていたから、彼が長らく故郷の実家を訪れていないのを知っていた。

「ロバートと彼の叔父上のことや、主のことを見ていたら某もままなるまいと思い直した。例え追い返されるとも、父君や母堂の顔を拝まぬではこの思いは収まるところ知らぬ。それに――某は軍人也。明日をも知れぬ我が身に憂いを残してはおけまい。」

リニーは圧倒されてしきりに頷いている。アンジェラはその言葉を聞いてますます考え込んだ。

「――故にアンジェラ、主も父君に会うては如何。」

「なんでそうなるのよ。」

アンジェラは歯を食いしばる。

「その通りだぞ。」

後ろから声がした。

いつの間にやら仕事を終えたロバートはテーブルの前まで歩いてきて、立ち止まると彼らが見上げる中で会話に混じった。

「ロビン、あなたいつの間に。話を聞いてたの?」

「……ん、ああ、聞いてたよ。」

どうにも生返事なので眉を顰めた。

「君がエマソン卿に会いたいなって話だろう。やっぱり彼は立派な方で、君のことを愛してるよ。」

「適当な事言わないで。」

「違ったか。大体そんなところじゃない?」

「全然。」

肩をすくめる彼がどうしようもなく間が悪くて、最後の一押しを期待していたリニーと稲熊は頭を抱える思いだった。

「安心して、僕がニューヨークの彼のところまで連れて行ってみせる。」

「……それもそうね。駅に着けば、きっと彼もそこにいるのでしょうから。」

ロバートは残る一席に着いた。そこに料理は運ばれていなくて、カトラリーと空のグラスが並べてあるばかりである。彼はナプキンを手に取るでもなく、しばらく頂点を指先でつまんだりしてそそっかしくしていたが、やがてこんなことを言った。

「たまに、父さんと母さんの夢を見るんだ。正確にはそれが父さんと母さんなのかは分からないけどね。目が覚めたら顔も思い出せないんだが、微かに耳に残った声がどうしてか懐かしい気がして、夢の中で会っていたのはやっぱり両親なんだと思う。そういう朝はすごく寂しくなるんだ。こんな話、叔父さんに言ったら困らせちゃうから、誰にも話したことはないんだけどな。」

「――今となっては死んでも二人には会えない。それでも一度は顔を合わせてみたいものだ。せめて、叔父さんに会ったらこれまで聞けなかった分、二人のことを訊いてみようと思う。」

彼はやっとナプキンを取って膝に掛けた。上質な白い布地は彼の膝の上で四角く収まる。

「だからさ、大切なことは会えるうちに伝えなきゃな。」

口に出した感情は旋律に乗って、この広い食堂を流れるようだ。楽団がその曲を奏で終えるまで、彼は心を空にすることができなかった。

だんだん夜も深まりゆく頃、周りのテーブルに着く顔ぶれも入れ替わっている。楽団は今、休憩に入って音楽は流れていない。周りがのんびり食後のくつろぎの中にいる頃、ロバートだけが遅い夕食を食べている。彼は腕を怪我しているので、どうしても手際よく食べるのが難しかった。

沈黙を破ったのはホテルマンが彼らのテーブルの前に立った時である。

「面会の希望者があります。」

彼はザリガニの殻を置いてそちらに首を向けた。

「誰だ?」

「記者のハーンという方でいらっしゃいますが……」

「断ってくれ。誰であろうと、今は取材を受けるつもりはない。」

「彼はロバート・グレイヒルよ、見知らぬ男と顔を合わせるなんて以ての外よ。」

そう言ってアンジェラも同調するが、ホテルマンは困惑した表情を見せた。

「それが、面会希望はあなたでなく――岡田様です。」

「何、某か。」

腕を組んで帽子を深く被っていた稲熊は急に顔を上げた。

「其はまことか。」

「ぜひとも岡田様にお話を伺いたいと。」

ロバートはにやりとした。

「へえ、稲熊も有名になったものだなあ。」

「いいじゃない、行ってきたら?」

「む。主ら、先刻は用心のためというようなことを言っておったではないか。」

「僕でなくて君に会いたいというなら、ただの物好きな記者だろう。」

「然れども……」

「刀の間合いで、君に勝てる者があるのか?」

そう言われて、彼は腰に提げた刀の鞘に指を沿わせた。

「某に話せることなど……」

「それは会ってみなきゃ分からないよ。」

「……躊躇っていても仕方あるまい。」

彼はおもむろに立ち上がり、ホテルマンの男に向かって頷いた。彼は案内しようと先導する。

「ねえ稲熊、」

「む、如何した、リニー嬢。」

「あなたの『冗談話』は、よしておいた方がいいよ。理解されないから。」

二人が思わず噴き出した。稲熊は「心得ておる!」と憤慨し、それから微かに微笑みを浮かべてそのまま食堂を後にした。

新聞記者と言えばロバートに詰めかけるような横柄で特ダネのためには見境ない輩と思っていたので、これから会う男も慇懃な訪問をしつつ、その実は無礼な者だろうと予想していた。

ところが実際に小部屋で彼を待ち受けていた男はその想像とは違っていた。着慣れた濃い色の背広に被っていた山高を取って、広い額に前髪は左右へ撫でつけている。歳は稲熊とあまり変わらぬようで、日本人とも大差ない小柄な男であった。随分落ち着いた雰囲気を持っていて、記者というよりは文筆家に似た風情をしている。

男は丁寧にその名を名乗った。

「初めまして、私、ラフカディオ・ハーンといいます。あなたが岡田さんですか。」

「いかにも、某が岡田稲熊である。」

「お会いできて光栄です。」

二人は席に着いて、稲熊は改めて彼の顔を見た。薄暗い灯りの中では見誤ったかと思ったが、確かに彼の左目は白く濁って飛び出るようであった。それを隠すためか、彼は常に伏目がちであまり目を合わせることがなかった。

「貴殿、ラフカディオと名乗ったか。」

「珍しいでしょう。ギリシアの名前です。私の生まれはギリシアですから。」

「左様か。して主は何ゆえ某と話したいとお思いか。ロバートについて某が語るべきことは少なかろうぞ。」

「いいえ、勿論彼の偉業は素晴らしいことですが、私が知りたいと思うのは、岡田さん、あなたのことですよ。」

「何、某をか。」

先刻にロバートがからかって「稲熊も有名になった」などと言ったのは、あながち嘘でもないかもしれない。

「私がむしろ興味を惹かれたのはあなたなのですよ。日本人でありながら、この国のために尽くすあなたについて私は知りたいです。」

なるほどそういうことかと稲熊は鼻から息を吐いて帽子のつばに手を掛けた。

日本が西洋にその門戸を開いて早や三十年、国際社会における日本の関わりは次第に大きくなりつつある。しかし未だ西洋の多くの人々にとって日本は馴染みの薄いものである。この旅で彼自身もそれを感じてきた。一方で「謎に満ちた極東の島国」は好奇心を持つ人々に対して絶えず深い印象を与え、次々と想像をかき立てる存在でもあった。

ハーンは記者としてロバートらのこれまでの行動を知り得ており、そこから彼が岡田稲熊という人物に対して興味を抱いたようだ。

「先に申しておかねばならぬ、某はこれまで日本を代表して彼と行動を共にしたことはない。今となりては本国政府の支援をもって大義を得たが、それにしても彼と共にあるのは初めから一貫して某の意思において也。」

稲熊はこれまでの経緯を話した。日本政府が派遣した技士団について合衆国に渡り、寄港したサンフランシスコでロバートとリニーに会ったこと。そこから彼の仕事に同行してロサンゼルス、アリゾナまで行ったこと。彼の命が狙われていることを知り、駆け付けたまま今日まで旅を続けていること。

「それではなぜ彼について行ったのですか。彼が日本の発展に必要な人材だとお考えになったからですか。」

「それも思いしことだが、理由に非ず。某は彼という男に興味を持ったのだ。丁度、貴殿が某に対して斯様に感じたのと似ておるやもしれぬ。」

「話によれば彼はあなたが初めてお会いしたアメリカ人ではありませんか。単に一人目だったからということはないのですか。」

「さあ。然れど結果として彼は非常に才知に優れた男だった。ハーン氏、日本語には『袖振り合うも他生の縁』なる言葉がある。つまり、道で袖が触れ合うような些末なことも、前世からの縁によるものだという話ぞ。」

「『縁』とは何でしょう。」

稲熊は言葉を選び出すのに少し時間をかけて、「運命の巡り合わせ」と言った。

「某がサンフランシスコ港にて彼らを見つけ、声を掛けたのは偶然やもしれぬ。だがそれも縁で繋がりし故と思うのが日本人の考え方なのだ。これだけに留まらず、リニー嬢が彼と座席を共にした列車で時化が起きしこと、幼き頃に知り合うていたアンジェラと彼が再会せしこと、彼の周りには不思議な巡り合わせばかり。」

「あなた方は興味深い信仰をお持ちなのですね。」

稲熊は腕を組んで頷いた。

「はじまりは斯様な偶然によるものだったが、今はそればかりに非ず。某は彼が、彼の周りに居る者が持ちし精神を知らんと欲するようになった。そしてその精神を日本に持ち帰るがこそ某の使命と心得ておる。」

「彼の精神、ですか。」

「彼らはそれをフロンティア・スピリットと呼んでおる。この国を作り上げ、今一度民の心を団結せしむる、そして何よりロバートを前に進め続けたその精神は、日本という国にも必ず必要なもの也。」

ハーンは感心した。

「私はギリシアに生まれ、アイルランドからアメリカ合衆国に渡ってきた者ですから、この国が持つ特別な気風については感じているつもりです。ですがあなたがそのように考えるのは何故ですか。」

「ご存知かハーン氏、日本は二十年余前に大きな変革が起きて、今は新しき政府が欧米列強に倣った国づくりを推し進めておる。だが至極当然のこととして、それに反対する旧来の者との確執が深まり、それは内乱になり血が流れた。某はこれが合衆国で起きたというシヴィル・ウォーと似ておると思う。人の心の分断が無益な争いを生んだとな。さればこそアメリカ人の胸に抱いた精神と同じものが日本人にも必要なのだ。大きく変わりゆく情勢の中にあって変化を恐れず前へ進み続ける精神、これがあらば某の故郷に戦火が燃え上がることはなかった。日本人にできぬことはあるまい、深き伝統と信仰を持つ者共に。もとはそれぞれの国の民であったアメリカ人にそれができるならばな。」

彼も深く感じ入ったようで、伏目がちだったのをまっすぐと見据えて話を聞いていた。

「あなたは合衆国に未来の日本の姿を重ねているのですね。」

「左様。合衆国とて独立当時は街も人も少なかりしが、今では斯様な帝国になった。今に日本も欧米のような列強になろうぞ。鉄道なども、いつしか合衆国を凌ぐものになるやもしれぬ。」

そう豪語するのは野望でなくて、実際にそうなると信じていたからである。

「日本にはあなたのような勤勉な方が他にもいらっしゃるのでしょうね。あなた方の信仰というのも、私は興味があります。」

「日本は良き国ぞ。気候よし、人よし、飯も美味い。……こう言ってもロバートはなかなか良い返事をしてくれぬがな。確かに合衆国も良き国ぞ、最初は慣れぬ風土に戸惑ったものだが、今ではもう一つの故郷のようにすら思えてならぬ。さればその逆こそあるべきに。ハーン氏は如何か、興味がおありなら一度訪れればよかろう。」

「考えたことがありませんでした。いえ、嫌というのではございません。」

「『根無し草』なぞ古き言葉、住まいを点々としてもよかろう。その精神はこの国で学びし也。」

その時初めてハーンはにわかに笑みを浮かべた。

「そうかもしれませんね。」

「――これも『縁』でしょうか。」

「合縁奇縁、人の生というものはまことに分からぬ。」

食堂には誰も残っていない時間で、稲熊は部屋を後にしてそのまま自分の客室に戻った。

夜が明ける。

空が白む前、闇が微かに薄まって紺青が染める頃、列車は最後の旅に出発した。応急の修理が終わって、交換できない部品以外は真新しいものに挿げ替えられた継ぎ接ぎの車両を見送る者はいない。まだ駅は開いていないからだ。それでも彼らを見送るように、駅のホームには星条旗が夜の風になびいていた。しかもそれだけではない。沿線の家々の壁や窓にも、至る所に白い星と赤白の条を見とめることができた。これより旅立つ者たちに心を寄せる人々が、彼らに見えるように掲げたのだ。これからどれほどこの栄光の旗を目にすることになるだろう。多ければ多いほどいい、この国を一つに結ぶ力強い意志はどんな逆境にも挫けないことを表している。

列車の中でも大きな被害を受けたプルマンの特別車は傷を受けた外部に応急の装甲を当て、内装の木造車体は布を張って損傷部を隠している。丈夫な台車はこれしきの傷で駄目になることはなく、要人の護送を続けられる状態にある。機関車アカツキも前面を中心に被害を受けたが、吐き出す煙は必ずニューヨークまで彼らを届けんとする気迫を示すかのようだ。

二号車の寝室部分に大きな被害はない。四人は出発のために夜が明ける前から起きていたが、前日までの疲労も重なっているのでもう少し休息の時間を取ろうと決めた。

ロバートは寝台に横になったところで少々腕が痛み出して、列車に落ち着いてようやく戻ってきた眠気がどこかへ行ってしまったので、そのまま視界の斜め下の車窓から鎧戸を少し開けてわずかに差し込む光と共に物思いに耽っていた。

ふと通路の側を見やった時、通路を挟んで向こう側の寝室のカーテンが少々開いているのに気が付いた。そこはアンジェラの寝室だが、寝台に横たわっている姿が見られなかった。よく目を凝らすと、カーテンの隙間から彼女の手が覗いていた。どうやら寝台に腰掛けた体勢でいるらしい。彼の前では決まってグローブをしている彼女の左手は暗い部屋の中で黒い影で輪郭となって見える。

ロバートは起き上がって帽子を取らずにカーテンを開けた。通路に出てアンジェラの寝室の壁を叩いた。彼女は布越しにそれが彼だとすぐに分かった。

「どうかして?」

「ちょっといいか。」

「ええ。」

カーテンを開けると、アンジェラは座ってこちらを見上げた。手を引っ込めて尻を動かし、もう一人分の席が空いたところに彼は座る。鎧戸を少し開けて光を入れると、暗さに慣れた目はお互いの顔を次第にはっきり見せた。

アンジェラは乗車時と同じまま髪も解かないで、やはり一睡もしていないようだった。

「眠くないのか。」

「目が覚めてしまって。あなたも?」

「うん。」

会話が途切れる。ロバートは身体の左右に手を出して寝台のリネンに指を滑らせた。

「良かったわね、デイビス氏にも認めていただけて。」

アンジェラは横目に彼を見て言った。

「会って良かったよ。今日にも談話を出してくれるって。」

「これであとはニューヨークに行くだけね。そうすればあなたはアメリカ一のイカした男。」

彼が「よせよ」と言って苦い顔をすると、彼女は目を細くした。

「ニューヨークに残って次の仕事を探すの?」

「おそらくはね。技士連盟の委員に学べたらいいんだけど。君は?」

「お父様にお許しいただけるなら、一緒にサクラメントに戻ろうと思うわ。」

「それがいいよ。」

彼はずっと昔にエマソン邸を訪れた時の記憶を思い返した。あの時のアンジェラとエマソン卿は仲の良い親子だった。今思えば自分は少々の憧れを持ってそれを見ていたこと。

「ニューヨークに行ったらロビン、大金持ちね。」とアンジェラは笑った。

「ついでにその意地悪な性格も直したら女にも好かれてよ。」

「意地悪で悪かったな。」

「ニューヨークの女は洒落ているでしょうね。パリかぶれのヒラヒラした服を着て、エルメスの鞄に、ティファニイのネックレスなんかつけていてよ。カリフォルニアの女なんかメじゃなくて、あなたなんかすぐにのぼせちゃうでしょう?」

「興味なんかないね。」

「でも、あなたの好きな淑やかで奥ゆかしい女もいてよ。」

「何だそれ。もしかして二人から聞いたのか?」

彼女はつんとしてそっぽを向く。

「確かに女性はそんな方がいいだろう。だけどな、僕のためにライフルを取って、隣で戦ってくれる女性はアメリカ中探したって、世界にだって、たった一人を除いていないだろう。僕はその方がずっといい。」

「また、そんなこと言って。」

「アンジー、君しかいないよ。」

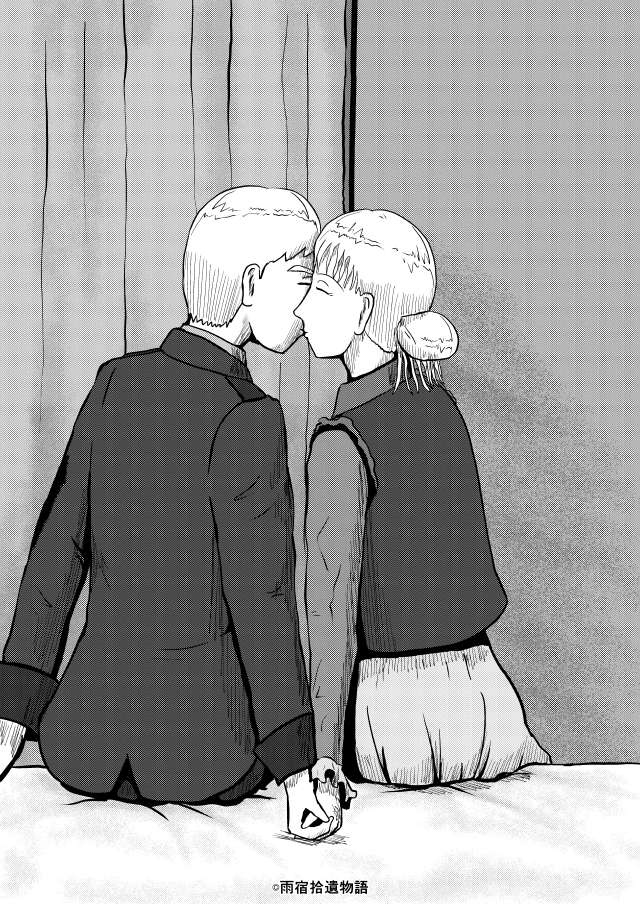

ロバートは膝の上に置かれた彼女の手を掴んだ。はじめは驚いて弱々しく抵抗していたが、白い指に彼の指を絡ませたらすんとして従順になった。二人の間に手を置いて、しばらくお互いの感覚を確かめ合った。

「時々、サクラメントに帰ってきてよね。叔父様も気にかけてらっしゃるでしょうし。」

「たくさん帰るよ。」

「私のところに来たら、お茶くらいは出してあげてもよくってよ。」

「アップルパイは?」

「あなた本当にそればっかりね。」

呆れたが、ロバートは尚も問いただすので観念して「いいわ」と頷いた。

彼女の手が強く彼を求めた。

「本当に、帰ってきてね。……もう孤高を装うのには疲れたし、思い出しちゃったの――一人でいるのが寂しいことを。」

求められた分だけ求め返す。

「いつだって会いに行くよ、僕のいとしいお嬢様に。」

この熱い時間は、何より速い特別列車さえも止まったように思えた。

お互いの顔を目の前にして、思わず二人ともはにかんだ。幼い少年少女みたいにどこか垢抜けない味がして、それが可笑しかった。

「ずっと前から君のことを愛してる。」

「私も愛してるわ、いとしいあなたを。」

再び目を閉じてお互いを確かめ合う。

「なあ、サクラメントはいい街だけど、ここに来なければ会えないっていうのはやっぱり不便だな。どうせなら僕と――」

言葉が途切れる。彼女はもう一度唇を寄せた。

長く、長く、一度開けた夜がもう一度訪れるくらいはそうしていて、結局その言葉を最後まで言い切ることはできなかった。

列車は午前にアラバマ州モントゴメリを通過した。

モントゴメリはアラバマ州の中で活気ある都市。他の南部諸都市と同様、これまでその活力は全て裕福な白人たちによって生み出されていた。彼らは広大な農園を経営し、街の経済と州の政治を牽引してきた。ところが近年はその限りでない。都市の市民としての権利を得つつある黒人たちのこれまで抑圧されてきた活力は、モントゴメリに新たな風を吹かせつつある。この都市における彼らの活躍については目を見張るものがあり、それは伝統的な社会構造すらも変え得るものであるかもしれない。

駅を通過する時、列車は一時減速する。特別列車の到着を前に一般の列車は全て路線上から退避し、この時間帯はすべての列車が止まっているにも関わらず、ホームでは勇姿を一目見んとする群集が詰めかけている。このような駅をいくつも通り過ぎてきた。モントゴメリほどの大きな都市を通る際はわざと必要以上に減速してその姿をゆっくりと見せてやることもあった。今や旅を続ける理由はかの技士の研究を保護することに留まらない、二十年もの間「続いていた」戦いの終わりを告げ、幕を開ける新しい国家の姿を国民に、敵に、世界に対して大々的に宣伝することでもあった。人々の思いを乗せて走るその列車は、象徴であった。

通過後二時間、大尉は新たな入電を受け、その内容をロバートらに伝えた。北大西洋上で哨戒にあたっていた海軍艦艇の情報で、列強の連合艦隊は既に合衆国の沿岸まで接近しているとのことだった。ニューヨークの到着は明日の午前と予測される。彼らがハドソン川の河口に辿り着けば、ニューヨークの市街地に砲を向けて脅迫的な要求をされるに違いない。列車が何事もなく進めたらその刻限には間に合う、だがそのようにはいかないことを間もなく入った別の電報が思い知らせた。

連結部を渡って二号車に駆け付けた大尉はそこで談笑する四人を呼びつけた。

「前方の閉塞区間を走る先導車から緊急入電があった。対向路線を逆走する未確認列車有り、現在速度を落としてこちらに接近中。なお、報告のあった列車は攻撃を受け戦線を離脱するとのことだ。」

「……それはつまり、隣の線路を僕たちと同じ向きに走る列車があると?」

大尉は頷く。

「それが速度を落とし接近中。安全のために我々が乗った列車の運行に合わせて両側の線路を通行禁止にしていたのを逆に利用された。このままでは併走しながらの戦闘になるだろう。」

「列車の速度ならこちらの方が勝っているはずだ。そのまま追い越せないだろうか。」

「可能ではあろうが……かなり肉薄した戦いになるな。」

「装甲列車の本領を発揮する時だ。」

大尉は暫し考え込んだ。度重なる襲撃にも挫けず、兵士たちの士気は非常に高い。これもすべて沿線で靡くいくつもの旗によるものか。

「あらゆる攻撃に警戒を。」

四人は互いに顔を見合わせて頷いた。

先頭の警戒車両からの報せが届く。前方の平行線路上に未確認列車発見。

進行方向左の窓を開けて身を乗り出す。平原の中でまっすぐに伸びた線路の先に小さな列車の影、見えているのは確かに最後車の後面。速度の差によってだんだんと影は大きくなる。

「各車戦闘配置、左方を警戒!」

合図と共に各車の銃眼が開き、ライフルの銃口が顔を覗かせた。射撃主の背後では休みなく攻撃が続けられるように次のライフルに装填を行う兵士が控える。

大尉は急いで司令車に戻った。機関車では二人の機関士が鮮やかな連携で列車の速度を上げる。正体不明の敵との距離はますます縮まっていく。

ロバートは車両の破損している前方からは離れて、中央より後ろの位置で鎧戸を少し開けて外の様子を窺った。銃を取り出し、弾が装填されているのを確認する。アンジェラは隣の窓で跪いて同じようにライフルを構えていた。

リニーが立ち上がって前へ向かっていく。

「敵に術士がいるかもしれないから、機関車に行ってくる。」

「気を付けろよ。」

彼女はその返事にしかと頷いて前方の車両に消えていった。

近付くにつれ、相対する列車の全貌が明らかになった。

こちらより短い編成の客車は、どこかの車両基地から奪ったものだろう。年季の入った古ぼけた車体を見る限り、鋼板で保護されたこちらに分があるようには思える。いよいよもって銃弾が届くかという距離になるとその中に何人もの銃を手にした人影が確認できた。

やがて並び立つ二つの列車。平行の煙が空に奇妙な軌跡となって残る。唸りを上げる機関車は二頭立ての馬車にも似て、お互いが呼応するような蒸気の呼吸を響かせる。

「撃ち方始め!」

木造の車体を撃ち抜く一斉射撃に始まった攻撃は、双方の絶え間ない銃撃の応酬に変わる。一方は弾丸が木に食い込む音、もう一方は金属を歪ませる音。いくつかはそれぞれが狙った標的を貫いた。

これまでの襲撃と同じように、相手は最重要目標が二両目の破損した車両に居ることを知っているようで、最も激しく攻撃があった。ロバートはやがて一時も顔も出せないほどになり、時折車窓から車窓へ配置転換する必要に迫られた。

やがて、併走を続けていた列車の前後関係が逆転した。速度を上げたアカツキが徐々に競争相手を突き離そうとする。反面、撃ち合いを続ける両者はますます近距離での戦闘を強いられた。何人もの兵士が銃眼の隙間から被弾する。彼らはすぐに下げられ、車両の通路が血で汚れていく。それは向こう側の車両でも同じことだった。

ロバートが弾倉の薬莢を取り除いている時、微かに声が聴こえた気がした。繰り返し呼ぶ声でそれが確かなものだと気付いて、彼は四つん這いで声の元である伝声管を目指した。

「聴こえてるか、グレイヒル技士!おれだ、ジェームズだ!」

「ああ、どうかしたか?」

装填を続けながら返事をすると、息せき切った声でジェームズは叫んだ。

「そっちの車両、まずいぞ!」

「何が?」

「運転室から敵の列車が見えるんだ……とにかくまずい!」

「何が言いたいのかさっぱり分からないぞ。」

「とりあえず窓から顔を出すな!」

釈然としないまま彼は「分かった」と答えた。しかしそう言われるとむしろ窓の外を確認せずにはいられず、言葉にし難いらしい「それ」の正体を確かめなければならなかった。ロバートは一番近くの窓で数インチ開けたところの脇に立って、そこから向こうの列車を窺おうとした。

窓の外を黒い物体が横切った。それは両腕を広げたくらいに大きく、おそらく金属でできていて、二つの列車の間で空中を舞っていた。彼はそれに一瞬で目を奪われて、もっとよく確認しようと鼻先を窓につけるくらいまで顔を寄せた。

視界を黒で覆われる。日差しさえ遮るほど近くにそれは現れた。

「ロビン、危ない!」

恐怖を感じ、咄嗟に後ろへ倒れ込んだ。それが最も幸運な判断だった。

眼前に巨大な鋼の塊が、彼の覗いていた窓を食い破って車体に突き刺さっていた。

すぐに稲熊が駆け寄って、ロバートの肩を引きずって窓際から引き離す。その全体を視界に収めたことで、彼はそれが何であるかを知った。錨である。先端は尖り、周囲に四本の鉤を備えた錨が装甲を突き破って壁に爪を立てているのである。

アンジェラが二人の傍に駆け寄った。錨はまもなく音を立てて首を回した。列車が加速するのに従って、装甲板の泣き叫ぶ声を響かせながら横一文字に切り裂いていく。あっという間に車両の半分は引き裂かれて、寝室の壁がある辺りでやっと動きが止まった。眼前に壁があったところには今や見事な展望ができている。

助け起こされたロバートは見通しのすこぶる良くなった窓から外を見た。向かいの列車は機関車の後ろに貨物用の台車を連結していた。その上に載せられているのは荷揚げ用のクレーンそのもので、船の係留に使うようなロープが伸びて錨まで続いている。

「『まずい』のはこれか。」

「あんなもの見たことないわ。」

思わず肩が下がり、呆気に取られている間にその錨は更なる侵略を開始した。途端に車両の下方から激しい摩擦音が響き、足元が揺らぐ。

「車両が傾いておる!」

既に限界まで伸びきったロープは列車の間で綱引きを始め、彼らの乗る車両を引き倒そうとしていた。クレーンの首は荷重で野鳥の鳴き声のように奇妙な甲高い音を響かす。

「速度を落とすんだ、相手の列車と併走するようにしなければ脱線してしまう。」

三人は揃って横一文字の風穴の下に座り込んで、破壊された壁に背中をつけた。頭のすぐ上は崩れた車体から青空を覗ける。後ろの車両で銃撃戦はまだ続いているようだ。

「さてどうしたものか。」

空を仰ぎながらロバートが呟く。

「錨を外さないことにはこの列車は本来の速度が出せない。クレーンごと壊すわけにもいかないし、やるとすればロープを切断するしかない。」

両手で掴んでやっと円周に届くような太さのロープは何十本もの丈夫な紐をより合わせて作られている。

「アンジー、あれを破れると思うか。」

「稲熊、あなたならできるのではなくて。」

「さあな。」

「もう少し頼もしいことを言ってよ。」

「嘘は吐けぬ。近くに寄りて確かめぬことには。」

錨がさらに食い込んだ。ロープは車体の外側に伸びていて、身体の大部分を外に晒さなければ確認することはできない。

「じゃあ僕が援護するから、斬れそうなら頼んだぞ。」

「承知。」

「三つ数えたらいくぞ。一、二の……」

――カラン。

三人の足先に物体が飛び込んできた。細い円筒状で、底面から伸びる線は火花を上げるそれは――ダイナマイト。

「危ない!」

ロバートは咄嗟に自分の帽子を取って爆弾に被せ、それに覆い被さるように伏せた。間髪入れずその上からさらに体重がかかる。彼は固く目を瞑って両腕で帽子を強く押さえ込んだ。

一、二、三――。

たっぷり五は数えた頃、ロバートはおそるおそる両目を開けた。視界に映るのは地獄ではなくて、車両の床だ。

帽子を体の下から引きずり出して、捕まえた虫を確かめるみたいにそっと開けて中を覗いてみた。ダイナマイトは筒のままそこにあって、導火線はあと少しのところで火が絶えていた。

「お二人さん、いつまでそうやって重なり合ってるつもり?」

アンジェラが背中から呼びかける。身体が圧し潰される。ロバートの上には稲熊が折り重なって伏せていた。やがて彼も自分が生きていることに気付き、起き上がって爆弾の様子を確かめた。二人してきょとんとしているので彼女はため息をつく。

「すんでのところで私の術が導火線を消したのよ。」

「助かった……。」

「まさしく九死に一生を得た。」

「あなたたちはもっと命を大切になさい。」

「だって、他に方法はないと思って……君を守りたいから。」

アンジェラは「まったく……」と呆れつつ頬を赤らめる。

稲熊はすぐに体勢を直して外を窺っていた。

「油を売って居れぬ、次が来るぞ。」

「飛んできたダイナマイトは私に任せなさい、早く向こうを何とかして。」

指さした先にある錨。

「分かった。」

言うが早いか、二人は駆け出した。アンジェラはライフルを置いて背筋を伸ばし、転がってきた爆弾の導火線に手を伸ばして瞬時に火の元を絶つ。

ロバートは錨が空けた空隙から銃を突き出して、クレーンの傍に立つ男を一人撃ち抜いた。肝心の操作手は遮蔽物の陰で身を隠していて狙いがつけられなかった。

「あと五発撃ったら弾切れだ、再装填まで顔を出すなよ。」

「心得ておる。」

合図と共に二人は同時に身体を外に出す。

錨は今ちょうど車窓の縁で止まっていて、窓の残骸を落として鎧戸を蹴り壊せば刀を振るうことができるようになった。稲熊は直線に張ったロープに手を当てた。それからすぐに隣で五発の弾丸が撃ち尽くされたのを察して、身体を元に戻した。

「どうだ、斬れたか?」

「まだだ。」

「そうか、じゃあ次は六発だ。六発だぞ。」

合図と共にもう一度身を乗り出して、ロープに触れる。

優れた剣豪は大樹の幹すらも一太刀に断つ。曰く、そこには斬るべき「筋」が隠れており、それを見極めれば如何なる物をも斬ること能うと。これは精神論ではない、このように強く張力がかかったロープならば、必ず一息に斬れる場所があるのだ。そして彼は今それを見つけかかっている。

もう一度、二人は身を隠す。

「……なあ、刀すら抜いてないみたいだが?」

「案ずるな、某には既に見えておる。断ち切るべき『筋』が。」

「ああ……それはいい。次こそ頼むぞ。」

ロバートはカチリと装填口を閉じ、もう一度合図を出した。

壊れた窓枠に足を掛け、身を乗り出して抜刀する。ロープの一箇所に刀身を当てて軽く引くと、微かに繊維が斬れて目印が現れる。後はロープに対してきっかり垂直に、寸分の狂いなく振り下ろすのみ。響く銃声にも物怖じすることなく、堂々として横腹を敵の前に晒す。彼に銃口を向けた敵の眉間をロバートの弾丸が撃ち抜く。

構えから大きく振り上げた。

「参る。」

その一太刀は刀身が光の軌跡を残すかのようだった。

一抹の解れもなく、切口は全くの平面で、ロープの向きに対してきっかり垂直に断ち切られていた。片側は空を切る音を上げながら猛烈な速度でクレーンの首に向かって吹き飛んだ。

「やったな!」

今、列車は呪縛から解き放たれ、再び加速を開始する――。

「……痛っ!」

ロバートの後ろで聴こえた叫び声に、驚いて振り返る。アンジェラが床に伏して、脚を引きずりながら苦痛に顔を歪めていた。

「大丈夫か!?」

「脚を掠めただけよ……。」

すぐさま駆け寄ろうとした矢先、二人の間に最後のダイナマイトが転がった。ロバートは息を呑んだ。ジリジリと駆ける導火線、アンジェラは為す術無くて、虚しく手を伸ばすことしかできなかった。

「――稲熊!」

円筒を拾い上げ、振り向きざまに錨の傍に立つ彼に向かって投げる。それに呼応して、稲熊は一度納めた刀を即座に抜いて横に振り抜いた。

ぱっくり、縦に割れた円筒が窓の外へ飛び出した。高速で駆け抜ける列車の間で宙に舞う爆薬。盛大な爆発と共に、亡霊の列車は脱線して視界の端に消えた。

噴き上がる炎と煙を置き去りにする列車。その車体は生々しい傷跡を残しているが、それでも決して止まることはなく走り続ける。

久方ぶりに訪れた、走行音ばかりが聴こえる静かな世界、平穏な世界。それぞれは近くの壁に寄りかかって脱力したまま動けないでいた。銃創の他に、車内を這いずり回ったので軽い打撲等も含めれば身体中に怪我のないところの方が少ない。

張力を失った錨が重い音を立てて床に落ちた。前方の扉を開けてリニーが車両に戻ってきた。

「ひどい有様。みんな、大丈夫?」

「おかげさまでな。」

ロバートは手をひらひらさせた。平気そうに動かせるのはそれくらいが限界だった。

「おかえりなさい。あなたの方は?」

問いかけに彼女は力なく頷いた。服のあちこちは炭やら煤やらで黒く汚れている。

「ボイラーに、術を掛けられそうになったけど、なんとか防いだよ。」

呼吸が荒い。足取りもふらついていて、心配した矢先にリニーは体勢を崩して倒れ込んで、近くにいたアンジェラが体を支えた。彼女の頬に手を当て、顔色を確かめながらアンジェラは言う。

「相当消耗してる。」

「リニーは無事なのか?怪我してないか?」

ロバートは心配そうに顔を覗き込んだ。

「術を激しく使うとこうなるの。一流の術士だって、そう長くは続けられなくてよ。休ませてあげれば大丈夫。」

リニーが「ごめん」と言いつつ起き上がろうとするのをアンジェラは抱き留めて抑えた。

「私たちの居ないところでよく頑張ったわね。」

稲熊は立ち上がって三人に寄る。

「皆大事ないか。」

「ああ……最近思うのは、僕たちの間で大怪我の閾が上がってるんじゃないかってことだ。」

「言い得て妙だな。」

そう言いつつ彼は脇腹をさすっていた。

「あれは、まこと暴れる活きよき錨であったな。某は『錨』に『怒り』が湧いてきた。」

「稲熊……それつまんないよ。」

「この洒落の妙はな、日本語でも意味が通るところぞ。」

苦笑いしたり、呆れ返ったり、反応は様々だった。

「だから何なのよ、まったく。……とりあえずロビン、あなたは顔を拭きなさい。」

「ん?」

顔に触れた手がべっとりと血に塗れているのを目にして、初めて彼は自分の怪我の程度を知った。

列車はアトランタで点検に入る。出発は太陽が昇るより前だったのに、今では空の高いところでそれは輝いていた。

アトランタはジョージア州、東部を南北に貫く緩やかな山脈であるアパラチアの山裾に位置する。十三の植民地が独立した頃、この地は辺鄙な国境沿いでしかなかった。そこに鉄道の終着駅として整備が為されたことで流通の拠点として本格的な発展の道を歩むことになる。「アトランタ」という名自体もこの地に路線を通した鉄道会社の「大西洋」の名をもとにしている。北部の大工業地帯と南部の大農園地帯の中間にあって、この都市で捌かれる人貨の数は年を追うごとに増大を続けている。

事前の入電に従って駅のホームに急拵えの病院が設置されていて、そこには軍医から民間の医療従事者まで可能な限りの人材が満身創痍の列車を待ち受けていた。一方、鉄道の整備士たちはアカツキの状態を確認し、必要であれば応急の処置を加えることになっていた。屈強な機関車は幾度の襲撃にも堪え抜き、未だ絶好の調子を保っている。機関士たちの腕前と、機関を守る勇敢な術士のためであった。

乗員のほとんどすべては列車から降りてしまって、決して広くないホームは人で溢れている。主賓たるロバートらは柱に白布を括りつけて作られた仮設のテントの中で治療を受けた。いずれも傷は深くなく、適切な処置を施されてすぐに動けるようになった。傷を負った部位に包帯を巻かれたロバートは、仲間の手当の様子を傍で見つめていた。いつも口を開けば騒がしい者たちが黙って医師に身を委ねている時間というのはどうにも不自然で、目が合うと可笑しくて笑いが堪えられなかったりするのだった。

テントの入口からウヱイン大尉が顔を覗かせて、彼を呼んだ。ロバートはそれに答えると帽子を被り直して三人に一時の別れを告げ、外へ出た。

「怪我の調子はどうだ。」

「問題ありません。」

問いかけに対してロバートは気丈に答えた。本当の状態はさておき、ひとまずは立って歩ける様子なのに安堵した大尉は彼にグラスに入った飲料を差し出した。何の気なしに受け取ったロバートは、喉を潤す水だろうと見立てたそれが思いがけず色のついた液体だったので驚いて顔に近付けた。縁に気泡が立つそれは焦し砂糖の色をした半透明をしている。ソーダに等しい甘い香りの他に、スパイスとハーブのような香ばしさもあった。

「向こうでペンバートンという元軍医が我々の労いにと配っていた。滋養によいと。」

見れば、薬鞄を抱えた老紳士が薬剤を支給する傍ら、売店よろしく持ち場を構え、並べたグラスに次々飲み物を注いでいる。

まじまじと飲料を見つめる彼の隣で、大尉は自らのグラスを傾ける。警戒してばかりではみっともないと思って、ロバートは遂にそれをあおった。

ソーダの爽快感と砂糖の甘さの奥に、薬草らしい仄かな苦味が加わっている。後に香り立つスパイスも利いていて、飲み心地がよかった。

「ゆくゆくは全国展開を見据えているそうな。」

グラスに残った分をもう一度見てみれば、なるほどジンジャエールより濃いこの色も目新しくて良かった。

「良いと思いますが……」それにしても、この苦みについて彼には覚えがあった。

「彼は術士なのでしょうか。」

「どうだろうな。それが何か?」

「いえ別に。」

癖になるようなこの飲み物にも秘伝の調合があるのだろうと彼は推し量った。

大尉は「少し歩こう」と提案した。その場に座り込む者、物資を運んで忙しなく往来する者、人で溢れたホームを歩く。その間に大尉はいくらかの状況説明をした。人、列車共に被害は大きいものだが、作戦を断念する要素はどこにもない。非常に高い士気が遂行を可能にしていた。

端の辺りまで来るとほとんど人はいなくなって、顔を上げると線路の向こうで家々の屋根にはためく星条旗を目にした。後ろを振り返ればホームの全体を視界に捉え、人を救うための戦場の、全貌を目の当たりにする。

「もうあと三十分もあれば発車できるだろう。機関車の馬力は若干の低下が見られ、死傷者を降ろした分列車の編成を変えて対応する。それと、あなたたちの乗る二号車だが……」

「あのままでいいですよ。」

大尉の言葉を察して先んじて彼が答える。

「僕が乗っている車両は目立つ方がいい。それに一号車の装置が傷物になっちゃ取り返しがつかないから。」

「あなた自身が囮になるつもりか。」

「そうとも言える。」

「本作戦はあなたを最重要人物に位置付けている。それもお忘れなく。」

「勿論。」

「それからお連れの方のことだが……」

大尉はテントに顔を出した時に、同時に彼らの負傷の程度も計っていた。

「敢えて言おう、これ以上の継戦はすべきでない。後のことは部隊に任せ、ここで列車を降りるべきだ。」

「僕も、同じ意見です。」

ロバートは大尉に横顔を向けて、視線は遠くで揺れる旗を見つめている。

「本当を言うと、彼らには列車を降りてほしい。僕がシカゴで実験に成功したところで、彼らが行動を共にせざるを得ない理由はなくなったはずだから。土台、彼らは三週間前の傷さえ完治したわけじゃないのだから。」

「であればその提案を伝えないのは、彼らはきっと拒むと悟っているからか。」

目を閉じて、軽く頷いた。

「それはみんなを信じないことと一緒だからです。」

「――以前、この道を諦めかけたことがある。もうずっと昔のことのように思われるけど、一か月と昔のことじゃない。みんなが僕のために戦うのを見ていられなくて、そうさせるくらいなら運命を受け容れようと思った。でもそれは僕の我儘だった、あの時は自分の身以外の何も背負う覚悟ができていなかったんだ。今は、あの頃よりずっと背負うものが増えた。それらを全部抱えて、僕は走らなければならない。」

軍人でも類稀であろう意志の固い男に大尉は敬服した。だがそのすぐ後に、彼は困ったような笑顔を見せた。

「だけど一番の理由は……一人は寂しいから。」

発車までもうしばらくの時間を過ごすため、大尉はロバートをテントのある場所まで送り届けた。彼が中に戻ってからまもなく、外まで響くような彼らの笑い声を聞いた。

盛大な激励を背に受け、列車は残された道を辿る旅路に出る。

アトランタより先、路線が続くのは小高い丘が続く丘陵地帯。アパラチアの麓にあって、大西洋岸平野より西にあるこの一帯をピエドモントと称する。イタリア北部のアルプスを見上げる丘陵地帯を想起させるような温暖で穏やかな地域は、その肥沃な土壌から東海岸の大農場として人々の生活を支えてきた。緩やかな丘陵はカロライナ両州やヴァージニア州を南北に通って、ニューヨークまで続いているはずだ。合衆国で最初に開拓著しかった土地は、彼の最後の旅路を示して今眼前に体を横たえている。

列車がシャーロットを通過する頃、太陽はすっかり西に傾いた。これで彼らは僅かな停車時間を除いては、日がな列車の中で過ごしたことになる。それからカロライナに夜が訪れようとも、列車は寝静まった世界を大急ぎで駆け抜け続けた。

カロライナ両州は最初、一つの地域として統治されていた。独立以前にノース・カロライナ、サウス・カロライナと二つの地域に分割されたが、現在に至るまで双子のような関りを持ち続けている。同地域で最大の都市圏、シャーロットも両州の中央にあって、経済的、文化的にも渾然一体のものとして存在している。

車両の左側に無残にも空いた一文字の傷から星空が望める。外から目立つというので車両の明かりは切ってあるから、外の景色は尚更よく見える。高速で駆ける列車から吹き込む風は冷たいので、皆車両の右側に寄って揃いも揃って寝室から持ち出した毛布にくるまっていた。先刻、列車はリッチモンドを通過した。時刻はとっくに零時を過ぎているだろう。

ロバートは座席に着いたまま外の景色を覗いた。丘に広がる農園はおそらくタバコだろう。電信局の庁舎ではヴァージニア産の安い銘柄が常に臭っていたのを思い出す。あの味は嫌いではないが、繊細な機械を害する類のものを焚き上げることには納得がいかないので、精々休憩室で人に勧められて咥えるくらいだった。

彼のすぐそばにアンジェラがいた。身体をぴったりとくっつけて同じ毛布を掛けて、今は彼の肩に首を預けて寝入っていた。服はあちこち血で汚れて綺麗とは言えないが、この期に及んでは気にも留めない。ロバートは後ろ側から腕を回して彼女の肩で落ちかかった毛布を掛け直してやった。

稲熊は向かいの席でいつものように腕を組んで帽子を深く被っている。リニーは先刻まで眠っていたはずだが、今は目が覚めて目の前の二人を見つめてにこにこしていた。

「えっと、どうかしたかい?」

じろじろと見つめられて気恥ずかしくなったロバートが問いかけると、彼女は唇に人差し指を当てて「静かに」と手振りを示す。その声で目が覚めたのか、それとも元々眠りが浅かったのか、不意にアンジェラが「仕方なくってよ」と呟いた。

「横になると寝ていられないのよ。肩を貸すくらいの協力はしなさいな。」

苦し紛れの言い訳のようであるが、本当のことかもしれない。ニューオーリンズを出た朝も、彼女は寝室で横にならずに座っているばかりだったから。

稲熊は片目を開けて表情を窺う。

「その割には嬉しそうであるな。」

「うるさいわね。」

アンジェラは頭を動かしてロバートの頬に頭突きを食らわせる。

「何で僕なんだよ!」

勝ち誇ったようにふふんと鼻で笑って、より一層体を寄せる。ロバートは頭の傷がむず痒くなった。

どういうわけか、不意にロバートはこんなことを思い出して口にした。

「シェナンドー川というのはこの近くにあるんだろうか。」

「それって何。」

リニーは問い返した。

「ヴァージニアを流れる川の名前だよ。そういう名前の唄があったろう、ねえアンジー?」

「そうね。」

「如何なる唄か。」

自分で言っておきながら彼は歌が得意ではないが、尋ねられたからには一節を口ずさんでみせた。

「『おおシェナンドー、あなたに会いたい 流れゆく川の向こう――』とか、そんなのだったかな。ありふれた恋の唄だろう。」

「良き哉。」

「この辺りの川の風景を偲んで歌ったものだろうな。」

「ロビン、」アンジェラは呼びかける。

「『シェナンドー』というのはインディアンの名前。その唄は酋長の娘に恋した男の唄だそうよ。」

「それ本当か。」

「歌、ってそういうものでしょう?」

「そうかなあ。」

リニーがくすくすと笑った。

「いい唄だね。」

四人がまた無言になって僅かばかりの時間が経過した。静寂を破ったのはまたも伝声管に入った連絡だ。

「列車を一時停止させる。」

「どうしたんだろう。」

ロバートが立ち上がろうとするのに合わせてアンジェラは寄りかかっていた上体を正して脇に避ける。彼は自分の肩に掛かった毛布を彼女に掛けてやって、立ち上がって辛うじて壊れていない管の前に立った。

「どうかしたか。」

司令車の大尉の声がする。

「列車前方に伝令あり。」

窓を開けて確認すると、線路の先でカンテラらしき光が揺れながらまっすぐこちらへ向かってくるのが見えた。

列車を停止させ、ロバートと大尉以下数名の下士官が下車して合図を送った。やがて伝令は列車の手前に馬を止めて彼らのもとに歩み寄った。敬礼の後、兵士は簡潔に状況を述べる。

「これより先の平原地帯で大部隊と接敵。列車は立ち往生し、先導の部隊は半包囲状態にあって数的不利な戦いを強いられています。」

大尉は落ち着いて「部隊規模は」と尋ねる。闇に紛れていて正確に把握しきれないが、中隊規模かそれくらいは集結していると見積もられた。こちらの列車に乗っている手勢と同程度である。

「亡霊どもめ、遂に大群で姿を現したか。東海岸の手勢を一挙に集めたのだろう。」

「機関車はすぐに動かすことができない状態で、進路上の障害物になっています。」

ロバートは詳しく状況を聞いていたが、線路を見ている時にはたと思い立って「昼間の敵と同じことをすればいい」と呟いた。全員が一斉に彼に目を向ける。

「左側の対向路線を逆走すればいい。線路が破壊されているわけではないなら、きっと通過できるだろう。」

「その通りじゃな。」

運転室から降りてきたトーマスが同意する。

「少し前に駅を通り過ぎてきた、そこまで戻れば左側の線路に移れるじゃろうて。」

「君、対向路線を塞いでいるものはなかったか。」

「ええ……通行可能かと。」

伝令の返答に満足して頷く。

「大尉、どうだろうか。」

彼は暫く黙っていた。合理的な作戦はこの他にないはずだが、実のところ大尉は別なことについて思いを巡らせていた。

「ここからワシントンまでは一時間程度か。」

「――その作戦を採用する。ただし、一つ提案がある。」

リッチモンドより北は約六十マイル、偉大な技士を乗せた列車を先導するという名誉ある役目を与えられた列車は今、平原地帯の真ん中で動きを止めていた。周囲は多勢の敵に囲まれ、車体は蜂が通り抜けるような穴がたくさん空いて、もはやこれ以上戦うことも、退くことも、何一つ許されてはいない。兵員が凶弾に倒れる度にライフルの数は持て余されていくのに、手元に残った銃弾はこれっぽっちもない。狭い車内に満たされた絶望が僅かな希望さえも潰えさせかけたとき、「それ」は現れた。

隣り合った線路をまっすぐに向かってくる眩い光。巨大な前照灯は行くべき道を照らして、噴き上げる煙が走り来た道を夜空に浮かび上がらせる。破れ毀れた鋼鉄の体に希望を乗せて、車輪は栄光の道をひた走る。兵士たちは鋼の騎馬隊を前に、もう一度その胸に熱いものが蘇った。

ロバートは大尉と共に機関車の運転室に立っていた。二人の機関士と小さな術機関士も合わせて五人の運転室は非常に窮屈である。

「ヴァージニアの英雄、リー将軍のことはご存知か。」

窓の外を窺いつつ、大尉は問う。

「シヴィル・ウォーで独自にヴァージニア州軍を率いて平和を取り戻した将軍の名でしょう。叔父さんは彼をこそ『名将』と呼んで尊敬していた。」

「この地での会戦、今は亡きリー将軍が加護を与えてくださるかもしれん。」

「きっと、そうでしょう。」

「それに我らにはもう一人のロバートがついているからな。」

ロバートはウヱイン大尉が微笑むのを初めて目にした。普段の強面からは想像もつかないそれが印象的で、彼も自然と顔が綻んだ。

列車は立往生した先導車の近くまで来て、馬の歩くほどまで速度を落とした。

「機関士、汽笛を鳴らしてくれ。それが合図だ。」

「健闘を祈ります。」

「グレイヒル技士、あなたも。」

雄牛の咆哮のような轟き――長く、低く、それは開戦の喇叭に等しい。

大尉は拳銃を抜いて空に掲げ、一発撃ちあげると共に後部の車両まで響く掛け声を上げた。

「突撃!」

列車の窓にしがみついていた兵士たちが一斉に飛び降りて、辺りに散開する。

――大尉の「一つの提案」とは、このようなことだった。

「グレイヒル技士、あなたは我々を置いてワシントンに向かってくれ。これより先の護衛任務はワシントンで合流する部隊が引き継ぐ。」

「あなた方は敵と戦うおつもりか。」

ロバートは目を丸くした。

「友軍を見捨てられない。天下の合衆国軍が彼らの挑発的な挑戦を受けないわけにはいかん。」

「しかし、この列車の部隊も万全ではないはずだ。次の増援がいつ来るかも分からない状況で。」

「これだけの亡霊を一網打尽にできる機会もこの先訪れるだろうか?」

その言葉でロバートは口をつぐんだ。

「我々の戦いはこれで終わりではなく、むしろ始まりとも言える。合衆国が君臨する限りその影に蔓延り続ける亡霊と、我々は戦い続けなければならない。グレイヒル技士、あなたは絶好の機会を作った。奴らが漸く影から姿を現した、その内に可能な限り挫くべきだ。それが先の内乱に散った者への弔いにもなるのだから。」

大尉は軍人だ。この作戦の後も戦いが続くことを考えて、既に「戦後」を見据えていた。それは技士であるロバートにとっても決して関係のない話ではない。

「いいでしょう。僕はあなた方の活躍を見てきた、その戦いぶりからあなた方を信じることにします。」

「感謝する。」と大尉は一言伝えた。周囲にいる下士官も心は決まっている。

「兵員を乗せた車両は切り離して行ってほしい、あれがあった方が戦いやすいのでな。司令車は編成に残すつもりだが、人員の殆どは私について列車を降りる。通信士と機械制御の術士は残しておこうか……」

彼は「任せてくれ」と胸を張る。

「僕は電信技士だ。それに、愛すべき優秀な助手もついている。」

「……ならば一任しよう。」

大尉は作戦を伝え、各所に連絡を取らせた。列車は後退し、隣の線路に移るために駅まで戻った。

三両目と四両目の連結を切り離し、兵士が展開したのを確認すると機関車は再加速に入った。事前の報告から敵部隊が重火器を備えているのを知っていたので、一秒も早くこの場を去らなければならなかった。

炉にいっぱいの石炭が放り込まれ、ブレエキを外した機関車は戦場を抜けようと全力で駆け出す。いくつかの銃弾が運転室の壁にも当たって、ロバートは屈んで機関車を守るのにかかりきりのリニーを庇った。

「大丈夫かな……」

彼女の口から言葉がこぼれた。ここまで共に移動を続けてきた兵士たちも、仲間の一員であったから。

外では激しい銃撃の応酬が繰り広げられている。その音を耳にしながら、ロバートは彼女の肩に手を置いた。

「彼らは軍人だ。人にはみんなそれぞれにやるべきことがあって、彼らには彼ら自身の使命が分かっているんだ。僕たちも同じようにするだけさ。」

「うん。」

暫くして列車はポトマック川の流れに出でてその川沿いを走った。多くの歴史的な事物がこの川の流域で繰り広げられ、それらすべての記憶を背負って流れは絶えることなく続いてきた。今日という日に流された勇猛な士の血までもを湛え、水は流れる。その河道が描く軌跡を越えて、技士はその先を切り拓く。

未明のワシントン駅。普段であれば駅舎の全ての入口に鍵が掛けられ、始発の時刻まで閉鎖されている頃だが、昨夜からは軍の管理下にある。古代ギリシアの様式を模した白い柱と壁は無数の灯りで昼間のように照らされ、獣も寝静まる時刻だというのに多くの人々が挙って駅の周辺に詰めかけている。お目当てはこれより到着する特別な列車である。中に入ることはできなくとも、一目その姿を見たい、そうした熱狂的な市民が国旗を手に手にひらひらと振っている。

お望みの列車は今、ポトマックに架かる橋を渡って市街に乗り入れた。沿線の住民は幸運である、家に居ながらにしてそれを目にすることができるのだ。そうでなくても、近くの酒場などは今日に限って一晩中店を開け、訪れる者が英雄の到着を祝えるような場を用意してやっていた。

直行する道路で区切られた区画は、それを斜めに貫く街路が組み合わさって、珍しい幾何的な構造をしている。それとは関係なしに引かれた線路からはそうした街区の様子を観察でき、その景色の中にやがて駅舎が姿を現した。列車は速度を落として近付き、構内に入る。ホームが見えてくると、次第に大きくなる拍手喝采を聞いた。そこでは主要な人物が彼らの到着を出迎えることになっており、当然クリーヴランド大統領やグレイヒル将軍も最前列で待っている。

列車が群集の前で完全に停止した。今は誰一人として音を立てないで、聞きしに勝る車両が抱えた歴戦の傷跡に心を打たれ、英雄の登場を待った。

右の扉を開ければ彼らが待っている、三人はロバートに続いてホームに降り立つつもりだったので、彼がすぐに立ち上がらずに手のひらを見つめたままじっとしているのを不思議に思った。

「どうしたのよ、まさか喋る言葉を考えていなくて?」

「緊張せし時は掌に『人』という漢字を書いて呑む振りをすべし。」

「何よそれ。」

ロバートはそんな会話を聞いているのかいないのか、固まったままでいたが、ある時ぼそりとこぼした。

「外に出れば、叔父さんがいるんだよな。」

「何か心配?」

「久しぶりに会うんだ、何て言っていいか……」

アンジェラは呆れて息を吐いた。

「合衆国の大統領閣下にお会いするのに、家族と顔を合わせる方が心配なの?」

「いろいろ迷惑かけたし、折角会見場を用意してくれたのに台無しにしてしまったし……」

「迷惑かどうか、本人に訊いてみればいいじゃない。」

「――ここまで来て、私たちをがっかりさせないでよ。」

アンジェラは彼の顎を引き寄せてこちらへ向かせると、静かに口づけした。

「ほら、しゃんと立って。」

その笑顔には敵わないと悟ると、ロバートは大事な鞄を抱えてゆっくり立ち上がった。扉の前に立つと、片手をかけて思い切りよく横へ引いた。

空気が違っていた。想像を絶するほどの人々が奥のホームまで続いて立ち並んでいた。一斉に歓声が上がる、夜中とは思えないような賑やかさ。その顔の一つ一つを判別している暇はなかったが、誰も皆名前を聞けば覚えのあるような大物ばかりだろう。

眼前には政権の大臣たちが揃っていた。その中でも一際目立った巨躯の男が中央に立っていて、それが大統領のクリーヴランドだった。大統領の隣に立って、彼と比べると人形のように見えてしまう女性はあのフランシス。それから、軍人たちに並んでロバートの近いところに立っているのはグレイヒル将軍――叔父さんだった。

四人が降り立つと、ワトキンスは前に進み出て甥の前に立った。

「叔父さん……」

列車が補給のために一旦ホームを離れる。彼の背中に涼しい風が吹いた。

「ロビン、よく来たな。」

軍帽の下の優しい瞳を見つめているうちに、彼との記憶が偲ばれた。こうして顔を合わせるのは、いつだって何の変哲もないホームの真ん中だ。進学のためにサクラメントを離れた時。

「お前は立派にやった。」

心破れて故郷に逃げ帰った時。

「いろいろなことがあったが、もう一度顔が見られて嬉しい。」

仕事のためにサンフランシスコを発った時。

「あと少しだ。これより先は吾輩も共に行こう。」

失意に暮れてみんなと別れた駅ででも。

「叔父さん……」

何も言い出せなくても叔父さんは分かっていて、肩にそっと手を置いた。緊張の糸の解れた肩に掛かる重みが温かくて、かけがえなかった。

ワトキンスは横に並び立つ三人にも顔を向けた。

「君たちもだ。吾輩の甥を助けてくれたこと、感謝してもし尽せない。」

それぞれはにこやかに応えた。

「――さあロビン、話したいことはいくらでもあるが、今はその時でない。向こうで大統領閣下がお待ちだ。」

「はい。」

ロバートはクリーヴランドの前に進み出る。大きすぎる彼の右手を取って握手を交わすと、周囲で次々にカメラの閃光が焚かれた。

クリーヴランドは朗らかに笑って彼を迎える。

「はじめまして、私がグロヴァー・クリーヴランドだ。……と言っても私たちは初めてのような気がしないねえ。電話で話したことがあるという以上に、烏滸がましくも私は君の成長を見守ってきたような気さえしてしまうよ。」

「光栄です。」

「もう一人紹介させてくれ、特別連れてきたからね。こちらはフランシス・フォルサム、我が親友の娘で、今は私が後見人なんだ。」

彼の紹介を受けてフランシスは礼を尽くす。

「電話でお話ししたのを覚えていらっしゃいますか。尊敬していますわ、グレイヒル技士。」

「どうも、初めまして。」

「将軍の仰られた通り綺麗な眼をしていらっしゃいますのね。」

「恐縮だな。」

フランシスはさっきまで蕩けた眼をしていたが、列車が到着して彼らが現れてからは瞳を輝かせている。周りに流されない独特の雰囲気にロバートはたじろいだ。

「ロバート君、ずっとこうしていたいがね、残念ながら夜明けの刻限は迫っている。大艦隊がニューヨークに達するまであまり猶予がないんだ。だがこれだけ集まってくれた方々の思いを無下にするわけにもいかないから、手短に済ませようか。」

クリーヴランドは彼を観衆の前に立たせて、饒舌に語り出した。

「お集りの紳士淑女の皆様、今ここで一人の才気溢れた若者と、そのお仲間を紹介しましょう。――ロバート・グレイヒル。彼は優秀な技士であり、世界で初めての発見をしながら、それを守ることに全力を傾ける熱情を持ち合わせていました。それだけに留まらず、叔父上譲りの愛国心を胸に抱き、正義と真実を愛し、嘘と不正を憎む勇敢な士として我々の心を結び付けた英雄でもあります。」

度々拍手が上がり、そのために彼は何度も語るのを止めなければならなかった。

「アンジェラ・エマソン嬢は術士でありながら彼の研究を支えました。それは真に術士という人々の未来を案じた聡明な判断でありました。慈善家の御父上のように慈愛に溢れた彼女はここにいるフランシスのような女性たちの憧れでもあります。」

「――稲熊・岡田氏は遠く離れた極東の島国、日本から訪れた軍人です。グレイヒル技士の盟友となった彼はやがて合衆国と彼の祖国を繋ぐ架け橋にもなりました。遥か太平洋の向こうにこのような勇敢な友人たちの生きる国があることを私たちは忘れないでしょう。」

「――そして『リニー』ことリニヤキワニは南西部に暮らすインディアンの部族の娘さんです。かつて私たちの先祖が最初の感謝祭を開いて以来、これほどまでにアメリカのために多大な貢献をした先住民がいたでしょうか。彼らもまたこの大陸に生きる友人であることを彼女は思い出させてくれました。」

クリーヴランドは彼女に振り返って、小さな声でこう告げた。

「あの話は忘れていないよ。君は我が国のために尽くしてくれた、それによって約束しよう、私は君の同胞にアメリカ人としての権利を保証し、その立場を尊重する。」

礼を言って、リニーは一言付け加えた。

「その約束は、どうか私が彼をニューヨークまで送り届けた暁に果たされますよう。」

「そうだったね、そうしよう。」

その義理堅いところにクリーヴランドはますます敬服した。

「さて、私からはこれくらいにして、皆様がご待望の通り、彼の言葉を聞こうではありませんか。……ロバート君、頼むよ。」

クリーヴランドから話を振られて、ロバートはそうしなければならないかと観念した。車両を出る前にアンジェラに言われたことも正しくて、彼は迎える観衆の前で話すことを何一つ用意していなかった。

前に一歩進み出る、ところがわけもないのに躓いてつんのめってしまった。今夜も殆ど睡眠を取っていなくて、本人が思う以上に疲れているかもしれない。心配してどよめきが上がる群集に苦々しく手を振って、弾みで落とした鞄を拾い上げようと床に手を伸ばす――。

瞬間、彼の首筋が鋭く貫かれる空気の流れを感じ取った。少しの間身が凍ってしまうほどの衝撃で、中腰の姿勢のまま、首を回すのが精一杯だった。

無数の帽子がごった返した奥にあるホーム屋根の柱に銃弾が食い込んでいる。反対に首を回すと、警備兵の一人が銃口をこちらに向けて、失意のまなざしを向けている。この間抜けな暗殺犯は最大の好機を不幸にも逃した。

「ロビン、伏せろ!」

攻撃はそれで終わりではなかった。一呼吸置いて後に、今度はあちこちから銃声が鳴り出した。それぞれが四方八方に銃口を向け、あっという間に駅は敵味方入り乱れて混戦の様相を呈した。甲高い悲鳴、逃げ惑う靴音。ホームを離れるための階段に人々が殺到する。

大統領とフランシスは警護の者に守られ、人ごみの中で何処へ消えてしまった。ロバートは這いつくばり、同じように何が何だか分からないまま姿勢を低くして銃撃を逃れている三人に近付いた。大声と銃声響く混乱の中ではすぐそばまで近寄らないと声も届かなかった。

「大丈夫か!」

「うむ。敵は何処か。」

「警備の兵に紛れ込んでいたんだ、何人もだ。」

「これじゃあ敵味方の区別もつかないわ。」

「人もみんな半狂乱になってるし……」

ロバートはホームの端を見通した。ここから百ヤードは行った駅の外れに補給塔があって、列車はそこで補給を受けている。今はこちらの異常を察知しただろうか。彼はその列車を指さす。

「列車に乗るんだ。すぐに出発できるようにしておいてくれ。」

「あなたはどうするの?」

「すぐに行く。さあ走って!」

混戦状態の中を駆け出す彼らを見送って、ロバートは線路に飛び降りた。銃を抜き、そのままホーム下の石造りの基礎に背中をつける。これでひとまず背後を取られる心配はなく、自分を狙う敵を明確に区別できる。

姿勢を低くしながらホーム下を列車のある方へゆっくり進む。彼らと一緒に行かなかったのには理由があった。三人はそれぞれに負傷していて全速力で走れないのを知っていたから、彼らが列車に辿り着くまでは自分が敵を引き付けるべきだと考えた。敵は最初の銃弾を外した、ただでさえ警備が厳重なワシントン駅、直ちに掃討されてしまう亡霊らは目標を達するために死に物狂いでロバートと彼の鞄を追うはずであり、そのためには他の目標に構っている暇がないはずだ。

敵の一人が逃げた彼を追ってホームの上から狙いを定める。飛び退き、すんでのところで躱す。倒れ込んだ姿勢から反撃の一撃を撃ち込めば、刺客は線路上に転落した。間一髪の身のこなしに息を漏らす。

立ち上がろうとした時、影から現れた敵に跳びかかられた。上に気を遣うあまり、背後から忍び寄る者に気付くのが遅れた。既に右手は押さえつけられ、弾丸は遠くの基礎を虚しく削るばかり。

男がナイフを突き立てようとする。辛うじて左腕で押さえた。こんな時に怪我をした肘が痛み、相手を押し返すだけの力が出せない。喉元一インチで震える刃がロバートの顎を刻む――。

バン。

敵は急に力を失って腕をだらんとさせる。その体を脇へ押しやって、ロバートは上を見上げた。硝煙が上がる拳銃は彼の持つものと同じ――ワトキンスがそれを構えて彼を見下ろしていた。

「ロビン、無事か。」

「ありがとう。」

差し出された手を取り、助け起こされた。後から拾い上げた帽子の汚れを払って被り直す。

「列車に行くのだな。走るぞ。」

二人は走った。ワトキンスはロバートを先に行かせた。屋根もなく寂しいホームの端まで来ると、群集の混乱からはかなり距離が開けた。一方、敵は彼らを追って迫りくる。

「振り返るな!」

ワトキンスは後ろに腕を伸ばして、後追う者に発砲した。走っている中では狙いも定まらない。

機関車は急ぎで補給を終えた。最後部の扉から三人が顔を出して二人の到着を待っている。アンジェラが二人の後を追う敵を狙い撃つ。

ロバートは自分たちが辿り着いてから発車したのでは追いつかれると悟って「発車してくれ!」と怒鳴った。機関士は先頭でそれを聞いていて、彼を信じてブレエキを解放する。シリンダーが駆動音を上げ、列車は加速度をつけた。

銃撃は続く。ロバートの足元数インチのところで地面が吹き飛んだ。補給地点からさらに二十ヤードほど離れた場所でようやく扉の端を掴むことができ、鞄を放り込んでから一息に飛び乗った。すぐさま体を翻して腕をめいっぱいに伸ばし、続くワトキンスの手を掴もうとする。

あと少し、あと少しが届かない。彼はさらに身を乗り出してあわや転落するかまで腕を伸ばし、しっかりと叔父さんの腕を掴んだ。彼の体を引き寄せ、しっかりと抱えたところで仲間に助けられて車両の床に寝転がった。扉を閉め、十分に加速がついた列車に追いつける者はもういなかった。装甲に弾丸が当たる音がする。

司令車に二人分の荒い息がこだまする。ワトキンスは暫くロバートの上にのしかかっていた、やがて寝返りを打って隣に倒れ込んだ。

「お前、随分、脚が、速くなったのだな。」

息切れた声。

「それ、いつの話だよ。僕は、インディアンに、長距離走で勝ったことも、あるんだ。」

「初めて、聞いたぞ。」

「いろいろ、あったんだよ。いずれ話すよ。」

「それは、いい。」

ロバートは漸く息が整ってきた。三人は寝転がった二人の周りで安堵の息を漏らしていたが、リニーがあることに気付いて声を上げた。

「ロバート、その手……」

言われて初めて気付いた、またしても手のひらに血がついている。怪我をした覚えなんてないのだが――。

「――違う!」

彼は跳ね起きて隣を見た。ワトキンスはすぐ横で未だぐったりしている。

この手は――叔父さんの背中に回していたものだ。

「二発ほど、背中にな。」

怖気づいた視線を向ける彼にワトキンスは力なく言葉をこぼした。口元に赤いものが伝う。

「叔父さん!僕を庇ったからだ、ごめんなさい……」

「当然のことをしたまでだ。」

口々に息を呑んだ。

ロバートは彼の首を支える。ちょうどその頃、ジェームズが機関車から息せき切ってとんできて、リニーを呼んだ。

「リニー、すぐに来てくれ、ボイラーの圧力がおかしい、時化そうだ……ロバート、その人は大丈夫か?」

「次の街で止めてくれ!駅員に連絡を取って救急車を……」

「ならん!」

そう叫んでから彼は咳き込んだ。

「もう助からん。吾輩には分かる。」

「でも……!」

「お前の使命を忘れるな。」

「ロバート、どうする?」彼の背中に向かってジェームズは尋ねる。

ここで列車を止めても叔父さんのためにはならないのなら。

「進んでくれ。この列車は何があってもニューヨークまで止めさせはしない。」

「それでよい。」

ワトキンスは目を閉じて頷いた。

ジェームズは機関車へ戻った。リニーはすぐに行くと伝え、今暫し彼の言葉を聞こうとした。

体を横たえたワトキンスの周りに四人が集まる。いつしか彼の背には血溜まりができて、床を伝ってロバートの膝に触れる。

「吾輩の兄夫婦――お前の両親のことを、ずっと話せず終いだったな。過ぎたことを語って思い出させるべきでないと考えていたが、あれは間違いだった。お前の父は昔からやんちゃだが機転の利く男で、面倒見がよく仕事熱心だった。お前の母はお前と同じ色の優しい目をした女性だったが、その目が一等慈愛に満ちるのは他でもない、その腕に我が子を抱いている時だった。二人とも家族を愛していた。――ロビン、生きよ。それが彼らの、吾輩たちの願いだ。」

ワトキンスの目は周りの人物を順番に捉えた。

「君たちは皆勇敢だ。必ずやこの旅を完遂し、合衆国に栄光ある勝利をもたらすことができるだろう。吾輩はそう確信している。」

彼らはワトキンスと目を合わせてしきりに頷いた。

「……ずっと、叔父さんみたいになりたかったんだ。立派で、多くの人に尊敬されるような人に。少しは近付けたかな。」

「お前はとっくにこの吾輩を超えている。ロビン、お前は吾輩の誇りだ。」

力なく掲げられた手を取る。あんなに大きかった叔父さんの手が随分小さくなったようだ。

「吾輩はもうじき終点だ。ロビン……お前には、レイルが見えているか。ニューヨークよりも先、お前だけが進むレイルが。」

「ええ……見えています。」

叔父さんにも同じものが見えていた。お互いが気付けていなかっただけで、きっと、本当はずっと同じ景色を見ていたのかもしれない。

「ロビン、吾輩は吾輩の家族を――お前を、愛していた。」

「僕もだ。ずっと僕を守ってくれてありがとう。」

痛みはない、雪が解けるように身体の感覚が消えていって、眠るように目を閉じるだけ。弱くなっていく鼓動、やがて完全に動きを止めるまで、この世界に生きた証を刻む。

また一人、この列車を降りる者がある。戻ることのない列車は、一度降りた者をもう二度と乗せることはしない。だから、この地平の果てを望むためには降りることなく進み続けるしかない。

ボルチモアは寝静まった街だった。ワシントンでの騒動も知らず、朝になればニューヨークから届くであろう栄光の報せをベッドの中で待っている。

ロバートは慣れた手つきで司令車の電信機を操っていた。永久の眠りについた彼の叔父は寝台に体を横たえている。軍の兵士たちが同乗していた時に比べて随分寂しくなってしまった列車で、ロバートとアンジェラは司令車に、稲熊は二号車に、リニーは機関車についてそれぞれ役目を果たしている。

駅から送られてくる相当くぐもった音声を聞いて、ロバートはほっと胸をなで下ろした。

「進路上に障害物はない。このまま進もう。」

電鍵を叩いて確認の信号を送ると、彼は一度機械から離れた。

「ニューヨークまではあと三時間もかからないだろう。」

「東海岸の街は随分近いのね。」

術通信士の席に着いているアンジェラは機械から手を離した。

「君も大変結構機械の扱いが上達したな。」

術士による機械の制御は湯を沸かすのより格段に難しくて訓練が必要だが、熟練の者は一人で数百マイルの電信線で時化を抑えられたりもする。

「これからも僕の助手をやらないか?」

「嫌よ、機械とぶつぶつ語らっている人なんて。それでも、どうしてもと言うのなら手伝ってあげてもよくてよ。」

そんなお決まりの言い回しにロバートは笑いが堪えきれなかった。アンジェラは一緒になって微笑んで、すぐに彼の目を見つめながら眉が下がった。

「あまり無理しなくてもいいのよ。」

「別に、無理なんか。」

彼女はすぐに返す言葉が浮かばなかった。

「今は立ち止まって振り返る時じゃない。そういうのは全部あとにするんだ。」

「……そうね。」

ロバートは机に向き直った。手元の伝声管を開けて機関車の人員に対して声を掛ける。

「そっちの様子はどうだ。走れるか?」

「少しか時化とるわい。こんな時に限ってただの時化じゃ。お前さん、随分『精霊』に好かれとるんじゃないか、え?」

精霊が何であろうが、悪戯をしてくるなら迷惑だ。厄介な知り合いはこれ以上要らない。

「リニー、あなた、ずっと仕事をしているけど大丈夫?厳しい時は私が代わるわ。」

向こう側から「大丈夫だよ」と健気な声が届く。

「アンジェラは彼の傍にいてあげて。」

「分かったわ。」

「信用ないんだな、僕は。」

彼は肩をすくめる。

「その逆だよ。」

管の朝顔に蓋をして、リニーは額の汗を拭った。冷えた壁に寄りかかって長めの息を吐く。

「あんた、大丈夫か。術を使うのは疲れるんだろ?」

ジェームズが心配そうに覗き込む。それでも「大丈夫」と答えた。

「みんなにはみんなの持ち場がある。私の仕事はこれだから。」

「無理はするなよ。」

「しなきゃやってられないよ。」

運転台についているトーマスは髭面に手を当てた。

「それにしてもひでえ時化じゃ、神サマはわしらを辿り着かせたくないらしいや。」

アカツキはワシントンを出てからというもの、絶えず時化に見舞われており、リニーがいるからどうにかなっているのであって少しでも手を抜くとたちまち手が付けられなくなるのが分かっていた。

「こんな時は出力を下げて速度を落とすのが普通じゃが……それはダメだってな?」

「うん。どうしても日の出に間に合わせなきゃ。」

「仕方ねえや。嬢ちゃん、気合い入れな。ジェームズ!お前も覚悟決めろ、技士先生のご所望じゃ、絶対にこの列車は止めちゃなんねえ。」

「分かってるさ。」

リニーは術機関士の席に着いて目を閉じる。肌がしびれるくらいに感じられるのは高速で走る機関車の「乱れ」。一人の技士によってその存在を封じられてしまうものの、最後の抵抗たる暴れ様だ。それも関係ない、自分が特別な力を持った術士なら、この暴れ馬さえ乗りこなすことができる。霞んだ眼、熱を持った額、鉄でできた運転室の床がふわふわして宙に浮きあがったような感覚もする。本当は誰かに助けを求めたい、だけど自分で自分を奮い立たせなければ。

ふと、自分の腰に携えられたナイフの重みを感じた。酋長の家系に伝わる黒い刃、稲熊だったらこの得物を自在に振るうことができたかもしれないが、自分は違う。そもそもこれは祭祀用の装飾品で――邪を切り払うためのもの。

彼女は目を見開いた。刃を抜き取って顔の前に近付ける。黒曜石……とかいったこの石はいくつもの湾曲面で構成されて、その一つ一つに燃え盛る炉の白い光を映していた。

これが邪を切り払うものならば、今も自らの身体を脅かす悪霊を祓ってはくれないか。道を切り拓いてはくれないか。

――この私に、もう少しだけ頑張る力をくれないか。

その痛みは頭をすっきりと冴えさせて、手足に確かな感覚が戻ってきた。

「ぐっ……」

気が付いたら床に投げ出されていた。「突然に」とか「瞬時に」などと形容する間もなく。

司令車の座席に座って、列車は緩い曲路に差し掛かったところだった。頭の上で轟音が鳴り響いて、今の通り。

どこかの部品が嫌な音を立てている。目を開けると、頭上にはもうすぐ太陽にかき消される星々が気の毒そうに彼を覗き込んでいた。――屋根が無くなった、周りに散らばっているのはその破片か?

起き上がり、手元の帽子を拾って頭に被せてみた。打ち付けた身体は痛むし、手の肌は赤黒くなってひりひりする。頬に涙が伝う感覚がして顔に手をやったところ、顔の前で何かに手が触れて途端に左目が痛んだ。鋭い破片が突き刺さって、左の眼球を潰していた。邪魔くさくて堪えられないのでそれを引き抜くと、とめどなく血が溢れる。

ロバートは霞む視界を頼りに、四つん這いになって手探りで瓦礫をかき分けた。アンジェラは、すぐそばにいた彼女はどこだ。

「う……」

二本足だけになって倒れたテーブルの横で、微かに声がした。彼女はそこでうつ伏せになって横たわっていた。服と、解けたブロンドが瓦礫に汚れている。ロバートは近付いてすぐに助け起こそうとした。

「アンジー、しっかりするんだ。」

「何が起きたの……?」

彼は空を仰ぐ。顎から血が滴った。

「きっと上から爆弾を食らったんだ。こんな状態でも列車が走ってるのは奇跡だ。」

車両の上面はすっかり落ちて、側面にまで破壊が及んでいるが、それでも列車は線路の上を走り続けている。

「頭は金槌で殴られたみたいに痛むし、脚がちっとも言うことを聞かないの。」

上体を彼に支えられながら歯を食いしばって口にした。スカートは汚れ、ブーツまで大きな切り傷がついている。

「動かなくていい、そのままで。」

ロバートは襟に巻いた赤いスカーフを取って怪我をしているアンジェラの二の腕にしっかりと巻いてやった。そうしてやる他に、今は何もできない。彼の顔を見上げてアンジェラは息を呑んだ。

「ロバート、あなたその目……!」

「心配要らないよ。」

左眼を手で覆い、反対の手で腰のホルスターをまさぐって銃を抜き取ると、壁に肩を預けながら立ち上がった。

「機関車のリニーたちは無事だろうか。稲熊の様子も確かめないと。爆撃を受けたということは、敵が乗り込んでくる可能性も……」

銃声、二人はすぐさま前方に首を向けた。続けて金属がぶつかる音もする。見たところ同じように爆破された二号車で、稲熊が何者かと戦っている。

ロバートは震える手で銃を握り直した。

「助けに行かなきゃ。彼もきっと怪我してる。」

「ロビン、気を付けて。」

一度だけ目配せしてから、重たい身体に鞭打って歩き出し、連結扉を開け放った。

刀を抜いている稲熊が通路の向こうに見えた。

「来てはならぬ!」

表示されない場合はこちら担架を抱えた兵士が背後を小走りに通り過ぎる。機関車の方からもトーマスが声を張り上げて人を呼ぶのが聴こえる。ロバートは振り向かない。彼の前にいる何百という観衆と、その奥にいる幾千万ものアメリカ国民の前に、一人で向かい合って立った。

「よくぞここまで来た。」

エジソンはそう告げた。ろくに返事もできないまま、脇腹を押さえて視線だけを送る。

もう一人の男がロバートの前に進み出た。シルクハットに燕尾服、整った髭、昔と変わらないその風貌をロバートはよく覚えている。

「エマソン卿……」

彼は屋根の吹き飛んだ列車を覗き見ながら、やがてロバートに対して問うた。

「ロバート君、何はともあれ、生きていてよかった。それで、私の娘はどこに?」

途端に胸が苦しくなった。この優しい紳士は、ずっとずっと会いたかったはずの娘に、会えない。本当の気持ちを伝えることができない。

「アンジェラは、僕を庇って……冷たいサスケハンナ川に落ちてしまいました。」

「僕は娘さんを守ることができなかった」その言葉は嗚咽と共に込み上がった。卿は決して涙を流さなかった。つい数時間前に彼もまた大切な人を喪ったことを知っていた。

「いいのだ。君が今ここにいることが、彼女にとって一番の望みだったろうから。」

大西洋から昇る朝日がニューヨークの建物群を照らす。ハドソン川の流れはきらきらと、すっかり消え失せた星屑の代わりに煌めいていた。ロバートが最初に見た海は夕日を飲み込んで大地に夜をもたらす海だった。ここに広がるのは太陽が顔を覗かせて世界に一日の始まりを告げる海である。数千マイルのレイルを越えて、彼は合衆国を渡ったのだ。険しい山々を、過酷な荒野を、果てしない平原を越えて、大陸の果てから果てまでを渡ったのだ。

湾に迫る列強の大艦隊は同じ朝日を目にしているだろうか。その光に照らされる、家々の窓や屋根ではためく星条旗を目にしているだろうか。彼らの企みは挫かれた、これがその証だ。

「合衆国技士連盟会長、トーマス・エジソンの名において宣言しよう、ロバート・グレイヒル、君の研究を承認し、技士連盟として名誉ある地位を授ける。」

光栄であると、謝辞を述べたかったが、舌すらも上手く回らなくて、微かに喉を震わせながら哀しい音を鳴らすことしかできなかった。

「それから、君にはもっと相応しい名を与えよう。この世の神秘に向き合い、実験によって心理を解き明かす探究者――そのような者はこう称されるべきだ――『科学者』と。」

「――皆さん、讃えてください、ここにいる合衆国の偉大な科学者、ロバート・グレイヒルを!」

喝采が沸き起こる、どこかで祝砲が放たれる、塔という塔の鐘は破れんばかりに打ち鳴らされて、それぞれが共鳴して更なる響きを生む。

彼の語り口は続く。

「それだけに留まらず、彼はもう一つ大切なことを教えてくれました。それは私たちの精神です、私たちの心をつなぐものです。これから先、いつ如何なる時も私たちは星条旗を掲げ、アメリカの名の下に集うでしょう。この大陸を開拓し始めた日から今日の帝国を築き上げるまで行われてきたその行為が、未来永劫『アメリカという時代』を創り上げていくことでしょう。」

エマソン卿の肩を借りながらやっとの思いで立っていたが、いよいよ意識も薄らいできた。興奮の目を向ける人々の顔がぐるぐる回り出して、次に見た時には真っ白な世界で何も見えなかった。

――果てしなく続く荒野。夢でいっぱいの土地。そこにはどこまでもまっすぐ続く二本の平行線と、等間隔で敷かれた枕木が並ぶ。犬釘はてかてかと頭上の空を映して、ここには僕だけに見えるレイルがある――。

――どこだろう。レイルが見えない。ずっと辿ってきたはずなのに、足元で踏みしめるのは乾いた土ばかり。どこで道を外したんだ、もしかして、それはもう途切れてしまったのか?

ふと気付いて顔を上げた。

「ロビン、何をしていて?」

鳶色の瞳、見とれるようなブロンド。

「主は行くのであろう、この先に。」

黒い軍服、金ボタンと装飾。腰に携えた日本刀。

「一緒に行くよ。」

浅黒い肌とお下げの黒髪。紋様があしらわれたポンチョ。

迷うことなんて何もないじゃないか。レイルは途切れてなんかいない。

彼は頭の帽子に手をやって彼らのもとへ駆け出した。

あれから二週間が経った。

出血多量で倒れて一度は生死の境を彷徨ったそうだが、自分のこととはいえ、全て終わってから聞かされたのでは実感が伴わないし、「はいそうですか」なんて真面目顔で答えるのも奇妙なもので彼は困った。今では腹の傷は殆ど塞がり、数日前からは多少出歩けるようにもなったので、鈍った身体の回復のためにも病院の周りを散策している。

ニューヨーク、合衆国で最大の都市。かつてオランダ人がハドソン川河口のマンハッタンという島にニューアムステルダムと名付けられた入植地を築いた時、この島の運命は決定づけられた。大英帝国の植民地として本国との貿易拠点に設定された街にはあらゆる資源が集積し、合衆国が独立した当時には既に国の中心として栄えていた。この国を訪れる者が最初に目にするのは湾内を行き来する無数の蒸気船であり、経済、文化の中心として栄華を極める高層建物群である。その昔に外敵を退ける城壁を築き、開拓民が慎ましく暮らしていたその場所はウォール街と呼ばれ、合衆国、ひいては世界の金融を牛耳っている。

病院を出て少しか歩くと、一際高い尖塔を持つゴシック様式の教会に辿り着く。巨大な楼鐘を備え、見る者を敬服させる荘厳な教会には多くの市民が日曜礼拝に訪れる。

教会の正面に伸びる道がウォール街。ニューヨーク証券取引所はこのすぐ近くにある。教会が面している道路はブロオドウヱイ、この街の中心街である。その名の通り幅広の道路ではあるが、このごちゃごちゃしたマンハッタンの中では比較的広いというだけで、ワシントンや他の都市の整備された街路に比べたら狭いの一言に尽きる。

ロバートはブロオドウヱイを南に下った。一たび娑婆に姿を表そうものならたちまち囲み取材に遭うかと思ったが、そんなことはなかった。英雄だなんだと持て囃されたのが噓みたいに、無数の知らない顔が行き来するこの街では彼もまたその中の一人に過ぎなかった。

ブロオドウヱイの始点、マンハッタン島の南端にはバッテリーという公園が広がる。湾に面した緑あふれる公園は雑多な都会の中で唯一新鮮な空気を吸える場所である。

湾内を航行する大小多数の船。左手に見える島はガバナーズ要塞、イースト川を挟んで向かいの地区はブルックリンという。右手の小島はエリス島、バッテリー公園もガバナーズ島もエリス島も軍によって砲台場として整備された。

ハドソン川の対岸はニュージャージー州、ジャージーシティ、彼が辿り着いた旅の終着点の駅もここから見える場所にある。そして何より、この景色で一番目を惹くのは正面に浮かぶベドロー島に建設が進む巨大な像である。あれは自由の女神像、合衆国の独立百周年を記念してフランスから友好の証として贈られたもの。高さ百五十フィート、台座も含めると倍の高さにもなる像は、建設用の足場に囲まれて銅色に輝いている。フランスのドラクロワという画家が描いた絵をもとにして、なんでも高名な設計士が計画したらしい。あれほどまでに巨大な像が如何にして造られたのか凡そ見当もつかない。像は来年にも完成を迎える予定だ。これから先、この街を、この国を訪れた者はおしなべて合衆国の自由を象徴するその威光に感じ入るのだろう。

ロバートは遊覧船が発着する桟橋近くの長椅子に腰掛けた。どこからともなく幼子が走ってきて、彼の前で立ち止まる。子供だてらに上等な服を着ている。少年は山高帽の下の顔を不思議そうに覗きこんだ。やがて彼の両親が追いついて、子供の手を繋いで立ち去る。

――驚かせてしまったかな。

左目の視力はもう戻らない。潰れた瞳を見せないがために今はレンズの透き通らない片眼鏡を掛けている。エマソン卿が特別に誂えてくださったものだ。新聞の似顔絵では既に、ロバート・グレイヒルは隻眼の姿で描かれている。やれやれヘンテコな帽子の次は奇天烈な眼鏡かと、外見上の特徴では事欠かない。

彼はその手に軽食を手にしていた。ブロオドウヱイを来る途中に建物一階の軽食屋で買ったものだ。一時は食事も喉を通らないくらいだったのに、今では無性に腹が減ることがある。

包み紙を剥いて現れたのは奇妙なサンドイッチ。丸パンの側面からナイフを入れて半分に割って、そこに牛挽肉のステーキと野菜とを挟んで特製のソースとマヨネーズで味付けされている。パンの頂点には芥子の実がまぶされている。元々この手の挽肉ステーキはドイツ移民が経営するレストランで出されたもので、彼らの故郷ハンブルグから名を取って親しまれているようだが、それを出先で食べられるようサンドイッチにしたのがこの軽食の真相らしい。流行に敏感で奇想天外を好むニューヨーク人には持て囃されそうなものだが、「田舎」カリフォルニア育ちでは慣れないものは慣れない。そもそも口に入りきらない厚さのものをどうやって食せばいいのか。

――みんなだったら何と言うだろうか。

リニーと稲熊は今も入院生活を余儀なくされている。全治まではかなりの時間が必要だという。

リニーにアンジェラのことを話した時、彼女は相当な衝撃を受けて、泣いた。子供のようにわんわん泣いた。アンジェラを姉のように慕っていた彼女のことだから、それも当然だ。それでも最後には涙を流すのをやめてロバートに優しい言葉を掛けてくれた。強い子だ。

稲熊は一命をとりとめたが、大怪我を負ったことで彼の軍人としての出世街道は絶たれてしまったろう。祖国から勲章を授与されることになったのはせめてもの救いだ。当人は軍人を続けても辞めさせられてもどちらでもよいと言っていたが、本心は彼自身しか知らない。

叔父さんは親族が参列できないままに国葬され、今はアーリントンに眠る。シヴィル・ウォーの名将が此度の戦いで斃れたことは国中に悲しみを与えたが、同時に一段と結束を強めることにも繋がった。ブースの言う通り、亡霊は消えない。戦いはこれからも続いていくのだ。

合衆国技士連盟の決定を受けて、各国は数日のうちに態度を一変させ、ロバートの研究を承認した。ここに産業革命の立役者として術士が圧倒的な権威を誇った時代は終わった。これからは機械を動かすのに術士は要らない、術士は人の住む場所でその力を使えなくなる。時化という大きな課題を克服した人類の技術は大きく進歩していくだろう。電気、無線通信、内燃機関、石油化学、航空……あらゆる分野で科学者や発明家たちが次なる時代を創り上げるための研究を始動させている。術士の、人類の明日はどこへ向かうのか。

エマソン卿が雇用した捜索隊は活動を続けている。サスケハンナ川の河口でブースの死体が揚がった。アンジェラは――まだ見つかっていない。日々、発見できずの報が届く度に失望と、僅かな希望が持ち上がる。しかし卿の前で軽々しくそれを口にすることはできない。彼は度々見舞に訪れてくださったが、その優しさがかえって心苦しくもあった。

――いけない、こんな風に塞ぎこんでいては彼女に檄を飛ばされる。

顔を上げた彼の前に、一人の男が立っていた。白の一張羅に蝶ネクタイ、ぼさぼさの髪で、左右に広がった口髭は筆のように太い。この男はいつから目の前にいた?

「食べないんですか。」

ロバートの手にあるものを指さす。滴ったソースが包み紙をすっかり濡らしていた。

「ええ……ああ……何となく、買ってみたんです。」

「奇妙ですか、それは。」

「そうですね。」

「初めのうちは奇妙に見えるものですよ、それがいずれ世界を席巻するものだとしてもね。試してみればよいでしょうそれであなたは真実を知ることができる。」

男のとめどなく滑らかで珍妙な語り口はなぜか聞き入ってしまうところがあった。

真実は香ばしくて後引く美味さがあった。

「あなたグレイヒル技士ですよね。……いや失敬グレイヒル先生でしたね。」

公園で話しかけてきた男は彼がロバートであることを知っている。

「申し遅れましたわたくしマーク・トウヱインといいます。いやあ覚えなくたって構いませんしがない物書きですから……隣いいですか?」

トウヱインは長椅子の彼の隣に腰掛けた。懐からパイプを取り出して火を点けるでもなく咥える。

マーク・トウヱイン、名前くらいは知っている。

「すみません、学術書以外は読まないものですから。」

「構いませんよあんなの大したものじゃありませんからねあなた方が乗り越えたものに比べれば。」

トウヱインは大変に饒舌な男であった。

「叔父上と恋人のことは残念でした。心中お察しします。」

「アンジーは恋人じゃない……もっと大切な人です。」

「これは失敬」と彼は言葉を改めた。

「それで、あなたは僕に何の御用ですか。」

「いや何わたくし物書きと申しましたでしょうその立場で不躾にもお節介を焼こうと声を掛けただけですよ。決して警戒なさらないでください。」

「――事実は小説よりも奇なり、これはわたくしの一家言ですがね、いいですか小説なんてのは可能性の示唆に富んだ作り話に過ぎませんよだが真実は違う、絶対的な現実がそこにあって小説の何倍も複雑で奇妙ですよ。わたくしから申し上げたいのはこういうことです……あなたの冒険を書に著しては如何ですか。」

「微力ながらお手伝いしますよ」、早口でまくし立てた後に彼は付け加える。

ロバートは再び俯いて歯を食いしばった。

「そりゃあ、平和な大陸横断の旅なら随筆にしたかもしれません。」

「そんなものは求めてませんよ。」

「みんなが言うほど僕は英雄じゃないんだ。いつも迷ってばかりだったし、絶えず血みどろの道だった。そして最後は自らの栄光の代わりに大切なものを手放したんだ。……知らないでしょう、彼女はカナヅチなんだ。」

ロバートは隣でパイプを咥える呑気な男に向かった。

「トウヱイン先生、こんなものは楽しい物語じゃありません。」

「それも全部書きなさい。」

トウヱインはパイプを口から外す。

「決して栄光だけでは語れない、悲劇や困難を抱えた旅だったならそれをすべて書けばいいじゃありませんか。全く古典的だとまるで空想だと揶揄されようがそれは真実だ。この目まぐるしく動く世間じゃ何事もすぐに忘れられてしまうからあなたは残さなければならない、それがこの先我々と同じ『アメリカ』という幻想を生きる人々のもとに世界の人々のもとに届けられるために。」

「――綴りなさいあなたの言葉を、描きなさい我々の物語を。」

その瞳がすべてを物語っている。彼は決して話題を攫うために、人々を楽しませるためにそれを求めているのではないことを。

ロバートは頭を抱える。力なく笑みがこぼれてくる。また、大それたことをやらなきゃいけないのか。

「ここだけの話ですけど、僕の論文、あとから山ほど体裁の不備を指摘されたんだ。」

「何も難しいことありはしませんよ。手始めにペンは持てますか?――それで結構。」

この街からまた新しい列車が出発する。

一八八九年、アメリカ合衆国。より高みへ――相も変わらず繫栄し続ける自由の国。

フロリダ州、合衆国の南部に半島として突き出た土地はメキシコ湾と大西洋に面した温暖な気候。その気候から冷涼な北部に暮らす市民にとって保養地として名高い。中でも最大の都市ジャクソンビルにはたくさんの人々が長期休暇を利用して保養に訪れる。市内を流れるセントジョンズ川では優雅な遊覧船の旅を楽しむ者や、市街から東に抜けた大西洋ではどこまでも続く長い長い真珠のような輝きを放つ砂浜が広がり、水着を着た海水浴客で賑わう。

英雄であった技士は今、その土を踏んでいた。

中心街の南国情緒あふれる赤煉瓦の家々は、なるほど確かにこの地域がかつてスペインの植民地であったことを思い出させる。街路樹にヤシの木などを植え、鮮やかな色の庇を掲げて眩しい日差しを遮った下のテラス席では、観光客と思しき洒落ぶった衣装の人々が食事を楽しんでいる。

辺りを観察してみれば、どの建物の屋根にも人の背丈より大きいくらいの鉄塔が立っていることに気が付くだろう。今は誰だってその存在を不思議に思わないが、つい四年前までは世界に一つとしてこんなものはなかった。

かつて、この世界には神秘があった。時と場所を選ばず、突如として、巻き起こる不可思議な神秘に人類は翻弄されてきた。それは今でも確かに存在するのだが、確認することは難しい。鉄道のない田舎まで車で移動して、その先の野山でやっと、運が良ければ観測できるかもしれない。ともかくも、一般の人々がそれを意識することは全く無くなってしまった。

繁華街の途中、一際賑わっているレストランがある。赤色のどぎつい看板が目を惹くその店の名前は事前に調べたのと違いなかった。

彼は隣の商店の店先に立ってそのレストランのテラス席を窺った。三、四人程度の集まりでテーブルに着く観光客たちはコーヒーと軽食を楽しんでいる。店内の様子も探ろうとしたが、外の太陽が眩しくてここからではよく見えない。

ここまで来て何を躊躇っているというのか。入る以外に道はないのに。

入口のゲエトを軽く押して中へ入る。同じように客で賑わう店内。自慢のペイストリイを焼き上げる幸せな薫りで満たされている。

正面のカウンターの外側に立って、一人のウエイターが盆を手にして料理を受け渡していた。入口の看板と同じ赤いエプロンに、後ろで軽くまとめ上げたブロンドが映える。ゲエトが開くのを聞いてウエイターは振り返った。慣れたように客を迎え入れようとして、手が止まる。空になった盆が床に弾んだ。

はじめは何も気にしていなかった客たちも、ウエイターが固まってしまったので心配そうに彼女を覗き込んだ。そして、固まっているのは男も同じだった。

青い瞳が涙で揺らめく。

「アンジー……」

「ロビン、あなた……」

ロバートは駆け寄ってアンジェラを抱きしめる。四年間、待ち焦がれたあの感覚を手に入れる。

次の瞬間、彼は後ろから体を掴まれて無理矢理に引き剥がされていた。窓際のテーブルでカードをしていた老人三人組が彼を壁に引き倒す。

「最近の若いもんは礼儀がなっとらんな。」

「保安官の前で話をするか、わしらと『散歩』に出かけるか、どっちがいい。」

「言っとくが老いぼれてもまだまだ負けてやるつもりはないわい。」

「待ってくれ、話を聞いてくれ。」

「いんや。自慢じゃないがわしらはずっと昔からこの店に通っておる。勝手なことは許さねえよ。」

屈強な老人はロバートを壁に押さえつける。

「わ、悪かった。ウエイターに突然抱きついたのは謝るよ。だけど僕は彼女の親友なんだ。」

「知らねえなあ。こっちはアンジーちゃんがこの街に来てからのことはずっと知ってんのよ。お前なんざ知らねえや。」

「そうだ……だからその前の知り合いなんだよ。僕のこと知らないか?新聞とかで――ほら、この片眼鏡とか。」

自分の顔を指さしてみせる。押さえつける手が少し弱まった。

「……どう?」

「いんや、分からん。」

「歳を取ると新聞の顔もどれも同じにしか見えん。」

「ロバート・グレイヒル!技士改め科学者だよ!四年前に大きな事件があっただろ?」

三人組は一斉に「あー」と声を上げる。

「それで、お前がその……」

「グレイヒル。」

「そう、それだからって何がどうなるんじゃ?」

手を振りほどいてロバートは姿勢を正した。

「その時の僕の仲間、アンジェラ・エマソン。そこにいる君たちの大好きなウエイターがそうなんだ。行方不明だったけど、やっと見つけたんだ。思い出してみろよ、彼女がこの街に来たのは何年前?」

三人組はぽかんと口を開けて後ろに振り返る。一斉に視線を向けられ、アンジェラはこくこく頷く。

「いや、まさか、アンジーちゃんがなあ。」

「グレイヒル技士がこんな間の悪い男のはずはねえや。」

彼女がわざとらしく咳払いした。

「その『間の悪い男』がそうよ。」

そう言い放ってすたすたと前に歩み出て、彼の前まで来ると乱れた襟を正してやった。それからエプロンの内に着た服のポケットから鍵を取り出して彼の手の内に押し込んだ。

「二階の一番奥、私の家。そこで待ってなさい。」

集合住宅の一室、渡された鍵で入った部屋はロバートが昔住んでいた家より狭いくらいの広さ。ベッドとテーブル、台所、整頓されて小綺麗な部屋はエマソン家の令嬢としての彼女を知っていれば凡そ想像もつかないような慎ましい暮らしが見て取れた。

彼女に言われた通りこの部屋で待つ間、悪いとは思いつつも視線は部屋中を物色して回る。壁に向かった机の上にはスペイン語の本、その前の壁には合衆国の全土地図が貼ってある。それから新聞に掲載されるような似顔絵も。醜悪な男だ、頬はこけ、目の下にはくまがあって、包帯を巻いた肩は固定具で留められている。それから、懐かしい帽子……この男はもしかして?

――なんだ、忘れてないじゃないか。

エマソン卿によって続けられた一か月の捜索も虚しく、アンジェラは遂に発見されなかった。卿はロバートに娘のことはもうよいと言った、だがロバートは彼女が生きているという望みを捨て去ることなどできなかった。新聞の尋ね人欄や私立探偵など、あらゆる手を尽くしたが手がかりは得られなかった。自らも仕事で国中を回る傍ら情報収集を続けていたら、気付けば四年も経っていた。いつの時も転機は偶然に訪れるものである、どういうわけかジャクソンビルの観光案内書が手元にあった時、地元の有名店の広告の中に懐かしい顔を見つけたのである。

軽く三十分は待った。それでも来なくて、一時間近くは経ったと思う。窓の外を眺めたり、座る場所をベッドに変えたり、ついにはベッドに倒れ込んで顔を枕に沈めてその匂いを嗅いでいたとき、扉が開く音がして跳ね起きた。

「お待たせ。」

ウエイターの制服のまま部屋に入ってきたアンジェラは盆を抱え、後ろ手で扉を閉めた。

二人はテーブルに向かい合って座る。持ってきた盆にはコーヒーの淹れられたマグが二つと、甘い香りを漂わせる小皿――アップルパイ。

「君が焼いたのか。」

彼女は頷いた。

「お詫び。いろんなことの。」

金茶色の生地と、フィリングは黄金に輝いている。フォークで掬って一口食べれば遥かアリゾナの開拓地での夜を思い出す。「やっぱりこれがいいな」と思わずこぼれた。

久しぶりに顔を合わせると、少しか髪の量が変わっただろうか。それ以外は何も変わらない、あの頃と同じだ。

「何て言おうかずっと考えていたんだ。山ほど言いたいことはあるんだが、その前に、君の言葉を聞こうと思って。」

「そうね。」

マグに口をつけてアンジェラは空白の四年間を語った。

サスケハンナ川に落ちた時、自分自身も死んだものと思ったのだが、目を覚ました時彼女は地元住民の家で介抱されていた。後にロバートらがニューヨークへ辿り着いたことを知った彼女は助けてくれた住民の知り合いを頼ってフロリダはジャクソンビルに渡り、そこで今の職を見つけて街の人々と交流しながら暮らしてきた。行方不明の彼女が捜索を受けていることは知っていたが、親切な恩人は彼女自身の意向に従ってそのことをずっと黙ってきた。ロバートのその後の活躍は聞き及んでいるし、何より家々に立っている鉄塔がそれらすべてを物語っている。

ロバートにとって最大の関心事は、なぜアンジェラは隠居し続けてきたかということだ。

「僕が奇跡的に見つけられなければ、このままずっと知られずに暮らすつもりだったのか。」

「そうかしら。」

「会いたいと思わなかったのか、家の者に。リニーも稲熊も、ずっと悲しんでいたよ、勿論僕もだ。……エマソン卿はこう言っていた、もう一度君に会えたならきちんと向き合って、今度こそ君の望むようにしてあげたいって。本当は生きているのに会えないだなんて、死んでしまうよりずっと寂しいことだ。」

「私はね、ロビン、『もういいかな』って思ったのよ。」

「――あなたは勝った、すべて上手くいった。これから先も栄光の道を歩いていくはず。お父様だって私のことを認めてくださった。二人の空は晴れ渡っている……私と違ってね。今まで散々勝手をやってきて、サクラメントでの私の悪評は変わらない。術の力も失ったら、私はただの威張り散らした傲岸不遜の娘。それを背負いながらあなたたちの傍で生きるくらいなら、思い出の中に消えた方がいいかなって、そう思ったの。」

こんな言い方をすると、自分が元の世界に戻れないのをまるで二人のせいにしたみたいで、それが嫌だから知られずにいたかった。

あと一欠片が残ったパイの小皿にフォークが置かれる。

「そんなこと言ったって、僕が君を愛しているのは変わらないって分かってるだろう。」

「私、術士よ。」

「もうそんなの関係ない。クリーヴランド大統領とフォルサム嬢だって、ホワイトハウスで結婚式を挙げたじゃないか。フォルサム嬢は術士の娘さんで、親子みたいなあの二人が結婚するだなんて驚いた、けどこれからはそういう時代だ。」

「ロビン、あなたいくつ?」

「今年で二十九。君も同じだろう。」

「そうよ私も同じ。……もう少し若い女性を見つけなさい。」

「嫌だ。僕は諦めの悪い男だ、だからこうして生き永らえてる。」

遠くで塔の鐘が鳴る。アンジェラは一度窓の外に顔を向けて、それからゆっくりと視線を戻した。ロバートは目を逸らさず彼女を見つめていた。

「アンジー、君は僕をどう思ってるんだ。」

彼女の唇が震える。遂に立ち上がって、両手をテーブルについた。

「愛してるわよ!誰より、いちばん!四年が何よ、私なんか十四年も、会えるか分からない人のことが忘れられなかったんだから!でも今は無理……私とあなたとじゃ立場が違い過ぎる。あなたは合衆国の英雄で、誰もが見上げる指折りの大富豪。けれども私は、術が使えなくなって術士として虚勢を張ることもできなくなった、ただの性悪な女。これじゃあちっとも釣り合わない!」

……ふと、彼の様子に気付いてアンジェラは眉を顰めた。

「……何よその目は。」

彼の目がどこか泳いでいる。身体の前で両手を組んで、せわしなく指をくるくる回している。

「いやあ、その、君の言葉でちょっと訂正が。」

「何よ。」

「……あれから叔父さんの遺産で時化の制御塔の製造会社を興したんだけど、商売なんてしたことないからさ。その……あっという間にウエスティングハウス氏やロックフェラー氏の会社に市場を奪われちゃって。その上エジソン先生まで制御塔の開発を導くようになって。経営が傾いた頃に経理の男に金を持ち逃げされてさ。それで今は……電気技士の講師をして小銭を稼ぎながら、研究室で実験したり細々した文章を書いてるだけなんだ。」

これにはアンジェラも開いた口が塞がらなかった。やがてその表情はみるみる怒りに変わり、テーブルを叩く。

「馬鹿!天下の『大先生』が聞いて呆れてよ!みんなして『英雄』だなんだって持て囃したくせに、誰もあなたのことなんか分かっちゃいないじゃないの!いい、あなたはそんな狭い所で収まってるような人でなくてよ!……私が力を貸してあげる、私の資産を使って必ず驕った連中にあなたのことを思い出させてやりなさい!」

「君ってそんなに金を持ってるの?」

「実家に帰れば私の口座があるでしょう!?それに商いのことだってお父様に仕込まれてるの!私はサクラメントで一番のエマソン家の娘、アンジェラよ!」

「わ、分かったよ。」

ロバートはすっかり気圧されながらも立ち上がって、テーブルの脇に足をずらす。ゆっくりと両手を伸ばしてアンジェラのエプロンの紐が付いた腰に腕を回す。彼女もそっと彼の首に手を掛けた。

「やっぱり君は最高だね。」

「当たり前でしょう。」

二人は熱い口づけを交わした、マグに残ったコーヒーがすっかり冷めてしまうまで。