サクラメントからの手紙で「そちらに向かう」と便りがあったのはもう二週間以上前になる。何の前触れもなく、あまりに突然のもので些か驚いた。最後にやり取りがあったのは結婚の報告があった時で、かれこれ一年以上はお互いにだんまりが続いていた。

その頃彼はワシントンにいて、陸軍の任務と演習とで奔走していた。時代はまさにシヴィル・ウォーの前夜で、社会全体に暗雲が立ち込め、日々悪い報せが世間を駆け巡る中に国民は不安に寝付けぬ夜を過ごしていた。

長く仕事を空けることは認められない時勢であったが、それでも一日だけ休みを許されてニューヨークの港に彼らを迎えに行った。

パナマ地峡とを連絡する黒い外輪船はハドソン川の河口に集う数多の移民船や貨物船の中では決して目立つようなものではない。だがその存在の大きさは他を圧倒するものである。埠頭にはその日も西部を目指す若者や外国人の家族などがひしめき合っていて、よくも海に落ちる者がいないものだと感心すらした。

入港した船から梯が下ろされると、それを渡って乗客が降りてくる。その手には長い船旅に手放せない必需品を込めた鞄を抱えて。埠頭で待つ家族や仲間の姿を探しては次々に再会を喜ぶ姿が見られる。自分の目当ての人物はなかなか現れないので、一つしかない梯を見逃そうはずもないのに通り過ぎてしまったかと心配になった。けれども乗客がおそらく半数を過ぎよう頃に彼は姿を現した。

「ワトキンス!」

彼の名前を大声で呼んで周りを憚らずに大手を振る男は、彼の兄貴に違いなかった。

「久しぶりだ、お前もすっかり軍服が似合うようになったな。」

そう言う兄貴は以前より太って見えて、髭も濃くなっていた。若い頃の親父に似てきた。

兄貴の隣に女性が立っていた。ワトキンスが視線を向けると、彼女は柔らかく微笑んだ。後ろで緩くまとめたブロンドの、青い瞳が印象的だった。この人が話に聞いた兄貴の結婚相手で、ワトキンスの義姉にあたる人らしかった。

「初めまして。結婚式には出席できず申し訳ない。」

「お会いしたかったわ、ワトキンス。この人にそっくりですのね。」

兄貴は「そんなことないだろ」と不平を漏らした。ワトキンスは右手を差し出してから、彼女が両腕で抱えるものに目を止めた。包み込むように抱きかかえられたそれは植物の蔓で編んだかごで――ゆりかごだった。まさかと思って彼は目を丸くして兄貴を見た。すると彼はニヤリと笑って手のひらで指し示す。

「紹介するよ、僕たちの『家族』だ。」

ワトキンスはかごを覗き込んだ。いっぱいに敷き詰められた白い布団の中央に、玉のような赤子が一人寝転がっていた。彼は長い船旅を終えて漸くお目覚めになって、青い瞳をぱっちりと見開いた、ワトキンスはそれと目が合った。

「ロバートだ、お前の甥っ子だよ。」

――それが吾輩とロビンとの最初の出会いだった。

頼まれて用意してあった宿に向かう車の道すがらで彼らは種明かしをした。

「急な事でごめんなさいね、でもこの人が内緒にして驚かせようって言うから。」

義姉さんは笑いながら隣に座る兄貴の肩を叩いた。

「親父やお袋より先にお前に会わせようって決めてたんだ。そしたら予想以上の反応で嬉しい限りだ。」

二人は顔を見合わせて笑った。兄貴と結ばれるなんて義姉さんは物好きな人だろうと思っていたが、やはり彼と気が合いそうな性格なのだと分かった。息子は母親の腕に抱かれてガタガタ揺れる車内でぽかんとしていた。

「ここまで来るのは大変だったろう。」

「まあな、妻の肥立ちがよくなったからこっちに渡ることにしたんだ。」

聞けばロビンは生まれて一年も経っていなかった。それくらいの幼子を連れて旅をするというのは大変なことだが、それでも新しい家族を一刻も早く見せたいと思ったのだろう。急にこちらへ来ると便りを寄越したのも頷ける。

「何だってそんなに早く来ることもなかったのに。せめて世の中がもう少し落ち着いてからでも……」

「こういう時だからこそ、行動は早い方がいい。それに、息子に広い合衆国を見せてやらないとな。」

「そういうのはもう少し大きくなってから言うことじゃないか。」

「この人、気が早いから。」

兄貴はにこにこしていたが、すぐに表情を戻した。

「……お前の方こそどうなんだ?サクラメントは大したことないが、こっちは……かなりきな臭くなっているそうじゃないか。」

ワトキンスは腕組みをして後ろにもたれかかった。

「大方は新聞に報じられる通りだ。労働者の座り込みが激しくなっている。ニューヨークでも時々そういったことが起こる。」

「大変なのね。」

「合衆国軍はどうしているんだ?」

「仕事だから詳しいことは言えないが、必要があれば作戦行動に出ることもあるだろう。何にせよ、我々はリンカーン大統領を信じている。」

「合衆国がよもや国内に敵を抱えるなんてな。」

「ウエストポイントにいた頃の俺なら信じなかったがな。」

二人して重苦しい雰囲気になったのを変えようと義姉さんは声を上げた。

「うちの人から聞いたわ、立派な軍人さんなんですってね。」

「それほどのものでもないが。」

「そんなことないって、みんなを守って戦うんでしょう。自慢の弟だって、人に言い聞かせているのよ。」

「兄貴が?」

ワトキンスは彼の顔を見た。

「『寝小便小僧』にしては、な。」

「あれは兄貴がやったんだろ。」

「お前、寝ぼけてて覚えてないんだよ。」

「罪を擦り付けたくせに。」

「やめなさい!」

青い目を鋭くして叱りつける義姉さんはどこかお袋に似ているような気がした。

宿の部屋に着くと夫婦はやっと長旅から解放された風で安堵していた。ワトキンスがいる手前平然と振る舞っているが、実際は今すぐにベッドに体を放りたいくらいであった。

ベッドの縁に腰掛けて、義姉さんはロビンをあやした。それで彼は再びはっきりと甥の顔を眺めた。頭の毛は薄くて、白い手足は丸く、頬はリンゴのように紅潮している。宝石のような瞳が母親と見つめ合って、表情が微笑みに変わる。義姉さんは彼にワトキンスの方を向かせて、「ロビン、あなたの叔父さんだよ」と声をかけた。

「この子には、叔父さんのような強い人になってほしいわ。」

思いがけず、彼女がそのようなことを言うのでワトキンスは何も答えられなかった。

「これからこの国はどんどん発展する、その流れの中で、この子にも自分の道を進んでほしい。」

その赤子には言葉の意味が分かってはいないだろう、それでも、母親の願いはその手を通じて伝わっているはずだ。

不意に兄貴が彼に問いかけた。

「お前は結婚しないのか?」

結婚、その言葉には思わず躊躇うものがあった。

「いくつか見合いの話は上がったが、縁が無かった。」

「そうか」と兄貴は答える。縁が無かったというのは婉曲的で、実際は全て断っていた。家庭を持つことへの希望が無かったし、家を外し、やがては路傍に伏す軍人にそれは必要ないと思っていた。

「いいものよ、家族は。」

義姉さんは顔を上げた。

「お前は粗野で女心も分からないから敬遠されたんじゃないか?」

「なんて言い方するの!」

義姉さんは彼の肩を持ったが、兄貴の言い分も一理あったかもしれない。

「いずれにせよ、いつかは……」

その言葉が口を突いて出た。まんざらでもなかった。兄夫婦の姿を見ていたら、どこか憧れのような、尊敬のような、そんな感情が湧いてきたのだから。「それがいいわ」と義姉さんも笑った。

やがてロビンはぐずりだした。義姉さんはしばらくあやしていたが、きっとお腹が空いたのだろうと言って乳を飲ませた。抱きかかえられて乳房を顔の前に差し出されると、先ほどまで泣いていたのもどこへやら、ぱっと静かになって夢中で吸い付いた。

幸せがそこにあった。カリフォルニアの開拓者たちが掘り出した宝よりも美しい、黄金の風景は確かにそこにあったと思う。

ワトキンスは彼女が乳を与えているのを見ているのがどうにも気恥ずかしくなって、兄貴に向かって言った。

「明日には仕事に戻るから、用事があれば今のうちに頼む。」

「そうか、お前は忙しいんだな。親父とお袋には僕から伝えておく。」

そんなことを言いながら柄にもなく残念そうな顔をするのでワトキンスは狼狽えた。

「わざわざ出迎えてくれてありがとうな。いろいろ大変な時期だろうが、お前ならうまくやれるだろう。」

「兄貴こそ、家族を大切にな。」

黙って頷いて、「僕は僕の家族を愛してる。」と言った。それから妻の隣に座って、満腹になってご満悦の息子に指を触れた。

「なあ、ワトキンス……」

「ん。」

「もし僕たちに何かあった時は――ロビンのこと、頼めるか。」

ワトキンスは固まった。

勿論答えは決まっている、その赤子は自分にとって甥であるから。分からないのは、なぜ兄貴がそんなことを言い出すのかだった。合衆国に忠誠を誓って戦いに身を投じ、明日をも知れぬ軍人と、文民で血気盛んな一家の長、どちらが先に死のうなど、誰の目にも明らかではないか。

きっと彼は可能性の話をしているのだ。家族ができれば、万が一に自分がただならなくなった時のことを考えてしまうのだろう。その時はそうやって自分で自分に納得をつけた。

――その「もしも」が、本当に起きるなんて。

兄夫婦が亡くなったと一報を受けた時、ワトキンスは完全に信じてはいなかった。だがそれは虚報ではなかった、それも、まだ言葉もろくに喋れないような幼い息子を遺して。

彼らは忘れ形見を残してこの世を去るにはあまりに若すぎた。ロバートが気の毒で仕方がなかった。合衆国にいる親戚は叔父のワトキンスと年老いた祖父母のみであり、叔父が後見人に選ばれるのは必然であったし、実際彼はそのように申し出た。その頃はシヴィル・ウォーの最中であって彼は戦争遂行という大役を抜けることができなかったが、終わりの見えない争いに漸く終結の兆しが見えてきた折で、ワトキンスもまた発展目覚ましい西海岸の管区に移される話がにわかに持ち上がっていた。そこで一足早くサクラメントに邸宅を構え、使用人を雇って幼いロバートを住まわせたのである。サクラメントは彼の故郷であり、亡き両親との思い出が残る地で暮らすのが彼にとってもよいと考えた。

ワトキンスが甥に再会すること叶ったのは戦火が殆ど消えつつある終戦の前の年、冬のことである。カリフォルニアに渡った彼はロバートと再び相まみえた。彼は四歳であった。両親を喪った日のことなど覚えていようもなかったが、それでも自分がもう二度と彼らに会えないことを肌で分かっていて、自分は目の前の男に匿われて今でも生きていられるのだと幼心に理解していた。

全くの初対面に等しい甥にどう声をかけてよいものか困った。これで自分が義姉さんのように人当たりの良さそうな女性だったら不都合も無かろうが、軍服のいかつい男が入ってきたのでは彼もすっかり小さくなってしまった。仕方がないので二、三言葉を交わした後は世話を使用人に任せてそそくさと退散した。

翌年、シヴィル・ウォーの終結と共に彼の異動が正式に決まって、ワトキンスとロバートの奇妙な共同生活が始まった。

ロバートは大人しい少年だった。自分から話しかけてくることは殆どなくて、いつもおどおどしたように構えている。無理もない、逆の立場であればワトキンスもそうしただろう。彼は叔父に対してのみならず、使用人や教育係に対してもどこか顔色を窺うようなところがあった。彼は聡い子だ、目の前の男の機嫌を損ねてこの家を追い出されたのでは、今度こそ自分に生きる場所はなくなると直感していたから、そうならないように必死に振る舞っていたのかもしれない。いずれにせよ、気の毒なことであるがワトキンスの側からはしてやれることがなかった。

初等学校に通えば級友に囲まれ性格も変わるかと思ったが、必ずしもそのようなことはなかった。教師からは勉強はできるが常に物静かな子だと聞いた。同級生と上手く打ち解けられていないのにも理由の一端は想像がついた。シヴィル・ウォー戦中からワトキンスは戦功を度々大々的に報じられ、「名将」として称えられた、これはリンカーン大統領の報道戦略でもあった。戦後にはその印象はすっかり定着し、それどころか虚実入り混じって逸話が言い伝えられるようになって、名声は不動のものになっていた。それは子供でも知っていることだった。「グレイヒル将軍の甥」と知られて彼は学級内で浮いた扱いをされていたのだろう。結局はこれも自分が原因だった。

兄貴と義姉さんの言葉が思い出された。せめて、彼に叔母が――愛を注いでくれる者がいれば明朗な性格に育ったかもしれない。自分が男やもめに意地を張っていなければ……。今更結婚しようが、その相手が血の繋がらぬ甥に無償の愛を与えてくれる保証はない。

ロバートはそんな様子だったから、川でエマソン家のご令嬢を助けたと聞いた時は耳を疑った。エマソンといえばサクラメントで知らぬ者はいない術士の資産家である。この縁で当主であるエマソン卿とも知り合うことができた。ロバートも幼いながらに勇敢な心を持っているものだと感心した。そして何より驚いたのは、卿の邸宅に招かれた時の彼の振る舞いである。彼は卿の書斎に強烈な興味を惹かれた、ただでさえ人前で積極的に行動しない彼なのに、である。その様子が卿にいたく気に入られて、彼がニュージャージーの名門に進学する費用を援助すると提案された。それならばワトキンスの給金でも問題なかったのだが、結局は厚意を受け取ることにした。

このことに関して、ワトキンスは深く安堵した。甥が何かに興味を持ち、志高くその道に進むと決意したことで、漸く彼の人生が拓けた気がした。あのままグレイヒル邸で人形のように成長してしまっては、彼の両親に合わせる顔がない。ロバートは大陸横断鉄道で東海岸へ渡った。それからは月に一度ほどワトキンスと、それから卿とも文通を行っていたようである。今日は何を教わったとか、講師の誰に会ったとか、学問の用語はさっぱり分からなかったがとにかく日々が充実しているであろうことは分かった。

ロバートが中等学校の最終学年に上がって、彼から一つの提案が届いた。ニューヨークのウエストポイント陸軍士官学校に進学したいというものだった。そこはかのトーマス・ジェファーソンによって創立された士官学校の名門で、ワトキンスもかつて軍人を志して士官になるための教育を受けた学校である。彼が綴った通り、そこでなら学問の勉強と軍人になることとを両立できる。

一軍人として、甥の決意は喜ばしかった。頭の良い彼ならきっと知将になれる、そう確信した。実際に士官学校の合格通知を受け取った時は自分のことのように喜んだ。

それが大きな間違いだった。

最初は手紙の頻度が少なくなったことからだ。中等学校の頃は遅くとも二か月に一通は届いていた筆まめなロバートが、半年かそこいらに一通しか便りを寄越さなくなった。その程度ならば生活が変わって忙しいのだと納得した。ところがクリスマスにもサクラメントに帰ってこなくなると、これは不審であった。いくら実家の居心地が悪いとはいえ、休暇の帰省を欠かすような彼ではなかった。

「退学した」と連絡がきたのは、入学から一年と半年経たない冬のことである。

久しぶりに会ったロバートは憔悴しきっていた。ワトキンスとは決して目を合わせようとせず、俯きがちで、青黒く染まった頬を見えにくいように少し首を傾けたままの姿勢で言葉少なだった。ワトキンスははっとした。

元々、陸軍士官学校に「しごき」の風習が根強いのは否めない。それは彼の時代にもあって、へまをした者に理不尽な罰が課されることがあった。しかし「グレイヒル」に対するそれは度を超していた。「名将」の甥で、彼を後見人に持つ「二世」であるロバートは教官も上級生も特別に目を向けていた。彼らは念入りにしごきを加え、それはワトキンスが受けたものには到底比べようもなかっただろう。彼はそれに耐えるしかなかった。

自分のせいで謂れのない執拗な暴力を振るわれたことに、憎悪をぶつけてくれればむしろ気が晴れた。だが彼は叔父を恨んでなどいなかった。優しい彼は自分が志半ばで折れたことで「名将」の顔に泥を塗ったことをひたすらに悔いていた。身体中に刻まれた生傷の上に、一生癒えない心の傷まで負わせてしまった、それはすべて自分のせいだ。ワトキンスは漸く理解した、この子は吾輩の息子ではない、兄貴と義姉さんの子だ。

思えば彼が陸軍士官学校への進学を希望したのも、育てられた叔父へ孝行せねばならぬと義理を感じていたからだろう。「吾輩の後を追う必要はない」と、どうして一度でも伝えることができなかったのだろうか。

失意のままに邸を後にするロバートを止めることはできなかった。彼はその後サクラメントに電信技士の仕事を得て細々と働き始めた。士官学校になど行っていなければ、有名な大学で偉大な師の下についていたであろう男がである。同じ街に住んでいながら疎遠になり、精々何かあれば便りを送るくらいが二人の関係になった。

これまで二度、三度ならず自分のせいで甥を苦しめてきたが、その上にまたしても過ちを犯すとは本当に情けない話だった。

ワトキンスがウエスティングハウス氏と知り合ったのは西海岸での彼の事業を通じてのことである。全米で開発が進む電気事業については合衆国軍も戦略的に注目しており、彼とは価値観を共有していた。実業家であり技士としても名高い氏であるから、ともすればロバートを見留めてくださるかもしれない――そう思い立つべきではなかった。

ワトキンスからの紹介となれば、彼に断るという選択肢はなかったのだろう。断れば名声を傷つけることになると、彼はまた気遣ったのだ。最初にこなせる仕事かどうかを懇ろに尋ねておくべきだった。止める機会は他にもあったはずだ、「研究のためにアリゾナに行く」と聞いた時に、無理を言ってでも仕事を中断させるべきだった。最後の最後まで甥を助けることができずに、かろうじて非難を逃れる手段だけを与えた。

共にいるだけで彼を傷つけてしまうのなら、自分は彼から離れよう。もう二度と「名将の甥」の肩書を背負うことも、世間に顔を出すこともしなくて良いから、この広い国のどこかで平穏に暮らしてほしい――。

――そう思っていたのに。

その日、全国の新聞を同じ言葉が飾った。「僕は決して諦めない」、それは会見で確かに彼が発した言葉らしかった。事前に用意した内容をすべて覆すその発言は、ロバートの確かな精神だったのだ。それが実感を伴って感じられるうちに、ワトキンスにはある一つの疑問がふつふつと沸き起こった。

――自分は果たしてロビンと向き合っていただろうか。

例の研究に対する彼自身の思いも、叔父に対する思いも、もっとずっと昔――自分が彼を引き取った時も。内気な性格だと決めつけて、彼は自分と顔を合わせたくないだろうと思い込んで、遠くへ、遠くへ、遠くへ、彼を追いやって見えないふりをしていたのは自分の方こそではないか。その青い瞳の奥に、確かに燃え上がるような熱情を秘めていたというのに。

これは、吾輩が向き合うことを拒み続けたロビンの真なる精神に違いない。

世間は彼に厳しい言葉を浴びせかけている。宣言破りの「黒」技士だとか、術士を抹殺しようとしているとか、シヴィル・ウォーの再燃だとか、何も知らずに彼を謗る者を吾輩は許さない。ロバート・グレイヒルは吾輩の家族だ。今度こそ家族を救い、そして次に会った時には本心で向き合おう。……だが天はそれすらも許さなかった。

ロバートの家が火災で全焼したと報道があった。夜の街に銃声が響き、警察は事件性を疑っている。

実際、現時点でも彼の生死は定かではない。ネバダで目撃情報もあるし、誰かと一緒だとも言う。鉄道沿いに東に向かうように事件が発生している。これが彼の足取りなのか。ワトキンスはこの数日、彼のこと以外は何も手につかなかった。頼むから、生きていてほしい。

ブジ ナカマ トモニ アリテ オッテヲ ノガル

ワシントンの陸軍省に届けられた電報、送り元はソルトレイクシティの電信局、送り主は、ロバート・グレイヒル。

たったこれだけの文章、ワトキンスは感涙に咽び泣いた。ロビンは生きている!

喜びと同時に、彼が追われていることも明らかになった。甥を守らなければならない、何をもってしても。今度こそ約束を果たすのだ、彼を一番愛した二人と交わした約束を。

彼はついに立ち上がった。

ワシントン――コロンビア特別区は、アメリカ合衆国の首府である。いずれの州にも属さない連邦直轄地であって、この国の政治の中心である。合衆国の父、ジョージ・ワシントンはポトマック川沿いの湿気た低湿地に新しい国の首都を建設することを決定した。偉大な大統領の名を冠したワシントン記念塔は前年完成されたが、そこを起点に東西に緑地が伸びていて、東側にあるのが立法、司法の最高機関たる合衆国議会議事堂と合衆国最高裁判所。そして記念塔の北側にあるのが行政の中枢、「ホワイトハウス」と呼ばれる大統領公邸。大英帝国との戦争によって焼け落ちた公邸を再建するにあたって、焼け残った旧公邸の壁を白く塗り直して再利用したことからその通称ともなる白銀の建築が完成した。ホワイトハウスでは国民によって選ばれた大統領が居住し、その執務を行う。まさに合衆国の「顔」である。

ワトキンスはこの日、午前からホワイトハウスを訪れていた。普段は陸軍省にのみ出入りする彼がここを訪ねるのはあり得ないことであるが、これは自分から掛け合ったものだった。目的は勿論一つ、この「家」に住む男に相まみえることである。

入口の前で少し待たされてから、やがて中に通された。なるほど、行政機関にしては随分住宅のような設えをしていて、ここが彼にとっての家なのだと分かる。

大統領執務室は中央棟の二階に構えられる。ワトキンスは室の前に立つと、まもなく側近によって扉が開かれた。

南北に長軸を持つ楕円の部屋、南に三枚の大きな窓があって、残りの三方は扉が一つずつ。いくつかの本棚と椅子が部屋の隅にあり、一か所に暖炉がある。幾何学模様で飾られた壁紙とタイルの床を見ながらまっすぐに視線を奥へ伸ばすと、一つのデスクがある。そこには太陽を背にして一人の大柄な、軍人のワトキンスにも劣らないほどの大男がこちらを見据えていた。

「失礼します。」

男は黙って頷いた。ワトキンスが前へ進み出ると、彼はすっくと立ち上がった。

「お初にお目にかかります、クリーヴランド大統領。小生の名はワトキンス・グレイヒルであります。」

「や、噂はかねがね、グレイヒル大佐。」

グロヴァー・クリーヴランド――第二十二代アメリカ合衆国大統領。ニュージャージー州に生まれ法律を学んだ弁護士はバッファロー市長とニューヨーク州知事を歴任し、今年、長く続いた共和党政権を破ってこの国の大統領に就任した。

ワトキンスはクリーヴランドと握手を交わした。その手の大きいこと、リンゴなどすっぽり収まってしまいそうなほどだった。

「お忙しい中突然の連絡を差し上げたことをお詫び申し上げます。」

「構わないよ。私も話を聞きたいと思っていたところだ。将軍と顔を合わせたのはシヴィル・ウォーの終戦記念式典以来だろうか、もっともこうして言葉を交わすのは初めてだね。」

「光栄です。」

クリーヴランドは椅子に掛けて斜め上に部屋を見上げた。

「どうかな、リンカーン大統領の頃とはここも変わったろうね。」

「ええ、そうですね。」

「そこいらの設えも、この机も私の物に変えてしまった。良い仕事をするには仕事道具に妥協は許されないものだ。」

確かに、かつてのリンカーン大統領の机はこのように特別大きく、側面に繊細な彫刻が入ったようなものではなかった。

「私にはね、将軍、大統領として絶対の信念がある――誠実だ。私は正義と真実を愛し、嘘と不正を憎む、それはこの国の誰よりもだ。それにつけて、一つはっきりさせておきたいことがあってね。リンカーン大統領と共に付き従って戦ったあなたのことだから、民主党の私は嫌いかね。……なに、答えようによって何かしてやろうというつもりはない、ただ誠実に答えればそれでよい。」

「軍人は指揮官に従うが常。偉大な指導者にこそ従うものです。時の大統領が彼でなく別な者であったら、その男の命を受けたまででしょう。その上で、小生は上司を好きとか嫌いだとかで判断はしかねます。」

「そうかね。」

「つまらないことを訊いたね」とクリーヴランドはその話題を片付けて本題に取り掛かった。

「それでそちらからの話というのは、報告かね、提案かね。」

「敢えて言うなら請願と呼びましょうか、大統領閣下への。話は無論、我が甥についてであります。」

「うん、続けなさい。」

「彼に対する小生の立場は今朝の報道にある通りであります。」

「うん、あれは間違いのないことなんだね。しかしなぜ周囲に伝えることもなく突然の発表に至ったのかね。」

「それは当人の目に入るようにです。」

「ふむ。」

クリーヴランドは机に向かっていた体勢を変えて腕を組んだ。

「昨日、甥と思しき者から速達電報が陸軍省に届きました。それによれば、彼はその時点で同行者と共にソルトレイクシティにいたようです。さらには、彼が追手を逃れているとも書かれていました。これはサクラメントでの火災、銃撃事件、日毎に起きている鉄道沿線での事件と関連が疑われます。つまり、甥は何らかの理由で追われ、危険な状況にあると判断できます。その「何らかの理由」にはおそらく、世間で物議を醸している彼の研究が関係しているでしょう。……結論を端的に申し上げます。合衆国政府は国家安全保障上の事由からロバート・グレイヒルを保護すべきであり、大統領令を発動していただきたく存じます。」

クリーヴランドは目を瞑って石のように固く動かなかった。ワトキンスは電信柱のように直立していた。重苦しい空気が体にまとわりついて呼吸をも阻害するようで、彼はそれを辛抱していた。

クリーヴランドは目を開いて顔を上げた。

「証拠はあるのかね、ないのかね。」

「ありません。断片的な情報を繋ぎ合わせた推測です。」

「将軍、あなたは自身の推測をもとにアメリカ大統領に命令を出すことを『請願』したのだね。」

「はい。」

「さらなる情報収集に努めるとか、精査するとか、確実性を上げる努力をしなかったのだね。」

「事実であれば早急な対応が求められる故、確認を待たずに参りました。」

「すると私にはね、あなたが甥っ子を助けてくれと頼むために、大統領の前に立っているように見える。どうなのかね。」

ワトキンスは拳を握りしめた。

「その通りです。我が甥は命を追われる謂れなどございません、お力をお貸しください。……仮に、誰からも、如何なる協力が得られなかったとしても、小生は甥を救うために決起する所存です。そのためには「名将」の肩書も軍人の職も最早必要ございません。」

肩を震わせながら言い切る。クリーヴランドはまたも黙り込んでいて、ワトキンスが部屋を後にしようかと頭をよぎった時、不意に大統領は髭の下の口角を上げて彼を見上げた。

「どうか早まらないでくれ、シヴィル・ウォーの名将を離反させたでは方々に示しがつかない。まずは私の見解を話そう。」

ワトキンスは大変驚いて答えを強く促したくなるのを堪えた。「聞いてくれ」とクリーヴランドは語り始めた。

「君の甥、ロバート・グレイヒルに関する一連の騒動については外交問題に関わるので早くから政府機関が情報収集を進めていた。そして数日前に彼を取り巻く状況は一変した。実際のところ、将軍の予想は大方正しいといってよいだろうね。彼の自宅が火災に遭った夜に、彼は襲撃を逃れてエマソンという術士資産家の邸宅に避難した。それからはその家のお嬢さん、アンジェラ・エマソンと日本の軍人岡田稲熊、リニーというインディアンの少女と共に鉄道で東に向かっている。その道中で数度の戦闘を繰り広げながら。電報も本人が送ったことを確認済みだ。将軍、あなたの言う通り確かに甥は危険のただ中にある。」

「やはり……、敵は何でしょう。」

「不明だ。複数の犯罪組織に実行を依頼しているらしく、首魁は見えない。ただし、目的を探ることはできようね。鍵になってくるのは勿論彼の研究だ、実際に彼は今も自身の研究成果のすべてを肌身離さず持ち歩いている。だとすれば彼を襲う武装組織の目的はそれを手に入れることか、もしくは抹殺すること、そう考えるのが自然ではないかね。例の研究は合衆国社会の混乱を招くのみならず、諸外国が懸念を示し、名指しで非難すらしている。聞き及ぶ『術と時化を封じる』ことが本当ならば、社会に与える影響はあまりに大きい。いずれにせよ、我々はその全貌を知らない。将軍は本人から聞いたかね。」

「いえ、ですが『報道は事実だ』と言っておりました。」

「そうか、そうなのか。」

クリーヴランドは丸い顎をさすった。

「大統領、やはり彼の存在は戦略的に重要です。改めて保護するように命令を発してください。」

「待ちなさい、まだ私の見解を話していないだろう。ロバート・グレイヒルを保護するということは、彼の研究をも保護するということだ。研究の破棄は彼自身の意思によってのみ決定されるもので、合衆国政府は彼の内心を強制することなどできないからだ。しかしそれを行えば大きな反発を招くであろう。国内の術士を中心にヴィエナ宣言を遵守する技士や、教会の宗派などが。社会の混乱が引き起こす大きな悲しみを我々は知っているね。シヴィル・ウォーは二度と起こしてはならないよ。それだけではない、この件について諸外国から既に多数の通知を合衆国は受け取っている。あなたの甥の研究を保護すれば、それらの国から非難を受ける。それが行き着く先は、軍人であるあなたなら分かるね。列強のすべてを相手取って戦う戦力など合衆国は持ち合わせていない。それが重要なものであるとはいえ、一人の若者を救うために国民のすべてを危険に晒すわけにはいかない。――と、普通の政治家は考えるだろうね。」

語りながら、クリーヴランドの目の色が変わっていった。

「私は大統領だ。国民の生命と財産を守るのが使命だ。それならば、一人の若者もまた、星条旗の下に集うこの国の民に違いない。何度でも言おう、私は正義を愛する大統領だ。悪の試みによって合衆国の若き魂が失われるのをむざむざ見逃すつもりもない。」

「――公聴会を開こう。」

大統領は言った。

「これは合衆国の命運を左右する大きな決断だ。広く意見を聴かずして、どうして決定が下せようか。政府と議会に、各界を代表する実業家と術士とを召喚して私の最終的な判断を決めたいと思う。どうかね。」

ワトキンスは渋った。大統領がこれほどまでにロバートの救済を考えていることは何よりも心強い、まさしく正義の士であった。そしてその判断も合理的である。ロバートと合衆国とを天秤にかけるのなら、国民にだって意見する権利がある。だが一分一秒が惜しいこの時に、会議の席を設けることが如何に厳しいことか。その間にもロバートは命を落とすかもしれないのに。クリーヴランドはそんな彼を見やって優しく声をかけた。

「辛いがこれも試練だよ。この国は幾度となく試練に見舞われてきた。同胞に仇なす敵や危険が待ち受ける大地。万里の波濤を乗り越えても、新天地にあるのは試練ばかりだった。だがそれを乗り越えてきたのが我々の歴史だ。今再び試練の時が訪れている。そして国を背負って立つならば、彼もまた苦境を堪え忍ばなければならない。それができて初めて、一国が全身全霊を懸けて救うべき男になるのではないかね。」

「……その通りです、大統領。」

「さあ、公聴会を開く大統領令を出そう。時間がないぞ、列車を出せ、明後日の朝までに皆をワシントンに集めるんだ。」

突然の号令にワシントンが右へ左への大騒ぎの間、ワトキンスは鉄道を利用して次なる訪問地へ向かっていた。

ニューヨーク近郊にはハドソン川を挟んで郊外住宅地が広がっている。いずれも高所得者による住宅で、個々が広い前庭を持つ宅地を進んでいくには車が欠かせない。ワトキンスを乗せた車は一軒の住宅を目の前にして歩みを止めた。英国風の自然庭園には大小の垣根が不規則に植えられており、その間々に立つ低木は赤い花を咲かせている。石畳の道の突き当りに玄関があり、出窓を備えた日当たりのよい部屋が左右に見える。

ワトキンスは呼び鈴を鳴らして扉の前に立ち尽くした。しばらくして扉が開き、燕尾服の紳士が彼を出迎えた。

「グレイヒル将軍、お久しゅう。まさかこちらでお会いできるとは思いませんでした。」

「同感です。幸か不幸か、二人揃って東海岸にいるとは――エマソン卿。」

卿はワトキンスを迎え入れた。入って右側の室に招き、太陽降り注ぐ庭が見渡せる応接間に座らせた。

使用人が茶を出すのも待たず、ワトキンスは出し抜けに本題を切り出した。仰々しい社交辞令は不要、彼はそう考えていた。

「電報は届きましたか。この半日でかつてない早さで報せが回っておりますが。内容は勿論、我が甥、ロバート・グレイヒルへの対応についての公聴会です。」

「懐かしい名ですな、それを聞くのは何年ぶりか。質問の答えは『はい』です。」

「出席なされますか。であれば小生と共にワシントンへ戻りましょう。」

二人の前に茶が出される。卿は小皿ごとそれを手に取って、口の辺りに近付けた。

「そうする他ありますまい。」

目を閉じてカップを口につける。ワトキンスはそれを見て自分も目の前に出されたものを一口飲んだ。

「小生は午前に大統領と面会しました。その際に、彼らの現況についていくらか聞き及んでおります。卿はどれほど知っておられるのですか……貴公のご令嬢について。」

「その前に尋ねてもよろしいですか。将軍、あなたの本件に対する態度は今朝の新聞で表明された通り、それでよろしいですか。」

「間違いありません。小生は甥を全面的に支持します。研究の内容については、精査する余地があると考える。」

「そうですか」と卿はそっけなく答えた。それから、

「私にはあやつが分からない。」

と呟いた。

「サクラメントで銃撃があった日の行動については使用人と警察とを通じて知り得ている。夜中にロバート君は銃撃する追手を逃れて我が邸に逃げ込んだ。招いたのは我が娘のようだ。それ以前の昼間、あやつは警察署長に直通電話を繋いで火災があった通りの夜間巡回を大幅増員するように強く求めている。実際、それがいくらか功を奏したようだが……娘は昼間の内から何かを察知していたようだ。」

「現在の状況は?」

「使用人は数日前に彼らが邸宅を出たと。ただし目的地は意地でも答えぬ、娘がそう指示したらしい、ふざけたことを。」

卿は横目に窓の外を眺めた。

ワトキンスは今の言葉で確信した。ロバートには何らかの目的があって移動を続けているということが。鉄道という足跡を残す手段を使ってまで移動を続けているのは、どこかに目的地があるのだ。それはソルトレイクシティよりは東にある。

「ロバート君はなぜあのような研究をしたのかね。少なくとも中等学校に通っていた頃は実直で勤勉な少年だったのに。」

「お待ちください、エマソン卿。甥は術士に対する悪意を持って研究を行ったのではない、それは自信を持って言えることです。世間の評価は不当に歪められている。」

「では、あの会見は何でしょう。シヴィル・ウォーを収めたあなたがあのような会見を認めるのですか。」

「卿、どうかご理解いただきたい。あなたが、我々が思っている以上に彼は変わっていないかもしれないということを。」

卿はこれ以上将軍に対して語ることは意味がないと分かっていたので、「まあよいでしょう」と打ち切った。彼は蝶ネクタイに手を触れた。

「それよりも私に重要なのは娘のことです。私にはあやつが分からない。彼女が何を考えているのかが。」

「家庭を納められない家長など全くお恥ずかしい話ですがね」と語る彼は呆れ返っていた。

「ロバート君のことはしかと覚えておりますよ、私も、娘も。ですが将軍もおそらく噂にご存知の通り、あれは平民への理解が浅く排外的な者です。それがどうしてあなたの甥を助け、行動を共にしているのか。そもそも終ぞ今日まで交わること無かったであろうに。」

ワトキンスは眉を上げた。

「エマソン卿はご存知ないのですか。」

「何をですか。」

「我が甥と、貴殿のご令嬢のことです。彼らは先日まで共に居りましたが。」

ワトキンスはロバートとエマソン嬢との間柄について知っていることを話した。二人はロサンゼルスで会っていて、それから研究のためにアリゾナへ向かったのに同行していたこと。話を聞いている間、卿の表情は驚きから怒りへ、呆れへと絶え間なく変化した。

「卿はご存知のことかと思い込んでおりました。」

「初めて聞いた。全く、とんだ大馬鹿者だ。」

「代わってお詫び申し上げます。」

「いいえ、よい。謝られると私はロバート君のせいにしてしまう。実際にそうした以上、あやつの意思があるでしょうから。ですがしかし、あれが嫁入り前の娘であることは考えてほしかったですが。」

ワトキンスは返す言葉が無かった。卿は首を振った。

「ということは、あやつは彼の研究について何かを知っているから行動を共にしているのでしょうか。」

「それについては推察しかねます。ただしご令嬢が危険の中にあることは看過できません。甥は何故追手がある中か弱きご令嬢を連れているのか、それほど無責任な男ではありますまい。」

「いや、そうとも限らないのです。」

卿は何か言いかねたように暫し口ごもった。

「私はサクラメントの近くに森林を持っていまして、娘はよくそこに滞在していますが、そこで……鳥撃ちをしている。」

「狩りですか。」

言いながら卿は頭を抱える。

「確かに、術士は古来より自然と共に生きる民ですが……あやつは何か履き違えているのです。全くお恥ずかしい限りですが、とにかく、あやつは猟銃を取り扱うことができるのです。」

「なるほど。」

逞しいご令嬢ですね、とは言わなかった。これ以上は何も言ってやるべきではない。

「卿はお認めにならないかもしれませんが、小生はエマソン嬢に感謝しております。何であれこの状況で我が甥を支持してくださるなら小生にとっても喜ばしいことです。それに小生に代わって甥の傍に付いていると、これほど心強いことがありましょうか。エマソン卿、強いるつもりはございませんが、今一度強く訴えたい。今は世間のすべてそして未知なる刺客までもが彼らの敵である、我々以外に誰が彼らを擁護することができましょうか。」

「……申し訳ありませんが、私はまだ判断できません。」

「よろしい。公聴会は明後日に執り行われます。お答えはその時に。」

外出の準備がある卿に先んじてワトキンスは邸宅を後にした。庭先の花は色を変えず午後の日差しに輝かしく咲き誇る。

ソルトレイクシティのリゾオトに別れを告げ、列車で街を出て数時間、一行は既にワイオミング準州に到達している。

北は自治領カナダはブリティッシュコロンビアから、南はニューメキシコ準州のリオグランデまで、アメリカ西部を南北に貫く長大な山脈の名をロッキイという。「火と硫黄の国」とも称される神秘のイエローストーン国立公園をも有するこの山脈は標高一万フィートを優に超すような山々が連なり、「到達不可能」と探検家たちは語った。「到達不可能」なロッキイ山脈は大陸横断鉄道を建設するユニオン・パシフィック鉄道の最後の壁として立ちはだかった。この非常に困難な大仕事はアイルランド人の労働者によって成し遂げられ、この山々から東側へ向かう者は同会社が敷いた路線を進むことになる。目指すはオマハ、それで最初の大陸横断鉄道を辿る旅は終点を迎える。

谷間の駅、ロック・スプリングズで列車は暫く停止している。ここまで非常に長時間の鉄道旅を続けてきた四人の疲労は激しい。長旅の要領は停車時間に外へ出て凝り固まった身体を労わることだ。

列車が入る前と打って変わってホームは乗降車する者とくつろぐ者とで少々賑わいを見せている。これ幸いとばかりにつばが広い帽子を被った紅い頬の少年が商品を乗せた盆やら金を詰める鞄やらを携えて「新聞、ソーダ、シガレット」などと威勢のいい声を張り上げる。見慣れた物売りの光景である。

ロバートはベンチの傍に立って背中を伸ばしていたが、少年が目の前まで来たのでちょいと声をかけた。

「新聞をおくれ。」

「まいど。ソーダはいらんかね。」

「結構。」

ロバートは差し出された手に新聞代を置いた。細い指の手はそれを握って、引っ込めずにそのままでいた。少年は訝し気に上目遣いで彼を見るので、不審に思えた。

「足りなかったか?」

少年はまじまじと見つめる。

「おい、早くくれよ。」

「あんちゃん、グレイヒルじゃないの?」

突然名を呼ばれるのでロバートは身構えた。だがそれは少年の純粋な興味らしいと察してすぐに知らんぷりを決め込むことにした。

「誰だ、それは。」

「新聞読んでないのかよ、ロバート・グレイヒル!昨日ソルトレイクシティにいたって話だぜ?」

「生憎、新聞は誰かさんのせいで読めてないんでな。」

「やっぱりそうだよ、おれ新聞の写真で見たことあるもん。満員列車の中で銃を持った奴を狙い撃ち、あれ本当?」

「人違い。」

「絶対似てるんだけどな。」

ロバートは帽子に手をやって頭を抱えた。

「……分かったよ、ソーダも買ってやるからさっさとあっちへ行きなさい。」

「まいど!何本?」

「何本も要らない……いや、四本。」

どうせなら全員分用意しようと言い直した。少年は鞄から新聞を一部とコルク栓のついた透き通った瓶を取り出した。ロバートが金を出すとそれと交換した。

「ねえ、やっぱりグレイヒルなんだろ?」

「君、しつこいぞ。」

ロバートがボトルと新聞とを抱えるのに難儀していると、ホームの向こうで風に当たっていたアンジェラが寄ってきた。

「ロバート、何していて?」

その瞬間彼は顔をしかめてアンジェラを睨みつける。少年の顔がぱっと明るくなった。

「何よ。」

「やっぱりグレイヒルだ!」

ロバートは矢継ぎ早にソーダ瓶を彼女に押し付ける。

「あのな君、『ロバート』がアメリカに何人いると思ってるんだ。それだけで僕をグレイヒルだと決めつけるつもりか。」

「絶対そうだ!」

アンジェラは漸く事を理解したようで、眼光鋭く少年の様子を窺っていた。ロバートは新聞を丸めて彼の前で振った。

「ほら、用が済んだらあっちへ行く。僕は暇じゃないんだ。」

「ちぇっ……。」

悪態付きながら物売りの少年は向こうへ歩いていった。聴こえない距離まで行ってからロバートが「リニーと稲熊も近くにいたらまずかったな」と呟く。

「敵ではなさそうね。」

「僕も名が知れたものだ。」

アンジェラは渡されるがまま胸に抱えた四本のソーダを見る。ラベルはなく、ガラス瓶の内側で気泡がコルクの方に向かって浮いていくのが見える。

「ところであなた、コルク抜き持ってる?」

「……稲熊が切ってくれるだろ。」

お構いなしにロバートは新聞を開いた。

「『名将』、支持を表明」

ロバートは思わず目を見開いた。アンジェラが隣から覗き込む。

「ワトキンス・グレイヒル大佐は甥のロバートを巡る騒動に対して彼に全面支持の立場を表明」

「彼の研究内容がヴィエナ宣言に反するか否かについて『精査の余地あり』と述べた」

「『我が甥の自由と権利を脅かすすべての行為を断固非難する。』」

「一部からは『身内贔屓ではないか』との反発も」

二人は顔を見合わせた。アンジェラの表情が驚きから笑顔に変わる。

「やったわね!」

彼女はロバートの首に腕を回して頬を摺り寄せた。

「……冷たっ!」

首筋に冷ややかな感覚が走って肩がこわばる、ガラス瓶の尻が触れていた。すぐに身を引いたにをアンジェラはふくれて、不意に彼の頬に瓶をぐいぐい押し付けた。

「やめ……やめろって。」

ロバートは瓶を押し返して新聞をもう一度開いた。軍服に身を包んだ見慣れた顔の写真が大きく載せられている。

「叔父さん……。」

目頭が熱くなるのを抑えられなかった。

甲高い声が二人の背後で上がった。

「やっぱりグレイヒルじゃんか!」

機関車は懸命に客車を牽いて高地を進む。先が膨らんだ金剛石型の煙突が蒸気を噴き上げる。

初期の蒸気機関車は湯を沸かせば噴き上がるような飽和蒸気を推進力にしていた。その後技術開発が進んでボイラーで念入りに過熱した蒸気を用いるようになり、機関車の効率は格段に上昇した。それでもアメリカの広大な土地を進む機関車は補給を行わずして走り続けることはできない。線路上には補給塔という地下水か近くの水場から汲み上げた貯水槽がいくつもあって、機関車は数時間おきにそこで停車して水やその他の消耗する素材を補給する。

彼らを乗せた列車は補給塔を前にして徐々に速度を落としていた。辺りは広葉樹の森林が深く生い茂って豊かな場所である。

思わぬ「追跡者」に見つかってしまったことで、ロバートらは同乗する乗客にその正体が知られてしまった。今は誰もいなくなった最後車を広々と使えている。どこかきまり悪いような心持ちであるが、襲撃を察知しやすいという点においてはこの状態は望ましくもある。

列車はやがて完全に停止した。前方には水を蓄えた円筒形の水槽が見えて、そこから管が炭水車の直上に伸びている。水の補給をしているのだ。

客車の中央辺りの席に座って四人は悠々とした時間を過ごしていた。

稲熊は心置きなく刀の手入れをしている。

「ロバート、叔父上がそのように表明なされたならば、これより世間の風向きは変わるか如何。」

叔父の写真が載った新聞はロバートが座る席の脇に畳んで置いてある。

「勿論変わるだろう、だけどどの程度かは分からない。世論の成り行きによっては叔父さんの影響力が小さくなるだけかもしれない。無論そうさせるつもりはない。どう変わるかはむしろ僕の行動にかかっていると言える。」

「主、ニューヨークに届かずして公に姿をあらわすつもりか。」

「必要に迫られれば、あるいは。」

「いかがなものかしら。ただでさえ行程に大幅な遅れが生じていてよ。」

「それもそうだ。」

戦闘によって各地で足止めを食っているので、当初の予定より遅れているのは事実である。それによって旅の負担が少しずつ彼らに乗った重しを増やしていた。

「それにしても叔父さんの助け舟は大切にしなければ、彼には返さなきゃならない恩が……」

言い終わるより早く、猛烈な爆音がロバートの耳を劈いた。

倒れ込んだ体に四散した車体の細片が降り注ぐ。

耳鳴りの音を聴き、霞む視界を凝らしながらかろうじて起き上がった彼は一変した車内の様子を見た。壁がない。進行方向左側の壁の一部が消し飛んで、外の森が見えている。通路を挟んで反対側の座席はいくつかがまるごと無くなり、いくつかは背もたれがどこかへ消えてしまった。客車には大きな大きな風穴が空いていた。

周りを見れば三人も倒れている。助け起こそうとして、ロバートは非常にくぐもった自分の声を聞いた。

「大丈夫か!?」

幸いなことに皆は倒れ込んだ時の打ち身といくつかの木片に当たった程度で、大事には至らないようである。仲間の声ははじめひどく遠くに聴こえて、徐々に近づいて聴きとれるようになった。

「何が起きたの。」

「爆弾だ。向こうの席に座っていたら命は無かった。立ち上がれるか。」

そう声をかけてからロバートは銃を抜き、車体に空いた風穴の縁に立って外を窺った。爆弾を投げ込んだ敵が近くにいるはずだと思って眺め回してみたものの、そこには敵の姿が無かった。十ヤードくらい先にある線路脇の木立の奥に潜んでいるのだろうか。

「ダメだ、敵が見えない。」

「野砲でも撃ち込まれて?」

アンジェラは頭を抱えながら床に置いたライフルのケエスを解錠する。上面の埃を払い落とし、開いた中からライフルが顔を覗かせる。

「分からない、そう遅くないうちに次が来るぞ。」

「一旦外に出る?」

「他にも敵がいるかもしれない。通路に伏せて。耳を塞いで、口は開けているんだ。」

通路に匍匐してロバートは尚も外を窺った。車体の穴は足元から天井に至るまで、たっぷり二列分は空けられている。

最初の爆発から一分以上が経っている、野砲なら次弾を撃ち終わっていてもおかしくないが。

――ヒュッ。

炸裂、凄まじい音を立てて今度は四人の頭上に天井の木材が降ってきた。見れば窓の上から天井の半分以上までに穴が空いて、青空が覗く。ロバートはそれを見上げていると、頭の中に違和感が湧き上がってきた。

何かおかしい。何が?爆薬を投げ込んでいるとしたら、爆発寸前の風切り音は何だ?野砲の類なら着弾の後に砲声が轟くのでは?そもそもこの森の中で野砲が展開できるのか?

――違う、そうではない。

「ダイナマイトだ!」彼は声を上げた。

「投げ込んでる敵は見えないのでなくて?」

「これはおそらくダイナマイト砲だ。上を見てみろよ。」

彼が指さすように皆は客車から見える青空を仰いだ。

「砲弾はその質量と火薬の両方でもって目標を破壊する、だからこうして着弾点だけに穴が開くのは妙なんだ。だとすれば弾はもっと軽い――ダイナマイトだ。」

「ダイナマイト砲とは何ぞ。」

「圧縮空気でダイナマイトを飛ばす小口径の砲だ。ポムプで空気を圧縮して……つまりでっかい『吹き矢』だ。砲声も煙も無いから発射位置を悟られにくい。」

「何でもいいけど、このままじゃ列車ごとダイナマイトで吹き飛ばされてよ!」

「次弾に手こずってるところ、一門しかないらしい。発射地点を特定して叩くぞ。」

ロバートは身体を起こし、残っている座席を遮蔽物にして木立の様子を窺った。

「車両の前半分は無傷だな……アンジェラ、そっちに移動しろ。あいつらにもう一発撃たせるから、発射位置を特定して君のを撃ち込んでくれ。」

「ま、待ってよ。確かに拳銃よりは射程があるけれど、向こうは砲でしょ?」

「いいんだよ。ダイナマイト砲は精度が悪いんだ、射程は最大でも精々九百ヤード、この森で射線を通すにはもっと近付かないといけない。数百ヤード以内に必ずいる。それなら君の擲弾筒が届く。」

彼は「頼んだぞ」と一言告げて返事は待たず、砲撃の影響を受けていない反対側の壁に貼りついて車窓から外を覗き込む。

「稲熊、あの三本木のところ、見えるか。」

隣の窓に貼り付いて稲熊も外を見る。三つ並んだ木の陰にこちらを窺う人影がいくつか見える。

「とどめを刺すための別働隊だ。僕が外に出てあれを引き付けるから、前の扉からこっそり出て裏に回り込めって言ったら……」

「承知。」

ロバートは微笑んだ。

「頼もしいな。」

「私も行く。」

彼の後ろから一緒に様子を窺っていたリニーは立ち上がった。

「左の二人は任せて。」

「よかろう。」

「時間がない、行くぞ!」

言い切るなり、ロバートは車体の穴から飛び出して下の地面に降り立った。そのまま列車の後ろまで走って線路の盛り土に身を隠した。これで背後の敵影からの攻撃を遮れるが、この位置は砲撃の正面に身を晒している。先刻の間隔をもとにすれば、もう三十秒もしないうちに撃ち出される次弾に身を引き裂かれる。その前に線路の向こう側に渡ってもう一度身を隠さねばならない。

三本木の陰に向かって一発撃ち込む。この距離で当たるはずはない、精々注意を惹きつけるための陽動だ。アンジェラは配置についている、稲熊とリニーはロバートと反対方向から外に出て木立に駆け込むところだ。二人の支援が間に合うか、そこが重要だ。

拳銃の銃身を線路に置いて狙いをつける。これで多少マシになるが、これでも身を庇いながら命中させるには容易ではない。拳銃は近距離用の銃器、相手が持っているであろうライフルに比べたらずっと精度が悪いのだ。

すぐそばの線路がカツンと甲高い音を立てた。鋼鉄の表面に擦れた跡を残す。数インチ横にいたら当たっていてもおかしくない。ロバートは背筋が凍える思いだった。

弾倉の弾を撃ち尽くした、まるで当たらなかった。あとは二人頼みだが――姿が見えない。今にも背中にダイナマイトが撃ち込まれるやもしれないのに。

早く――。

実のところ二人はしっかりと視界の中にいた。幹の陰にぱっと現れたので、ロバートは驚いた。鮮やかな身のこなしで瞬く間に敵を打倒し、反撃の隙を与えない。やがてロバートに対して合図を送ったのを皮切りに、彼は線路を踏み越えて倒れ込むように線路の反対側へ跳んだ。

――ヒュッ。

爆裂、耳鳴り、降り注ぐ土。首筋から服の中までも入り込んでくる。頭に降る分だけは帽子が守ってくれる。

何も聞こえないし、土煙が目に入って痛い。背中が重い。いつまでも伸びていられないと、左手で地面を押して上半身を上げる。至近距離での爆発が平衡感覚まで失わせるが、汚れていない手の甲で目を擦って何とか周りの景色が見えるようにする。

アンジェラが車両のデッキに立っている。ライフルを抱えて、こちらに何かを伝えようとしている。晴れやかな顔だから、きっとやれたんだろう。こちらも無事だから何か反応をしてやろうとする。

稲熊とリニーとが木立から駆け寄ってきてロバートに手を貸した。ロバートはようやく耳が使えるようになってきた。

「大事ないか。」

「ああ……」

「間一髪だったね。」

アンジェラの声も聞こえてきた。

「列車が出るわ、急いで!」

列車は補給を中断して発車の用意が整っていた。

「立てるか。」

「ああ。」

彼は稲熊に手を引かれながら立ち上がった。列車に向かって歩き出そうとして、すぐに足元から崩れ落ちてしまった。

「ロバート!」

自分でも何をやっているんだと立ち上がろうとして、その時初めて彼は脚に痛みを覚えた。地面に肘をついて後ろを振り返れば、両脚のゲートルが見慣れない赤色に染まっていた。

爆発で弾けた線路の部材が彼の脹脛を裂いていた。

最後車両に致命的な損傷を受けた列車は最寄りの車両基地、すなわちシャイアンで再整備を余儀なくされた。

シャイアンはワイオミング準州最大の都市。高い鐘塔を持つ駅舎を中心として草原地帯に広がる新興都市は、ほんの二十年前には存在しなかった。

大陸横断鉄道の建設に際して前哨基地としてこの土地に最初の駅が設置されてから、ここには線路建設の労働者やその生活を支える商店主などが住まい始めた。以来人口は急激に増加し、大陸横断鉄道の開通と共にシャイアンは沿線の「都市」に成長するまでに至った。かつて都市あるところに路線を引いていた鉄道は、今では路線あるところに都市が開拓される。シャイアンは現在もユニオン・パシフィック鉄道の車両基地が置かれ、その存在を中心に街が動く、紛れもない「鉄道の都市」である。

幸いにして列車内に揃っていた品々で応急処置を施すことができたロバートは大事に至らず、自身で行った手際の良さは後で医者に診せても感心を受けるほどだった。現在は宿に転がり込んで安静にしているが、ベッドで楽にしていてもズキズキと痛むのは手の施しようがなかった。

ベッドに仰向けになって膝を直角に曲げる。脹脛がリネンにつかないようにし――それでも痛むものは痛む。それだと言うのに這う這う筆記用具を持ち出して論文の続きを書こうとするので、底抜けの熱心さは感心に値するがついには没収されてしまった。とうとう気を紛らわせるものが無くなって彼がぼんやり天井を見上げて呻いていると、アンジェラがそれを見ていて急に「買い物に行ってくる」と外に出る支度を始めた。先日の件もあって単独行動は慎重にならざるを得ないと言ったが、リニーを連れて心配するロバートをよそに外へ消えてしまった。

部屋に二人残されると、稲熊は近くの席に座って刀の手入れを始めた。ロバートも思い立って傍に置いた拳銃を抜いて各部の部品を点検した。

回転式拳銃は機構が単純でよい。ライフルと違って弾倉で目詰まりを起こさないし、雨や土に晒されたってすぐに立ち直る。自然、ならず者、インディアンの狩人、それらすべてが敵になりうる西の荒野を開拓するのはこれが無くては成し得ない。

黒鉄の銃身、弾倉と引き金との間にある部品には尊敬する叔父さんの名前が刻まれている。彼はそれを右手で構えて奥の壁に狙いをつけた。撃鉄を起こし、呼吸を整えて、引き金を引く。軽い駆動音を鳴らして撃鉄は空を叩いた。

「一体、あとどれくらいこれを使うことになるんだろう。」

そんな言葉が彼の口から洩れた。稲熊は顔を上げて何も答えずに銃を撫でる彼のことを見ていた。

「腕が無事でよかった、腕があればこれが使えるし、ペンも使える。」

「歩くことはできるか。」

「歩くだけなら我慢すれば問題ないさ、かなりぎこちない歩き方をするだろうがな。激しく動かすのは当分難しい。」

「走れぬか……。鉄道に乗りし内はそれでよいが。」

「いいんだ、退いてばかりの人生、逃げられなくなるくらいがちょうどいい。」

弾を込め直して銃をしまう時に足を動かしてしまい、またもズキリと痛み、顔を歪めた。

一時間以上は経った頃、部屋の扉を叩く音がして「帰ったよ」とリニーの声が続いた。稲熊が立ち上がって扉を開けてやろうとしたら、アンジェラが「下の炊事場を借りてくるから」と言って足音が遠くに行ってしまった。残された二人は目を見合わせて首を傾げた。

高級なホテルでもなければルームサービスのコーヒーが出てくるはずもないので、必要な飲み物を自分で淹れる場として炊事場が解放されている。勿論鍋も使わせてくれる。街の安宿では食事の類は自分で用意する方式であるところが少なくない。

木炭式のストオブが置かれた横に調理台があり、アンジェラは真上のラムプを点けて台の上に持ち帰った品を並べた。近くの酒場で買った蒸留酒に、籠に入っているのは丸い葉、深緑の草、早熟の実に小さな白い花など。これらはすべて街外れの草原で採った野草である。彼女は一つ一つ確かめながら「あれがなかったけれど構わないわ」などと呟く。

「お湯を沸かしましょう。」

ストオブに火が入り、鍋で湯が沸かされる。それを待っている間、アンジェラは野草を一つ一つ選り分けて使い物にならないのをはじいてゆく。リニーはその隣に立って覗き込んだ。

「やっぱり、これって……」

「あの人の傷に効くようにね。作り方が分かるの?」

彼女は頷いて、隣で同じ作業を始める。

「我が家に伝わる薬草の調合の仕方、昔お母様に教えてもらってよ。」

「白人の術士にも同じものがあるんだね。」

「調合は親から子へ代々伝えられる、その家系ごとに独自のやり方があるのよ。術士が森の中に住み、魔術師と呼ばれていた時代から続く。中世には『魔女狩り』の時代を経たけれど、それでも魔術師として自然と共に生きることを辞めなかった。産業革命の時代に彼らの生活は一変してしまうけれど、魔術師の暮らしの知恵は脈々と受け継がれてきたって。そしてそれは、アメリカでも。新大陸の新しい動植物を前にして術士たちはまた新たに薬草の調合を覚えた、ある程度はインディアンの知恵も借りてね。」

「だから私が教わったものと同じなんだ。」

野草の選別を終えると、アンジェラは深い皿に蒸留酒を出して、そこに野草を浸けた。

「アルコールで薬効を引き出すの。」

「懐かしいな。」

鍋の火加減を見ながらリニーの口からこぼれ出た。

「リニー、故郷には帰らなくて?」

「寄宿学校のみんなを助けるまでは、帰れない。」

「それじゃあ半年や一年の間に帰れるようなものではないわね。」

「うん。ひょっとしたら、もっと先かも。」

「一度帰ったら?部族の同胞が力になってくれるわ。」

「私が行ったらむしろみんなが危ないから。」

「そうだとしても、お父様やお母様はあなたの顔を見たがっていらっしゃるでしょう。」

「本当は、帰りたいよ。」

リニーは屈んだ。木炭が全体を真っ赤にして強力な熱を放っていて、覗き窓のついた鉄扉越しに熱気が顔にも届く。それは機関車の火室を覗いた時と似ている。

「お母さんとお父さんに会いたい。みんなと過ごしてたあの頃に戻りたい。」

瞳に映り込んだ炎が揺らめく。顔が熱い。

「でも、進んできた道を戻ることはできない。私たちはこれまでと違う生き方を見つけなきゃ。」

リニーは腰のナイフを抜き取った。戦いの最中もしっかりと結び付けてあって失くしたことはない。たった一度没収されたのを除けば。刃になっている黒く光沢のある石は、ガラスのように表面が滑らかだ。遠くの火山帯で採れる特別な「火の石」なのだと聞いている。いくつもの部族の間を渡って彼女の先祖に辿り着いたという。

「これは、酋長の家系に伝わる祭祀用のナイフ。邪を斬り祓い、部族を導くもの。これを持っている私は、みんなを導かなきゃ。私がみんなを、救わなきゃいけない……」

刃が削れた面ごとに炎の光を反射している。手が震えるごとに違う面から反射した光が目に飛び込んでくる。

不意に彼女は肩を抱かれた。真後ろにアンジェラが床に膝を着いて、背中から彼女を抱きとめていた。直に感じる柔らかい体温の中に、リニーは耳元で優しい声を聞いた。

「一人で頑張らなくたっていいじゃない。あなたの仲間はみんな、一人ではここまで来られなかった。だからあなたも、一人で行かなくたっていいわ。」

リニーは自分を抱く手に触れた。決して冷めることのない熱をその手に感じながら、一人で最後の涙を流した。

湯が沸き上がるのを合図に二人は作業に戻った。

薬草を湯がいて紙などにくるんで絞ると薬液を抽出することができる、それからは温度を保ちつつ匙を使って分量を厳密に量りながら調合を進めていく。一部の素材は砕くなりして混ざりやすくしてからその中に入れる。

薬液をかき混ぜているアンジェラにリニーは母親について尋ねた。

「あなたのお母さんはどんな人なの?」

「……どうかしら。」

「『どう』って?」

「私にはよく分からなくてよ。」

アンジェラは調合を続ける。

「あまり感情を表に出すことが無くて、家の外ではいつもお父様の隣について押し黙っている。術士資産家の妻としてあるべき姿を知っていたのね。いつか私もあんな風にならなければいけないと思ったらそれが嫌で、気付いたらお母様のこともあまり好きではなくなっていた。向こうは向こうでそれでいいって思っているでしょうね。」

思いの外冷え切った答えが返ってきたのでリニーは衝撃を受けた。

「薬の作り方を教わった時は?」

「私が子供の頃に『大事なことだから』と丁寧に教えてくれてよ。今思うとあれも本当の顔だったのかは分からない。術士として子孫に技術を継承しなければならなかったからそうしたのでしょう。」

「でも、立派な人なんだよね。」

「そうでしょうね」と、短く答えた。

「ロバートはいつも、あなたのお父さんのことをそう言っているけど。」

「社会的には非の打ち所がない人でしょう。家族に対しても社会的に当然の振る舞いをしているだけなのよ。でもそれは私にとって良い父親ではなくてよ。……こんな話をして悪いわね。」

奇妙なことに、それから彼女はふふっと笑った。

「でもねえ、こんなのはもうやめようかと思っていてよ。ライフルを担いで森の中を歩くのも、あれこれと人に当たり散らしてひんしゅくを買うのも。近頃は考えが変わってきたの。」

「そうなの?『アンジェラ風』で悪くないと思うけど。」

「何よそれ。」

「冗談。」

アンジェラは訝しげに彼女を覗き込んだが、それからすぐに元に戻った。

「私にとって彼がそうであったように、彼にとって私は良い娘じゃなかったって。きっかけはいろいろあるの。一つはロバートを助けるために我が家をまとめ直したこと。一つは彼の研究について行って旅したこと。――フロンティア・スピリット、お父様に耳に胼胝ができるほど言われたことが、悔しいけれど、やっと分かってきたの。――はい完成。」

小鉢には強いとろみのついた緑色の液体ができている。鼻を近付けると野草の香りが鼻の奥でツンとした刺激として感じられた。

「これを『技士さん』のところに持って行くわよ。」

炊事場を手早く片付け、小鉢に匙を乗せて階段を上る。手すりに片手をかけながら上っていると後ろからリニーが話しかけた。

「アンジェラって性格が悪いと思ってたけど、そうじゃなかったんだね。」

「誰がどう言おうと私は私よ。」

「ロバートのためなんでしょ?」

「どうしてあの人の名前が出てくるのよ。」

部屋の扉を叩くと、稲熊が出迎えた。彼は見慣れない小鉢を覗き込んだ。

「其は何ぞ。」

「彼のためにいいもの作ってあげたのよ。夜中に痛くて騒がれたのじゃこっちが大変でしょう。」

訝しげに見つめながらも二人を迎え入れる。怪我人はベッドで研究資料の一部を眺めていたが、二人が帰って来ると振り向いた。

「随分遅かったな。」

「ほら、これお飲みなさい。」

ロバートは顔の前に突き出された小鉢に目を寄せて覗く。

「何だこれ。」

「怪我人ならこれをお飲みなさい。」

「なるほど、薬か。」

席に戻った稲熊は納得してしきりに頷く。

「これ、もしや術士が調合するっていう薬か?君が作ったの?」

「勿論。」

「アンジェラが真心込めて作ったんだよ。」

口元にぐいぐい近付けられる小鉢に彼は仰け反って距離を取る。さらに小鉢が近付く。避ける。

「現代医学が発展した世にこんなものが通じるのか?……なんだかそこらのどぶをさらってきたような臭いがするんだが。」

「失礼ね、薬だって言ってるでしょ。減らず口ばかり利いてないで早く受け取りなさい。それか口をお開けなさいな。」

「わ、分かったから近付けないでくれないか。」

ロバートは受け取った小鉢の液体を匙でかき回す。深緑のどろどろした液体はラムプの明かりに照らされて恐ろしげに光る。中にザラザラと細かいものも入っているらしい。三人の視線を感じながら、仕方なしに一杯掬って匙の先がつくかつかないかという程度の量を口にした。

次の瞬間、彼は舌を突き出して顔をしかめた。

「苦い!!」

「子供じみたこと言ってないでよ。」

「良薬は口に苦きものぞ。」

「想像を絶している!」

「うるさいなあ、ちゃんと飲まないと元気になれないよ。」

「僕は元気だ!」

「どこがよ!」

「ご厚意は大変ありがたいのですが結構です!」

小鉢をベッドの脇に置いて倒れ込む。ロバートは目を固く結んでそのまま転がっていたが、リニーの呟きで目を開けた。

「……二人で頑張ったのに。アンジェラなんか、あんなに苦労して野山に分け入っていたのに。」

アンジェラは俯いて、放置された薬を手に取った。

「あなたが辛そうだったから、少しでも役に立てればと思ったけれど、余計なお世話だったわね。捨ててくる。」

「待て」、立ち上がる彼女にロバートは言った。彼女の手から薬を奪い取ると一息にほとんどかきこんでしまった。震える指でコトンとかろうじてそれをベッドの脇に置くと、枕に顔を突っ込んだきり動かなくなってしまった。

二人の女が顔を見合わせてしてやったりとにやけ顔になるのを見て、稲熊は身震いした。

小鉢に残った薬を寄せ、アンジェラは顔を上げた。

「稲熊、怪我していたわね。残ってるから飲んでおきなさい。」

「げ。」

彼の顔が薬液のように青ざめる。

「某は完治しておる。」

「ウソ。」

「待たれよ……」

ロバートの腕がふらふらと上がる。ロバートは身をこわばらせる稲熊の方に向けて、弱々しく十字を切った――。

ベッドに二人の男がうつぶせで枕に顔を突っ込んでいる。すっかり空になった小鉢、アンジェラは寝る支度を始めようかと動き出した時、はたと気が付いて「ああ」と声を上げた。

「お砂糖を入れるのを忘れていてよ。」

虚しく枕を叩く音だけが部屋に響いた。

――しかし、いくらか悔しさが滲むくらいに、薬の効き目は良かった。ロバートの脚は安静状態では痛みも感じられなくなって、ともすれば怪我していることを忘れて動かしてしまうくらいだった。傷口も確実に快復に向かっていた。

あまりの効果に驚いて、翌朝彼はアンジェラに何が入っていたのかと尋ねた。

「教えないわ。」と彼女はそっけなく答えた。

「なんでだ。」

「薬の調合は家族以外に教えてはいけなくてよ。そういう決まりなの。」

「そういうものなのか。」

「他にも熱冷ましとか酔い覚ましとかあるけれど、全部駄目。いい加減な調合で真似されたら困るのよ。実際のところ、無責任に市場に出回るには良くない成分も時として含んでいるからでしょう。」

「なるほど、れっきとした薬物というわけか。」

「――家族になれば教えてよかろうな?」

稲熊が傍から横槍を入れた。

「うん、確かにそうだ。そしたら教えてくれる?」

「は?」

「冗談だよ。」

彼女はむっとして向こうへ行こうと背を向けた。数歩歩いてからロバートに呼び止められてふっと振り返った。

「何よ。」

「気持ちは嬉しいが、あまり単独行動するなよ。君に何かあったら大変だ。」

それを聞いて、アンジェラはふふんと鼻で笑う。

「元々の配合にはなかったけれど、『あれ』を入れた効果があってよね。」

「……何?」

「冗談よ。」

すたすたと行ってしまう。ロバートは喉仏に手をやって昨日の味を思い出し、無意識に顔が歪む。

「……魔女だ。」

「魔女だな。」

ネブラスカ――中西部の『海から最も遠い』州、大西洋も太平洋もメキシコ湾も、大海原を目にするには少なくとも三つの州ないし準州を越えなければならないのである。無限の大平原、グレイトプレーンズは州の大部分を占め、どこまでも広い土地で耕作や放牧が営まれる。

白人が到達する以前、数千年の昔から平原のインディアンたちはこの地で獣を狩って暮らしてきた。十九世紀の初めにこの地に分け入った探検家は平原の中に聳える尖岩を発見した。この有名な史跡はチムニイロックと名付けられ、西へ向かう人々の道標となった。ネブラスカは「西の始まり」の地点であり、ここを越えた開拓者たちには過酷な冒険が待ち受けていた。それでも彼らは尖岩の向こう、太陽が沈みゆく大地に栄光を透かし見ていただろう。

もう一つの「西の始まり」は西経百度線である。大陸の気候は西経百度線を境にして大きく変わり、その様子は景色にも現れる。すなわち、「緑豊かな東部」から「砂混じりの乾いた西部」へと表情を変えるのである。その西経百度の境はまさしくネブラスカ州の中央を貫く。西海岸、カリフォルニアを出発した四人の旅はいよいよ大陸の中央を越え、東側へと渡ろうとしていた。

列車はネブラスカの平原を走る。プラット川の流れに沿ったこの路線は自然豊かで車窓にも緑が多く、長らく赤や褐色の荒野ばかりを目にしてきた四人にとっては目を楽しませるものであった。

今朝の朝刊でロバートは合衆国政府が彼と彼の研究に対する処遇を決めるための公聴会を予定していることを知った。政府内の人間に政治家、資本家、有力な術士などが一堂に会して行われる公聴会というのは、全く前代未聞のことである。各方面がいかに「ロバート・グレイヒル」という存在を憂慮しているかを窺い知ることができる。こういった会議は本来であれば当の本人が関与すべきであろうに、その機会が得られないのは残念だ。もっとも、彼は叔父さんに整えてもらった会見を大波乱のうちに終わらせた張本人であるから人前で弁明をするのはもううんざりだった。

公聴会ではロバート・グレイヒルに対する処遇が議題として扱われる。この公聴会をもとにロバートに対する政府の対応が決定されるということで、それは合衆国政府が味方になるか敵になるかという重要な決定に他ならない。もし、叔父さんの思い叶って政府が彼の権利を守るとなれば研究は守られ、彼を謂われなく謗ったり命を追う者はアメリカの敵になる。逆に政府が研究をヴィエナ宣言に反する非倫理的なものだとして彼を訴えれば、ロバート・グレイヒルは国家の敵となってこの旅も単なる逃亡とされる。公聴会の成り行き次第で彼の生命が決まる、ロバートはまな板の上に乗せられて隣でフライパンの油がバチバチと音を立てているのを聴いている気分だった。これから如何様に調理されるのだろうか。

「『九枚……十枚、十一枚、十二枚……』」

稲熊が演技っぽく手を動かしながら数字を数える。

「『――十五枚、十六枚、十七枚、十八枚。』」

彼は首を動かして別な登場人物を演じた。

「『やいお菊、皿は九枚しかないはずなのになぜ十八枚も数えるんだ。』」

「『分かんないかね、明日は休むから二日分数えたんだよ。』」

最後の台詞を言うと彼は黙った。しばらく列車の揺れる音だけが響く。全員が目をぱちくりさせる。

「……分かった?」

彼の隣に座るリニーが眉を顰めて尋ねると、ロバートとアンジェラは揃って首を横に振った。

「その幽霊、ヘンでなくて?」

「左様。」

「幽霊っていうのは生者に何かを伝えるために現れるものだろう。井戸で皿を数えるだけなら、幽霊になることないだろう。」

「だから、これは冗談なのだ。」

「話の設定が不自然だって言ってるのよ。」

「それがご愛嬌也。」

稲熊はすっかり不貞腐れてしまった。ここにいる外国人たちときたら、滑稽な話をしてもくすりともしない割に、話だけは真剣そのもので聞くのだから、どうにも収拾がつかなくなるのだった。

「日本の冗談話は前置きが長くてよ。」

「否、話の途中にいくつも滑稽な箇所があったであろ。むしろ、滑稽なのが『パンチライン』のみのアメリカン・ジョークこそ趣がなかろう。」

「どこがよ?」

「ぬう。」

「……なんとなくは分かったかな。」

こうして例の如くきまり悪くなるが、つまらないと言う割に彼らは日本のことを訊きたがった。そういう時には落語を話してやるのが一番会話が盛り上がったので、結局はこれが好評なのだ。

大平原の中を列車は走る。会話も一段落して今はまどろみの中にあって、ロバートだけは熱心に物を書いている。この段階では頭の中にあるものを文字に起こすだけなので、以前のように資料を食卓におっ広げる必要もない。アンジェラに教化されたわけではないが、全く反省がないわけでもない。その彼女は今、隣でうつらうつらやっている。そうするくらいならぐっすり眠ってしまえばいいのに、人が書き物をしている隣で眠りこけるのは気の毒だと感じているのだろうか。

ロバートは何の気なしに車窓に視線を移した。窓枠の格子を挟んで向こうの草原と空――小さな違和感に気付いた。それを確かめるために彼は窓を開けて首を外に出し、列車の足元の辺りの地面を眺めた。彼が突然奇妙なことを始めるので、三人は目が覚めて彼を見た。

「どうかした?」

「……やっぱり。」

彼は席に直って外の景色を見るよう促した。

「遅いんだ、列車が。この分だといつもの半分に満たない、時速二十か、二十五マイルってところだ。」

三人も車窓を眺めて互いに頷いた。

「何か理由があってか。」

「時化だ。時化そのもので機関車の速力が抑えられているか、もしくは時化の兆候があって安全のために速力を落としているかだ。どちらにせよ、すぐに収まらないならこの列車に術機関士は乗ってないな。」

「杜撰ね。事故が起きたらどうするの?」

「珍しいことじゃない。」

「私が行ってこようか?」

リニーは半ばそう決めて立ち上がる前に確認をとろとした。しかしロバートは「待ってくれ」と止める。

「これが敵の攻撃である場合のことを考えてる。」

「前みたいに敵の術士が?確かめるには先頭車両に乗り込むしかなくてよ。」

「やめておこう。あれをもう一度やるのはあんまり危ない。」

「列車を止めるでなく、暴走させるでもなく、『遅くする』とは如何。」

「そうだな。これが攻撃だとしたら、列車の速力を落とすのは下準備……。」

ロバートは荷物を片付け始める。

「アンジェラ、ライフル……」

「言われなくっても。」

足元のケエスは解錠されていて、中のライフルは弾倉に弾が入っている。

「敵が用意しているなら、正体が見えるまでそう遅くはないだろう……」

明らかに列車の走行音とは異なる音が方々から聴こえてきた。いくつもの音の重なり――まるで地鳴りのように――その一つ一つは蹄が土を蹴る音だった。列車の左右から響く、外を見た彼らは何十頭もの馬が、鞍の上に銃を持った男たちを乗せて列車と併走しているのを目にした。

「インディアンだ!」

赤褐色の肌に布を巻き、装飾を身に着けた戦士たちは徐々に列車に並ぼうとする。四人はすぐさま中央の通路に屈んで身を寄せた。

「インディアンの襲撃だと?大陸横断鉄道の建設作業中ならまだしも、今更こんなことがあるか?」

「馬で駆けて追いつこうなんて、現代の機関車なら到底無理でしょう……速力が落ちていることを知っていなければね。」

銃声。近くの壁を貫く。

「標的が何両目に居るか知っておるらしい。」

「これは間違いないな。」

ロバートは膝を浮かせて外を窺い、すぐに体勢を戻した。ざっと見回しただけでも二十騎を超えている。

「アンジェラ、擲弾筒はある?」

「あと数発。窓の外に身を乗り出して狙いをつけるから、その間は守っていてくれる?」

「やめておこう。機関車の速力を戻して置き去りにする。」

四つん這いで車両の前方に向かう。相変わらず蹄音は続いているが、標的を見失って銃声は止んでいる。ロバートは車両の扉に辿り着いてもたれかかった。

「デッキを渡る時が危険だ……」

「ねえ、何故彼らが襲ってくるの?敵は外国の組織か、少なくとも先住民ではないのに。」

リニーは問いかける。

「これまでも間に合わせの殺し屋を送ってきただろう。彼らは金で雇われたか、そんなところだろう。」

「じゃあ私たちが悪者だって騙されてるの?」

「……そうかもしれない。」

「話せばわかるかもしれない。」

そう言うなり、彼女は振り向いて立ち上がる。ロバートらが制止の声を上げるも、彼女は窓を開けて併走する騎馬隊を見下ろした。

平原のインディアンたちはライフルを持って手綱を繰っていた。服装は見慣れないが、リニーと同じ肌と目の色をしている。騙されて理不尽な襲撃に加担しているのなら、彼らも被害者に違いなかった。

一人でも、英語を話せる者がいればよいのだが……大きく息を吸い込む。

――お下げ髪の花飾りが宙に舞い、花弁の部分が視界に入る。頭の横の車体が軋み音を上げて穴を穿たれる。

列車の音もしない、馬の脚運びの一つ一つをしっかりと確認できる。ひどくゆっくり流れる景色の中で、こちらに向けられた銃口から硝煙が平原の空に立ち昇っている。

「……え?」

リニーは気が付けば客車の床に引き倒されていた。稲熊は彼女の肩を抱え、呆然と天井を見つめる視線の先に塞がった。

「馬鹿者!例え悪しき者の手に掛けられておろうと、同じ先住民の同胞であろうと、是は敵ぞ!武器を構えし者に相対する手は武器の他に無し!」

首を回せばロバートもアンジェラも近くで屈んでいた。彼の喝で酔いが醒めたみたいに、徐々にはっきりとしてくる頭でなぜこんな無謀なことをしたのかと後悔の念が湧き起こってきた。

「……ごめん。」

リニーは身体を起こして姿勢を正した。花飾りの片方は落としてしまった。耳の上のところは黒髪に触れる感触だけがある。

「機関車まで行って時化を直せばいいんだよね。」

「きっと前の車両は混乱状態だ。君が行かない方がいいだろう。」

「いいよ、いつもみたいに屋根に上がるから。」

「危険よ、何せこの敵の数だから。」

「見たところ、騎兵はこの車両にだけ張り付いておるようだが……。」

「大丈夫。」

力強く頷く。それでロバートも頷いた。

「援護する。」

中央辺りの車窓からロバートが顔を出した。戦士の一人はそれを見つけて敵発見の哮りを上げ、呼応するようにして各々がライフルを向け始める。向かい側でもアンジェラと稲熊が同じようにして敵の注意を引き付けた。

激しい銃撃が始まる。木製の車体は脆く、しょっちゅう弾丸が貫通する。それを防ぐために座面の一部を引っぺがして車体との間に挟んでやった。これでも貫かれる可能性はあるが。隙を見てリニーは前の車両との間にあるデッキから屋根によじ登って前方に向かった。その姿を見送って、三人は再び通路の中央に集まる。

「このまま注意を引き続けて、前に行かせるな。」

その時、視線の先で最後部の扉が開く。ライフルを構えた一人の戦士が入ってきて、物珍しそうに車内を見回す。ロバートはその隙に銃を向けて一発、敵をデッキに押し戻した。

「乗り移って来てるわ!」

「車両の最前で迎え討つ!稲熊、前方から乗り込んでくるのを止めてくれ!」

「承知。」

再び車両の最前に進み、一番前の座席の陰に身を隠した。背後では半開きの扉が開いてさらに敵が入ってくる。二人はそれを迎え討ち、稲熊は前の扉を開けて連結部のデッキを覗いた。こちらからも左右には数騎見える。

「この車両に乗り移らせて、リニーが機関車を再加速させてくれたら連結を切って車両ごと置いてけぼりにしてやろう。」

言うなりロバートは荷物を抱えて前の車両のデッキの上に投げ置いた。

敵は次々に乗り込んでくる。はじめの内は扉を開けた途端に狙い撃つことができたが、それも追いつかなくなった今では後方の座席に何人もが潜んでいる。抵抗の甲斐なく侵入者を押し返すには至らず、彼らは一歩、また一歩と座席を前に前に進んでくる。外では残る騎馬隊が併走を続けている。かなり肉薄し、窓のすぐ外から撃ち込んでくる。

「ロバート、前方からも迫っておるぞ!」

「分かってる!」

「ねえ、あなたあと何発持っていて?」

再装填の最中にアンジェラが尋ねた。

「これでおしまい。」

「そう。……こっちはもう撃ち尽くしてよ。」

「もっと早くに言ってくれ!」

列車はまだ加速を開始しない。迫る敵の最前線は車両の中央を越した。進撃を抑えるために威嚇の射撃などをしている余裕はなく、幾ばくの猶予もなかった。

「前の車両に移れ!」

合図と共に三人はデッキへ飛び出した。車両の扉を閉め、前の車両に飛び移る。外を走る敵はいなくなった代わりに、じきに目の前の扉が開いて車内から押し寄せてくる。

車両の外壁に並んで背中をつけ、それぞれが自分の武器を確認した。至近距離で擲弾筒は役に立たないから、拳銃に残った一発を除いて銃弾は底をついた。アンジェラのライフルは既に単なる鈍器と化している。

「ところで連結器ってどうやって外すの?」

「僕がやるよ。無防備になるから援護を頼む。」

言い終わるとロバートは車両の隙間に上半身をするりと突っ込んだ。二人が慌てて止めようとするも彼は「放せ」と言って聞かない。そうするうちにとうとう扉を破ってインディアンたちが現れ、車両のあちらとこちらで格闘が始まった。

視線のすぐ先で、瞬きの内に枕木が何本と通り過ぎていく。速力が低下しているとかは関係なく、ここで下に落ちればすなわち轢死する。目が回るような景色をなるべく見ないようにして、ロバートは片手で身体を支えながら腰まで身を乗り出して台車に手を伸ばした。連結器の解放装置は車体下部についており、本来ならば列車から降りて行うものなのでこうして乗ったまま操作することは想定されていない。先に空気ブレエキ管を外しておく。上は戦闘、下は車輪の音が響いて壮絶な場所に身を置いている。ロバートはやっと装置に手が届いてそれを引いた。だがそれは片手ではビクともしなくて、ついに彼は柵を掴んでいた手を離して両手でそれを引いた。

連結器が重い音をたて、まもなく頭上から光が差し込んだ。連結器のもう半分は少しずつ視界の隅に消えていった。ちょうど機関車が加速を開始したようで、列車は惰性で走る最後車をぐんぐん突き放していく。

ロバートは胸を撫で下ろした。上体を戻そうと足に力を入れたその時、すっかり忘れていた傷が痛んで思わず力が抜けてしまった。

「あ。」

ずるずると身体が下がっていく。連結器が顔の横を通り過ぎ、鼻の先に線路が……。

「危ない!」

ズボンを掴まれ、強い力でぐいと引き戻される。線路は遠ざかって彼の視界には青空が飛び込んだ。

客車はもう随分遠くで大平原に小さく浮かんでいる。インディアンたちは孤独な車両から虚しくこちらを見つめることしかできないでいた。

「落ちるまで身を乗り出すのはおやめなさい!」

「装置が思ったより固くて……」

「一時は危うかったが、難を逃れたな。」

線路に落ちかけたにも関わらず、帽子は逞しく頭の上に戴っている。まるで彼の頭に貼り付いているかのようだ。ロバートは顔を上げて両隣を見た。

「無事か?」

「うむ。」

「痛……」

ライフルを肩に掛けてアンジェラは腕を押さえていた。その服が赤く汚れていたので彼は驚いて声を上げた。

「平気よ、少し殴打を受けただけ。」

「だって、血が……!」

「これは返り血。誰かさんがたいそう刀を振り回していてよ。」

反対隣では稲熊が胡坐をかいて刀の血を拭き取っているところだった。黒い軍服で分かりにくいが、彼の服もよく汚れているらしかった。ロバートは安堵して向き直って、彼女の白い頬についた血を手で拭った――。

「あ。」

鮮血の代わりに、触れた部分に指の形に黒い跡がついた。彼が自分の手をよくよく見ると、機械油で真っ黒く汚れている。アンジェラもそれを見てみるみる顔を歪めた。

「なんてこと!最悪!」

すぐさまハンカチを出して頬を強く擦る。それでも拭いきれずに油が広がって頬の半分が薄黒くなっている。

「すまない、そういうつもりは……」

「ええそうでしょうね!」

いつもの調子ならここから激しくまくし立てただろうが、今日はきっぱり黙り込んでしまった。怒る気力すら今は残っていないのだ。彼女は壁に背中をつけ、足先をデッキの外に投げ出してぼんやりと座り込んだ。ロバートも衣服を汚さぬよう両の手に拳を結んだまま半ば放心して景色を眺めている。

そのまま眠りにでもついてしまいそうなものだったが、やがて彼は荷物をまとめて立ち上がった。

「戻ろう。ここは冷えるから。」

「左様。」

先ほどの襲撃など無かったかのように、一つ前の車両は平和そのものである。リニーの様子が気になって前に行こうかとしていたところ、向こう側の扉が開いて機関士の服装をした男とリニーが入ってきた。

「あんたたち、この娘の連れか?」

「ああそうだ……。!!」

男に片側の肩を支えられたリニーは力なく、身に着けたポンチョが赤黒く染まっていた。

三人はすぐに駆け寄った。

「前にも、敵がいて……しくじった。」

「しっかりしろ!」

「大丈夫、死ぬほどじゃない、から。」

「待ってろよ、駅まで飛ばすからな。」

機関士はもと来た道を戻っていく。

リニーの身体を見てみれば、左の肩から血が流れ出ていた。

「気を確かに、すぐに駅に着くから。」

「うん。ごめん。」

腕に抱かれて時々苦痛に表情を歪める少女を周りの乗客は騒然として見つめていた。

ネブラスカ州の東端、アイオワ州、ミズーリ州との州境はミズーリ川という大河によって隔たれている。南北に向かって蛇行する河道に沿った境界の、その中ほどに位置するネブラスカ第一の都市はオマハという。長らくプラット川に沿って進んだ路線はやがてこの都市に至る。オマハといえばユニオン・パシフィック鉄道の拠点にして大陸横断鉄道の東起点。この夜をもって四人は合衆国最初の大陸横断鉄道を踏破した。一九一一マイルに渡る途方もない路線は当初の鉄道会社の広告では四日とかからずに渡れるという話だった。現代では機関車技術の向上によりさらに早く渡り切ることができたはずだが……追手を退けつつ進んだ彼らの旅はそれよりも長い時間を要するものだった。

オマハという都市を特徴づける一つの重要な産品がある――食肉。街のほど近くにある工場では、小さい区画に区切られた柵の中に多数の家畜がひしめいているのを見ることができる。日々この街に集う家畜は人口をも凌駕する。豊かな平原で放牧された畜牛がオマハで加工され、ミズーリ川の向こう側、東部の消費地へと運送されていくのだ。こうした加工工場はかつてシカゴなど消費地に近い場所にあった。運送技術の発達によって新鮮な食肉をより早く輸送できるようになり、加工工場の所在地は次第に放牧場に近付いていった。

街の病院でリニーは目を覚ました。左肩に食い込んだ弾丸を抜き取る施術をしてから、落ち着いて一眠りしたのだった。記憶は鮮明に思い出される。今は肩を動かさぬようにと左腕ごと布で巻かれているから不自由の身である。不思議なことに今となってはそこまで痛むこともなくて、何かしら薬が効いているのかもしれない。

リニーは起き上がって周りを見た。ベッドから少し離れた場所にラムプが灯る他は明かりに乏しく薄暗い部屋だ。窓際の席に座って刀を磨いている男の他には、ここには誰もいないようだった。

「起きたか、調子は如何。」

「もう平気。……あの二人は?」

「弾薬を買い出しに行きて、しばらく経つ。」

「二人だけで大丈夫なの?」

彼はリニーをちらりと見た。

「それは用心のためか、又は彼らの気質の故か。」

「どちらかといえば、二つ目の方。」

二人は目を見合わせてくすりと笑った。

リニーは肩に手を触れてみる。まだ痛い。銃創の痛みがどれほど続くものかは知らないが、完治するのには時間がかかりそうだ。

「昼間はありがとう。」

「礼に及ばぬ。」

「でも、やっぱり駄目だった。」

稲熊は刀を磨く手を止めた。納刀して膝の上に置き、彼女の話に耳を傾ける。

「考え直したつもり、だったんだけど、彼らの中の一人を目の前にして、判断が鈍った。この怪我はそのせい。」

「致し方あるまい。某がかつて故郷の朋友に対峙せし時も、主と同じようなものだった。」

「故郷の?……何があったの。」

身体を回そうとしたら刺すように肩に痛みが走り、稲熊が安静にするよう促した。

「日本で内乱があってな……軍人である某は反乱軍を制圧した――彼らは故郷の藩士だった。実家からは反乱軍に加わるようにと達しがあったが、それを無視したどころか、敵として迎え討った。これに依りて某と岡田家との縁は切れておる。」

「そんなことが。大変だっただろうね。」

「今は昔のこと。」

「それってシヴィル・ウォーみたいな?」

彼は腕を組んだ。それは分からなかった。

「寡聞にしてかの戦のことは存ぜぬが、ある面ではそうであるし、またある面では違うであろう。」

「グレイヒルさん、ロバートの叔父さんは言っていた。自らは英雄と持て囃されているけど、その実は合衆国民の同胞を傷つけてきたのだって。」

「何時の世も内乱とは斯くあるものか。」

稲熊はベルトに紐を結び付けて、刀を提げる。テーブルの上で照るラムプの光の玉を漆黒の鞘は細長い身に映す。彼は立ち上がって柄に手を掛け、抜刀して具合を確かめた。抜刀は戦いの開幕に関わり、すなわち一瞬で生死を分ける要素でもある。奥の壁に影を落としながら輝きを放つ刀身は、新月の後から三日目の夜に見る月にも似ている。

彼はまた席に戻って、今はその手に何も持たずに背筋を正している。

「故郷の家族を、想ったりはしない?」

彼女の質問に少し黙り込んで、そうして「する」と答えた。

「されど想うのみぞ。例え家族が過去を水に流そうとも、己が罪を赦すまじと、誓って家の敷居は跨がじと、そう心に決めておったが――。」

逆説に続く言葉をリニーは待った。

「いずれは交わることもあろう。元より某が誓って会うまじと決めておったのは骨を埋める心づもりで海の向こうの外国に渡ったが故なのだ。ところが近頃は考えが変わった。合衆国で得た知見と意志とを日本に持ち帰るが我が使命と心得た。ならば国に帰りてもう一度故郷の土を踏むことがないと誰が言えようか。――某はかつて死に損ないて、故郷を裏切って朝敵を滅ぼし、今はここに居直っておる。なればこそ、この道を進み続けるが道理。」

「よく分からないや。」

「所詮聞くに及ばぬ戯れ言よ。」

「つまり、稲熊にもやることがあるんだよね。」

彼は頷いた。

「じゃあ私と一緒だ。」

「主は同胞を救うのであったな。」

「それだけじゃない、私たちと、この国の先住民が皆生きられる道を開拓しようと思う。」

彼女と目を合わせ、稲熊は目を細めた。

「良きまなざしをするようになったな。会った頃はロバートに付き従う妹娘のようであったが。」

「そう、かな。」

部屋の扉が開いて賑やかな二人が舞い戻ってきた。

「戻ったぞ。リニー、お目覚めかい。」

「調子はいかがかしら。」

「平気。明日には出られるよ。」

「いや、それなんだが……明日はこの街に留まる。」

荷物をばらばらとあちこちに置きながら身軽になった二人は空いている席にどっかり座った。

「私のことなら平気だよ。」

「それはよかった。だけどな、弾薬買うついでにアンジェラのライフルを点検に出してきたから、それが明日までかかるんだ。」

見れば荷物の中に彼女の臙脂色のライフルケエスは無かった。

「使って、しまい込んでを繰り返していたから、もう長いこと部品の交換をしていなくてよ。」

「得物の手入れは基本。」

「岡田先生のお言葉だ。」

「暇さえあれば刀を磨いている男は言うことが違うわね。」

その言葉に稲熊はむしろ得意気になった。

「それに、明日はワシントンで公聴会があるだろう。あれを前に叔父さんに追って連絡を入れておいたんだ。政府の結論は後で知ることになろうが、せめて明日くらいは列車で暴れずに静かにしておこうかと思ってね。」

「電報には何て送ったの?」

「一にも二にも自信を崩しちゃ駄目だ、多少調子のいいことを書いておいた。」

言葉通りに彼は調子づいてにこにこしている。これまでの付き合いからやけに調子のいい時のロバートは要注意だと三人は知っていた。

「仕事柄、他人が送る電報を読む機会は多かった。単語課金制の仕様上、料金を抑えるために電文は短いものになるが、大切なのは『含意』だと僕は気付いたのさ。」

凡そ自らの生命が懸かっているとは思えない奔放さに呆れでもするべきところ、これまでの付き合いからロバートの自信には裏付けがないわけでないのを三人は知っていた。

「まあ、どうぞご勝手に。」

アンジェラは肩をすくめる。

「話は変わるが、主ら、飯はどうした。某は腹の虫が泣いておる。」

「ああ、それがさ……」

ロバートはテーブルに放ってあった包みを持ち上げた。大きな塊で、四角い。

「まさか、パンだけか?」

「それがパンでなくてよ。」

包み紙を開いて、脂取り紙の中から出てきたのは幾重にも折り重なったステーキであった。一つの大きな塊の如く積み上がり、まだ温かい。

「この街、どこ行ってもステーキしかなくて。」

「怪我人に肉の塊をあげるのかって、私は言ったのよ!」

「仕方がない、選択肢が無かったんだ。」

「某はやぶさかではない。リニー嬢、怪我には肉こそ一番の妙薬。」

「嘘……でしょう。」

ベッドに座って彼女は少し引きつった笑いを見せていた。

その日の道路は交通が多く、個人の馬車が渋滞を起こすほどに路上に溢れていた。それも当然のことで、彼らが目指している場所は揃いも揃って同じなのだから。ワシントンの中心部にある公会堂が未だかつてない規模の公聴会に使用される。

予定より遅れて会場に到達したワトキンスは正面入口でごった返す人の群れを見た。我先にと群集を抜け出そうとする参加者たちは回転式のガラス扉で目詰まりを起こし、外側ではそれに加えて会場に入ること叶わなかった記者たちが自分勝手に動き回っては、参加者に声をかけて取材を申し込む。予定開始時刻は三十分後に迫っているが、これでは遅らせざるを得ない。

正面入口の脇をすり抜けてワトキンスは公会堂の中に入り、上階へ上がった。廊下に並んだ小部屋の一つでは大統領が当の昔に会場に到着していて、他の仕事をしながら会場が整うのを待っていた。

ワトキンスが入室すると、クリーヴランドは手元の資料から視線を上げて軽く手を挙げた。

「遅ればせながらただいま参上しました。」

「や、仕方ないね、これは。開始時刻はやはり遅らせようと思う。正直なところ、急な用件にも関わらずこれだけの人数が集まったのはあまり例のないことだ。その意味が分かるね。」

「それだけ世間の注目を集めているということでしょう。」

「そうだね。」

クリーヴランドは資料を片付けて机の隅にあるコーヒーカップを手に取った。

「将軍、あなたには最初に発言の時間を与えるからね、心してかかりなさい。それが甥の運命を分かつかもしれないのだよ。」

「現時点で政府の対応は想定されているのですか。」

彼はカップを口につけてから、髭の下の唇をすぼめた。

「私はあくまで世論と共にあるよ。」

公聴会を行えど、最終的に政府の判断を決めるのは目の前に座る大統領の他にいない。彼は言葉の陰で既に腹を決めているのだろうか、それはどちらに転ぶのだろうか、ワトキンスにはまだ分からない。

「ところで、君の甥からまた電報が届いたそうだね。」

「はい。」

「どこから?」

「オマハです。」

「オマハか。やはり彼らは東に向かっているんだね。それで何て?」

「『スベテ テイコクドオリ』と。それ以外にはありません。」

ワトキンスは懐から電報を取り出してそれを開く。オマハの電信局から発せられた、ロバート・グレイヒルによる短い言葉が記されていた。

「『全て定刻通り』か。私には詳しいことは理解しかねるが、それはつまり彼は無事であると考えてよいのかな。そしてもう一つ、彼は当てもなく放浪を続けているわけではないということだ。」

「ええ、それは間違いないでしょう。」

「何か彼には希望があるんだね。今はそれに向かって進み続けているように、私には思える。……ロバート・グレイヒル、彼は私がはじめに思っていたより胆力のある男だ。そういうところは将軍に似てかね。」

「いいえ……小生が知らなかっただけで、甥は元々そのような気質だったのかもしれません。」

ワトキンスの背後で扉が開いた。若い娘――ロバートくらいの年齢のが、「クリーヴおじさん!」と声を上げながら入ってきた。

「やあフランク、よく来たね。」

クリーヴランドは立ち上がって女性を自らの腕の中に迎えた。

「大変だったろう、ここに来るまで。」

「ええとっても。外はまだまだ落ち着く気配がございませんの。」

女性は彼から離れて、すぐそばに立っていたワトキンスと顔を合わせた。見れば、彼女は正装をした品の良い女性で、いかにも名のある方の娘という風情である。

「申し訳ありません、お邪魔してしまって。」

「いえ。」

合衆国の大統領を親しげに「おじさん」と呼ぶところも、何か縁の深い娘さんらしい。

話は中断されたが、それ以上の用件がなかったのでワトキンスはその場を女性に譲ろうとした。するとクリーヴランドは彼を呼び止めた。彼女を隣に立たせる。

「戻る前に紹介させてくれ。彼女はフランシス・フォルサム。亡き親友の娘で、今では私が後見人を務めている。フランク、この方がグレイヒル将軍だよ。」

彼は一度被り直した帽子を取ってフランシスと握手を交わした。

「初めまして、グレイヒル将軍。お噂は存じ上げておりますわ。どうぞよろしくお願いします。」

「よろしく。」

彼女は朗らかな笑顔を見せた。

フランシスはクリーヴランドと親交が深かったある術士の令嬢である。その男は若くして妻子を残し天国へ旅立ってしまったので、クリーヴランドが後見人となって生活を助けてやっていた。クリーヴランドはフランシスが赤ん坊のことから彼女を知っており、自分の娘のように溺愛していた。フランシスもまた幼い頃から彼を「クリーヴおじさん」と呼んでたいそう慕っているのだった。

「フランクは今日の会に参加したいと言うので、私が特別に席を取っておいたんだよ。フランク、静かに聞いていなさいね。」

「はいおじさん。」と明るい返事をした。随分と社会問題に熱心な娘さんなのかとワトキンスは思った。

「将軍はグレイヒル技士の叔父様でいらっしゃいますのよね。先日の表明は感銘を受けました。わたくしは将軍を応援させていただきますわ。」

その言葉には驚かされた。術士は皆ロバートの研究に反感を抱いているものと思い込んでいた。実際はごくわずかだとしても、彼に共感を示す術士もいるのだ。

「将軍は彼を大切になさっていらっしゃるのでしょう。そのお心が伝わりましたわ。」

「ご理解に感謝申し上げます。」

「お尋ねしますが、グレイヒル技士はおいくつですか。」

「確か、二十五ばかりかと。」

「それでしたらわたくしの四つ上ですわね。」

フランシスは口を覆って笑顔を見せた。

「健闘をお祈り申し上げます、将軍。それではまた後ほど。」

そう言って彼女は部屋を後にした。別れ際にクリーヴランドに手を振るのを、彼は笑顔で応えた。

「いずれあなたに紹介しようと思っていてね。あの子を見ていると、将軍、あなたのことも全くの他所事には思えなくなってくるんだ。」

ワトキンスもまた、親しげな二人を見て自分が最後に甥と話した時のことが思い出されるのだった。

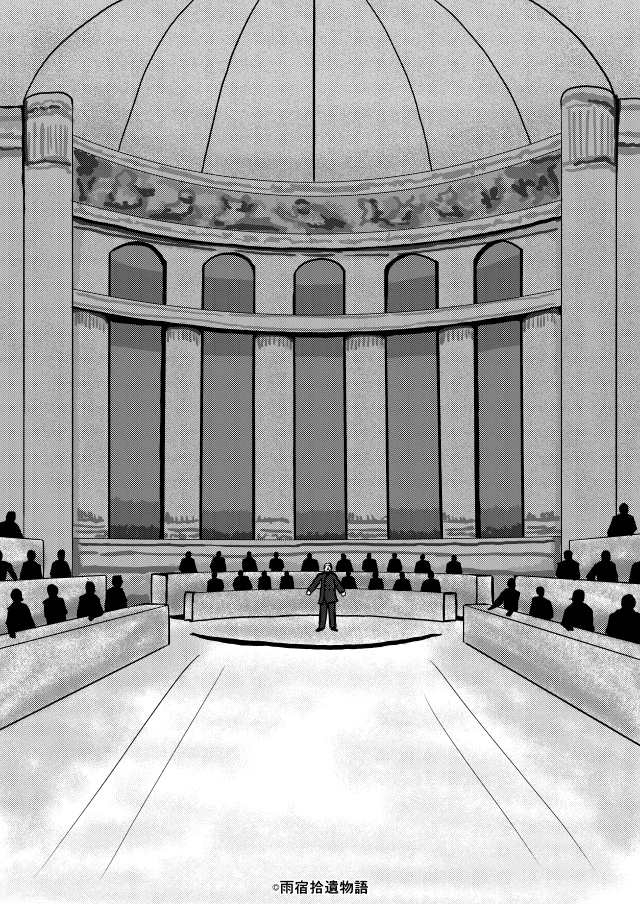

公会堂の外観は白壁に、階段と溝の彫り込まれた白柱を正面に構えたギリシア風の古典様式で、これは合衆国議会議事堂にも用いられた建国当時の流行を下地にしている。一方で内部の会議場は高いドオムを持ち、四角い室の三方は雛壇になって長机と総数数百にも上るような座席が据え付けられている。奥の一方は会議を取り仕切る者の席や登壇して演説する時に使う壇が設けられている。バロックの様式を感じさせ、オペラか何かを開けそうな雰囲気がある。広い部屋の中央に立つだけでも圧倒されるようだが、今はその座席のほとんどが埋まっているのだから壮観である。更なることには、その顔ぶれを見れば一度は写真で目にしたことがあるような各界の大物たちばかりで、これは合衆国の偉大な人々を集めた博覧会である。政治家、実業家、銀行家、教授、術士、将校……それぞれの区画でまとまって席に着く。最後に我らが大統領が議場に姿を現し、前方の中央を陣取った。

クリーヴランドは全体に届くように一段と声を張り上げた。

「本日お集りの皆さん、私は合衆国の大統領グロヴァ―・クリーヴランドです。こうしてこの国を愛し、この国で生きる偉大な皆さんがこの場に会したことを嬉しく思います。さて、ご存じの通り皆さんはある一つの共通した目的のためにここに集っています。それは合衆国を騒がせるある一人の技士とその研究についてでしょう。話を始める前に、一つの約束事を設けさせていただきたい。私は何よりも正義と真実を愛し、嘘と不正を憎む、それは誰にも劣らないと自負しています。願わくは、この席に着いている間は皆さんも神に誓ってそうであってもらいたい。もしも私の願いに賛同いただけない方がいらっしゃるのならば、今しばらく時間を取りましょう、その間に退席してよろしい。分かりましたね。」

彼は黙り込んだ。会場は静まり返り、立ち上がる者は誰もいない。やがて彼は頷いて静寂を破った。

「よろしいでしょう。では始めましょう。」

何人も並んだ書記が一斉にペンを執る。

「先ほども申し上げた通り、公聴会の議題は『技士ロバート・グレイヒルに対して合衆国政府は如何なる対応をするべきか』ということです。はじめに経緯を説明しましょう。サクラメントの電信技士ロバート・グレイヒルは某社の依頼を受けて電気事業の実用化に向けて同社から研究資金を受け取りました。知っての通り、送電技術は発展の途上にあり時化の影響を大きく受けるため、これを軽減することが依頼の目的でした。果たして彼はアリゾナの地で依頼を達成しうる技術の開発に成功した――それは時化そのものを抑える技術だと報じられた。ところがこれが『今後一切、術と時化の発生に関する研究を行わない』と誓ったヴィエナ宣言に反するとの指摘がなされ、合衆国、及び世界は懸念を示しています。ここまで騒動が大きくなったのは、この技術が時化と同時に術士の術を封じるものだとの報道がなされたからでしょう。批判を受けて彼は公の場に姿を現したが、十分な説明は成されず今に至ります。あらましの説明はここまでにして、現在の彼の状況について、彼の叔父であり後見人である、我らが『名将』ワトキンス・グレイヒル大佐にご説明願います。それでは将軍、よろしく。」

ワトキンスはその場に立ち上がり、事前に用意した走り書きに目を通しながら語った。

会見から数日後ロバートの家は火災で焼失し、彼は行方不明になる。しかしその後各地でそれらしい存在が確認され、彼が研究の一切を持って三人の仲間と共に東に向かう鉄道に乗っていることが分かった。ソルトレイクシティ、オマハから電報も届き、現在はネブラスカかその周辺にいると思われる。彼は正体不明の追手に何度か襲撃されている。それはおそらく彼の持つ研究が理由であろう。

「その上で、吾輩は即刻ロバートの身柄と彼の研究の保護を主張する。現在、彼の存在は外交関係を通じて安全保障上の問題に発展しており、合衆国として早期に彼を適切な保護下に置くことが求められている。また、研究の内容については彼以外誰も分かっておらず、宣言に違反するかは精査の余地ありと考える。以上がロバートの現況と自論であります。」

「ご苦労。確かに政府は既に各国から再三の懸念を表明されており、いくつかは非難声明も受け取っている。何にせよ彼を放置することは得策ではないね。それでは意見のある方は挙手をして、指名を受けたら立ち上がってください。」

呼びかけを受けて、ぱらぱらと手が挙がり始める。その中でもクリーヴランドが言い終わる前に最も早く手を挙げた、顎鬚を耳まで蓄えた男に指名がなされた。術士席である。

「大変有意義なお話をありがとうございました、『叔父上』。あなたの仰る『保護』が何を指すか私には理解しかねますが、対応なさるなら最も手っ取り早いものがある、それは技士を逮捕することです。というより、州警察はなぜそうしてこなかったのか不思議でなりませんが。」

周りの者がしきりに頷く。ワトキンスはすぐに手を挙げた。

「吾輩はあなたの『叔父上』ではないが……では問いましょう、ロバートは如何なる罪を犯しましたか。ヴィエナ宣言は技士の倫理規定であって、法律でも憲法でもない。」

「研究そのものでなくても、要は身柄を押さえられればよいでしょう。実際、彼は逃亡を続けていますし、その間に起こした列車での事件は十分逮捕理由になる。」

「逃亡ではない。事件の詳細は不明ですが、追手に襲われたのならば正当防衛だ。」

最初に発言した術士の後ろの列で手を挙げた男が発言した。

「技士の罪が分からないと仰せなら、お教えしましょう――国家反逆罪です。彼は社会に大きな不安を与え、合衆国を外交上危うい立場に追いやった。これは我々が二十年間築き上げてきた平和に対する挑戦だ。これがどうして罪でないと言えるか。将軍、かの戦乱を戦い抜いたあなたならお分かりでしょう。悲劇を繰り返さぬためにも我々は断固たる意志を持って恐れ知らずの『黒』技士に対峙せねばならない!」

一部から拍手が沸き起こる。演説じみた語り口にワトキンスは顔をしかめた。

反対側の雛壇で男が手を挙げた。リーランド・スタンフォード――セントラル・パシフィック鉄道の社長で、上院議員を務めている。

「言わせていただきましょう、私の鉄道会社は、グレイヒルの乗る列車で起きた事件で多大な損害を被ったことをお忘れなく。それからここにお集りの皆さんの中に、騒動に関連する一連の狂乱相場で大損した方がどれほどいらっしゃいますか。」

多くの者が頷いた。ここ最近の株式市場は一言で言って「グレイヒル相場」だった。彼の発言によって暴落した市場では大きな損害を被った投資家も多い。口々に不平が漏れ出す。

他の術士はロバートの仲間に対して異を唱える。

「技士が連れている者共もけしからん、アジア人やインディアンなどを連れて、これではならず者を引き連れた叛逆以外の何物でもない。あくまで厳しい対応を求める。……それよりも理解に苦しむのは、術士の娘が彼に与していることだがな。」

これに対してクリーヴランドは眉を顰める。

「白人だとか白人じゃないとかに拘った物言いを私は好かないがね。彼と共に行動する術士、アンジェラ・エマソン嬢については、その御父上がこの場にいらっしゃる。エマソン氏、何か意見があればどうぞ。」

卿は術士席の端に近い位置に座っていた。身構えてはいたが、話題に上がって名指しされると彼は狼狽えた。

「ご紹介の通り、あれは我が娘ですが、私は長らく家を離れておりますので詳しいことは分かりません。このような行動に出るのは無論初めてのことです。娘は決して不道徳な者ではありません、それだけはご理解ください。」

「『不道徳でない』と。」

「技士に篭絡されたとか、そんなところではないのか。」

「『駆け落ち旅行』に合衆国民全体を巻き込むのはやめてほしいものだ。」

議論は紛糾し、勝手な発言がいくつも見られるようになってきたので、一度静粛を取り戻す必要があった。

「率直な意見を述べるのは結構だが、最初の約束事を忘れてはいないね。みなさんはとかくグレイヒル技士を拘束することばかり考えているようだが、他の道を考えたことはないのか。確かに彼はヴィエナ宣言を破って秩序を乱したのかもしれない。だが将軍の言う通りこれは倫理規定であって、破ることで罰があるわけではないね。宣言が出されたのは一七七六年、もう百年以上昔で、当時生きていた者はもうどこにもいない。ところで、この年はもう一つ大事な宣言が出された年である――この国の独立宣言だ。ここではすべての人民が自由な権利を持つ存在であると述べている。件の技士がアメリカ人ならば、彼はここにいる者と同様に権利を持っているはずだ。――一方は古い技士の共同宣言、もう一方は我々アメリカ人に根付く崇高な精神の宣言、我々はどちらを尊ぶべきかね。若き技士を謗る前に、一人一人の胸の内にある正義に問いかけてみてくれ。」

議場は再び静まり返った。不平を述べていた者たちを一挙に黙らせるような重みがクリーヴランドの発する一言一句にはあった。

改めて最初に発言したのはやはりワトキンスだった。彼は限りなく敵ばかりのこの会議の厳しさを痛感していて、彼の主張を認められるには別な論点を見つけなければならないと考えた。

「お忘れかもしれないが、ロバートは素性の分からない追手の襲撃を受けている。それらの目的が彼の研究にあることはまず間違いないだろう。敵の目的が達されてしまった時のことをお考えになってはいかがか。何とも知れぬ者に重大な研究が持ち去られてしまう。……目下、ロバートは知識を自らの記憶と手持ちの研究資料とに留めている。それが失われることを防ぐために、政府としての対応が不可欠であることは、誰しも異論はないだろう。」

「それは将軍の言う通りだね。だが、外交部としてはそれが諸外国との関係に悪い影響を及ぼすことを懸念している。そうだね、外務大臣。」

クリーヴランドは横を見た。近くに座る男が「その通り」と頷く。

「それを差し置いても保護すべき理由があれば、その時は躊躇いますまいな、大統領。」

「全くその通り。皆さんには是非とも国益の観点に立ってこれを議論していただきたい。」

ジョージ・ウエスティングハウス、初めにロバートに仕事を依頼した男が発言する。

「私はもとより彼の研究を完全に破棄させることを完全に支持しているわけではないのです。それが時化を防ぐ非常に有益なものであるならば、彼のことを研究成果も含めて保護することもやぶさかではないと思う。」

すぐに術士席から反論が上がる。

「あなたは自分が何を仰っているか分かっていてか。大方、自分が投資した金が無駄になるのが我慢ならないといったところだろう。」

「いいや、これは私も賛同する。」

ウエスティングハウスに共鳴したのはジョン・ピアポント・モルガン、合衆国を牛耳る巨大な銀行の経営者。

「この国は術士が不足している。工場で、鉄道で日々発生する時化によってどれだけの事故が発生し、どれだけの生産力が失われているか。それを勘定した者は未だかつてありませんが……とにかく膨大だ。それだけではないぞ、術士の確保に目途が立たなかったために断念された新規工場がどれだけあったか、『生まれるはずだった』生産力までも失っているのだ。これを一挙に解決できるのならば、旧大陸の国々と多少諍いを起こすことが何だというのか。」

「到底受け容れられぬ。どうにもあなた方平民出身の実業家は我々術士のことを金食い虫として排斥したがっているきらいがある。『アメリカの夢』だとか仰るのは結構だが、機械が誰のおかげで動いているかはどうぞお忘れなく。」

大変意地悪な物言いをつけるのはこれまた術士席の男である。これですっかり雛壇のあちらとこちらで対立が起こってしまって、様々な発言が飛び交った。

「機械を動かす最重要職務に就いていると自負をお持ちなら、どうぞ我々鉄道会社にもっとご応募いただきたい。蒸気機関車の術機関士という輝かしい職務が待っていますよ。ところがあなた方ときたら機関士の仕事を汚いだの臭いだの言って手伝おうとはしないじゃありませんか。その実、運転台の横でふんぞり返って座っているだけなのに。」

合衆国の鉄道を築いた「鉄道王」ことコーネリアス・ヴァンダービルトの嫡孫であるコーネリアス二世は語る。

「それは鉄道会社が給料を出し渋っているだけでしょう。」

「そのように足元を見た態度を取っているから経営者たちが敬遠するのではないか。」

「何にせよ術士の排除は倫理に反した行為だ。魔女狩りの時代に回帰するか、そうでなくても我々は二十余年前に学んだではないか。」

話題が次第に逸れていき、すぐに勝手な発言が増えるので、度々仕切り直す場面が出てきた。

マイアー・グッゲンハイム、各地の鉱山を開発する「鉱山王」が重々しく手を挙げた。

「ロバート・グレイヒルの研究を保護するか否かは、それによって受ける『恩恵』の大きさによる。それによっては支持を考えないこともないがね。」

同じような発言がいくつかあって、ワトキンスは反論した。

「先ほどからあなた方はそればかりを気にしている、ロバートの発見した技術によって金儲けができるかということだ。それではもし、本件であなた方がさしたる利益を得られないと分かれば『彼は助けるに値しない人間だ』と仰るか。」

「――ええ、そうでしょうね。」

一人の男が答えた。ジェイ・グールド、鉄道会社と電信会社の支配によって資産を築き上げた。

「各国との関係が冷え込めば貿易会社が打撃を受け、ほとんどの業界がそのあおりを受ける。損失だったら、ここにいる投資家の多くは既に被っているんですよ。そもそもが宣言破りの『黒』技士を、さらなる損失を生み出してまで助ける理由がありますか。」

「何だと……」

「ロバート・グレイヒルの意志によって再び合衆国が引き裂かれる、それだけじゃない、反感を抱いた各国が参戦しましょう。聡明な将軍、それともあなたが国内の混乱と外国の軍隊とを一手に引き受けて勝利を勝ち取っていただけるのですか?」

「それ以上語るなよ。」

ワトキンスは遂に手を挙げずして立ち上がった。もう辛抱堪らなかった。

「あなた方は皆自己保身と金儲けのことばかり考えている。終いには先の大戦まで持ち出して我が甥を貶める始末。シヴィル・ウォーは誰か一人の意志によって火が付いたものではない。溜まり続けた不均衡なこの国の歪みが引き起こしたんだ。吾輩は鮮明に覚えている、混乱を極める社会の中で誰もが誰かを謗っていたのを、ちょうどあなた方が我が甥に対して心無い言葉を浴びせかけるようにだ。今再び歪みは増している、欲に目が眩んだ悪徳な心を持つ者たちによって。金儲けが正義だと信じて疑わず、その影で広がり続けた格差が社会を歪ませているのだ。邁進し続ける今日の合衆国を誰かは『黄金』と呼んだ、だがそれは一枚皮をめくればくすんだ石ころの表面が顔を出すような、金ぴかの金メッキだった。――明日、二度目のシヴィル・ウォーが起ころうと吾輩は驚かない。そしてそれは我が甥が、誰か一人が引き起こすのではない。この歪んだ社会を作り上げたあなた方全員によって引き起こされるのだ。我々が、シヴィル・ウォーの首謀者なのだ。」

力強い叫びはドオムの天井に虚しく響いた。誰も真剣に受け止めてはいないことをワトキンスは知っていた。長年『名将』と称えられ、その称賛の陰で抱いていた心の声がついに飛び出してとめどなくこの議場に木霊した。

「もういいだろう。」

クリーヴランドは低い調子で言った。ワトキンスはそれで我に返り、へなへなと座り込んだ。

「午前の会議はこれで終了する。」

その宣言で一時の解散が言い渡された。

昼休みにワトキンスは再び大統領の小部屋に呼び出された。朝と同じように座っているクリーヴランドがいて、その隣ではフランシスが彼の机を覗き込んでいた。ワトキンスが入室すると二人は揃って顔を上げた。

「や、本来は休憩の時間だから、どうかここでゆっくりしていくといい。といっても大統領を前に緊張するなとは難しいかもしれないね。どうかここにいるフランクを見習ってここはひとつ。」

フランシスはにっこりと微笑んだ。本当にクリーヴランドと親しげな様子である。ワトキンスは彼の机の前に立った。

「先刻は失礼を致しました。」

「そう思っているのならそれ以上言う必要はないね。将軍、はやる気持ちは分かるが、焦ってはいけない。」

「はい。」

「お気を落とさないで、わたくしは将軍の言葉に胸がすく思いがしましたわ。近頃の術士は金欲が強くていけませんわ、術士とは本来節制と自然への愛着を是として信仰に生きるものですのよ。たかだか数十年のうちにそれを忘れてしまったのだわ。」

「またまた、フランクはみいちゃんはあちゃんなんだから。」

クリーヴランドは彼女の華奢な肩を覆い隠すほどの手でぽんぽん叩いた。

「反省はしていますが、依然考えは変わっておりません。」

ワトキンスは一つしかない窓の遠くを見据えた。ここからはワシントンを象徴する広い緑地帯がよく見える。

「これは、リンカーン大統領が遺した負の遺産、シヴィル・ウォーの後腐れです。」

「ほう。」

「シヴィル・ウォーを乗り越えて国民の心を再統一するのに彼は経済成長という手段を選んだ。誰のところにも富が巡るようにすれば社会の対立は減ると考えた。実際、当時はそれでよかった。だが二十年という時を経て状況は変わった。巡る富に不均衡が生じ、開戦以前よりも格差は拡大し、それは広がる一方です。リンカーン大統領の策がまた新たな内乱の種となった。……やはり今日の合衆国はいつ内乱を迎えても不思議ではない。」

「それだけではないよ。もう一度戦火が巻き起こるのを恐れ、我々はシヴィル・ウォーという古傷をひた隠しにしてきた。向き合うことを恐れ続けていたために、合衆国は過去を清算することができなかった。だからこそかつての大火は小さく、でも確かに不気味な燻りを見せている。」

「……わたくしは当時幼くてあまり多くを覚えていませんの。それは厳しい戦いだったのでしょうね。」

「いかにも。とても厳しかった。小生は国民に銃口を向けた、それが合衆国のためと信じて。ですがこの心から躊躇いが消えたことは片時もなかった――それは今でも。大統領という偉大な指導者が無ければ、小生は戦い抜くこと叶わなかったやもしれません。我が甥は今、たった一人で世界と戦っている。」

「将軍が共にあるではありませんこと。グレイヒル技士はきっと叔父上を頼りにしておりますわ。」

フランシスは温かく、人情味のある女性だった。クリーヴランドが溺愛するのも頷けるようだ。

昼食の誘いを断ってワトキンスは部屋を後にした。

午後の会議の始まりが迫る頃、ワトキンスは議場に戻る道すがら廊下でエマソン卿を見た。卿は廊下に立ち尽くして何をするでもなくぼんやりとして、彼が近付くのを見とめて手を挙げた。

二人は挨拶をしたきり黙ってしまった。冷静に言葉を捻り出そうとしてもそれらしいものが出てこなかったのだ。お互いにこの会議が厳しいものであることを痛感していた。

「『駆け落ち旅行』もあながち間違いでないのかもしれん。」

とうとう卿はそんなことを呟いたので、ワトキンスはますます言葉が出なくなった。

「思い返すと辻褄が合うこともあるのです。」

「まさか。」

「あれはロバート君のことを愛していたかもしれません。」

「しかし、あれは幼い頃の話ではありませんか。」

「全くその通りなのですがね。」

「しかも甥は平民です。」

「そう、そうなんですがね、不可解な事なんだが。」

ワトキンスはよく分からなかった。

「……甥はあなたのことを尊敬しています。あなたに受けた恩を忘れたことはありません。」

「ああ、分かっている。」

「どうか、彼の行く末に光を灯してください。」

間もなく会議が再開される。二人は議場に入ってそれぞれの席に向かった。

午後一番の議場にクリーヴランドの声が響きわたる。

「皆さんが席に戻ったところで、再開致しましょう。」

議席の顔ぶれは変わっていない。午前は激しい議論を交わしていた者たちも平静を取り戻している。それがいつまで続くものとは分からぬが。

「技士ロバート・グレイヒルに対して国益の観点に立って我々が取れる対応とは何かということだが……確か皆さんの中のある者は技士と研究を保護することもやぶさかではないという話だったね。その続きから始めて良いだろう。繰り返しになるが、我々はいかなる時も正義と真実を愛し、嘘と不正を憎まなければならない。その上で正当な意見がある者は手を挙げてください。」

まもなく一人が手を挙げる。

「先に申し上げておきたいことがあるんですがね。それも技士の端くれとして。」

トーマス・アルバ・エジソン、彼は成功した実業家でありながら、自らも技士として多数の発明を行ってきた男で、合衆国の技士界の権威である。

「術士の皆さんには反感を抱かれるやもしれませんが、ご容赦ください。それというのは、グレイヒルの研究によって現在、技士の世界に大きな風穴が空いているということです。ヴィエナ宣言が我々にとって重要な倫理規範であることは確かですが、それはそれとして我々は今日まで時化を止める術を知らなかった、だが彼はそれを見つけました。世界中の技士が百年以上開けることの叶わなかった秘密の扉が遂に開かれたのです。扉の向こうで見たものをグレイヒルは未だ公開していませんが、その手掛かりはいくつも残した。各国の技士はそれを頼りに彼の後を必死で追おうとするはずです。それが宣言違反だと揶揄されようが、世間の明るみに出ないように『こっそり』研究しようとする者は後を絶たないでしょう。つまりどういうことか、ここで彼一人を粛清しようとも、第二第三のロバート・グレイヒルはすぐに現れるだろうということです。」

「――時間は巻き戻せない、術士の凋落はいずれ来たる定めです。残酷なことですが、どうかご理解ください。」

術士の席が一斉にどよめく。ある術士は叫び出した。

「ならばこそ後追いを出さないためにグレイヒルは徹底的に弾圧されなければならない!」

「正義においてそれは許されないね。」

クリーヴランドは言葉を遮る。

「合衆国民として、彼の思想の自由は保障されている。それを侵害することは許さない。」

「……話を続けてもよろしいですか。」

エジソンは語る。

「仮にグレイヒルに処罰を与えたとして、問題は第二のグレイヒルが現れるのは合衆国とは限らないということです。その国は彼の発見を国家として秘匿するでしょう。こうなれば我々が闇に葬った技術がみすみす他国に渡ったことになる。――私ははっきりと申し上げましょう、グレイヒルは保護され、彼の研究は合衆国の財産とされるべきです。」

「ふむ、筋は通っているようだね。何か意見のある者は。」

議場はまだざわついている。ざわめきの中でラッセル・セイジが手を挙げた。ニューヨークの実業家で数々の鉄道を支配している、ジェイ・グールドと親交のある人物である。

「私もエジソン氏の意見には共感しますがね、一つ疑問に思うのです。――果たして彼の研究は保護されなければならないほど価値あるものなのか?巷で言われているほど重大なものなのでしょうか。将軍はご存知ないのですか。」

「甥は新聞に書いてあることが事実だと――つまり時化と術を止められることは正しいと、しかしそれ以上詳しくは聞き及んでいない。」

「そこが問題なのですよ。時化を止めるにしたって、どの程度止めるのか。これで彼を保護したとして、研究の成果がおちゃらけた可愛いものでしかなかったら、経済的にも外交的にも損ばかりすることになりませんか。」

「ですから研究内容については精査の余地ありと、小生は最初に申し上げましたが。」

「確かにその通りだね。」

クリーヴランドも腕を組んで頷いた。

「皆さんは散々彼のことを『黒』技士だとか、金儲けになるとか言ってきましたが、その実研究の具体的な成果については分からない。それ次第では各々の判断も変わってくるでしょう。我々は彼を知らなさすぎるね。」

「それなら簡単なことです、調べればいい。」

ジェームズ・J・ヒル――北部に長大な鉄道路線を持つ経営者は言う。

「最終的な対応を決定する前に、彼の技術が如何ほどのものか調べればよいのです。資本家の皆さんは支持を表明するにしても、彼の研究が実用に足るものかどうかが気掛かりなのでしょう。そして術士の皆さんは彼の研究によって本当に術が封じられてしまうのかを知りたいはずだ。だからこうしましょう、どこかでグレイヒルの持つ技術を確かめるための実証実験を行う。その結果によって皆さんと政府は対応を決定すればよい。いかがですか。――ちなみに私は彼の技術が鉄道事故を防ぐために役に立つならば喜んで彼の保護に協力しましょう。」

「よろしい!このアンドリュー・カーネギー、その提案に賛同しますぞ。」

カーネギーは合衆国で最大の生産を誇るカーネギー鉄鋼会社の経営者であり、鉄鋼の国を作り上げた「鉄鋼王」だ。彼の賛同はこの議場でも大きな意味を持つものだった。

「ふむ、提案としては悪くないね。術士の皆さんはどう思うかね。」

そちら側の席に着く男たちは険しい顔をして唸ったり首を傾けたりしている。

「平民の方々は勝手に合点していらっしゃるようだが、彼が世間を――殊に術士社会に対しては大いに――騒がせていることをお忘れなく。そしてこれは外交問題でもある。」

「グレイヒルの技術が広まることで術士が職を失い、排斥されることを恐れているのだ。」

「それは大統領である私が、そして社会の皆さんが向き合うべき問題であり、グレイヒル技士の問題ではないね。とにかく、この調査を行うことに反対ではないでしょう。」

彼らの表情には不満が残っている。しかしエジソンの発言の通りなら、ロバート一人を粛清すれば済まされる問題ではないことも確かだ。

術士の一人は顔をしかめながらに語った。

「それはそれとして、やはりグレイヒルが徒に社会を動揺させたことが許されてはならない。その報いは当然必要でしょう。」

「彼の発明した技術によって機械の事故が無くなり、幾万の生命が救われるなら十分に報いたと言えますぞ。」

カーネギーは答えた。

「……もしそれが叶わなかったら?」

議場は静まり返った。クリーヴランドがその言葉に答える。

「よいでしょう、その場合は彼に相応の処罰を与え、元凶となった研究は破棄させる。この条件でどうかね。」

術士たちの沈黙は、それが少なくとも否認ではないことを示している。

「お待ちください、大統領。」

そう言いながら手を挙げたのはワトキンス。

「あなたが仰る『相応の処罰』とは何でしょう。」

「技士として重大な倫理違反、大きな社会の混乱、合衆国を外交上危うい立場に追いやった責任、その代償は非常に大きいものになるよ。」

「そんな、大統領!そもそもこの条件は彼にとって不利です!事前の同意も得ずにこのような調査に協力させられるなど。それにあなた方は結局金儲けのことから離れてはいないではないか。」

「まあ聞いてくだされ、将軍。」

ワトキンスを宥めてカーネギーは言う。

「あなたの仰るように、我々商売人は時として利益のために社会の倫理から外れる。小癪な守銭奴だとか、『泥棒男爵』だとか非難されることは慣れている。だからこそなのですぞ。我々だからこそ社会の倫理に外れる結果を招いたあなたの甥に対して、救いの手を差し伸べられるのだ。」

「将軍、あなたの御心は分かっているよ。私は大統領として合衆国民であるあなたの甥を救う義務がある。それと同時に全ての国民の命も預かっている。その両方がかけがえのないものだから――これは対等な取引なのだよ。ロバート・グレイヒルと、合衆国民とのね。」

ワトキンスは分かっている、これがロバートに対する最大の譲歩だと。午前の紛糾に比べたら大変な進歩だ、これ以上ないくらいだ。それだけど、彼の安全を確約するには至らなかった。ロバートは叔父に感謝するだろう、兄貴と義姉さんは自分を赦してくれるかもしれない。しかし――。

議場の隅、雛壇の最上段にフランシスの顔を見た。彼女は会議の成り行きをずっと見守っていて、そっとワトキンスに微笑みかけた。

ワトキンスは席に座った。

「では、次の問題はどのように調査をするかということだが……グレイヒル技士はどこにいたかな。」

「今朝方、彼から電報が届きました。オマハにいるそうです。数日前はソルトレイクシティから。」

「鉄道で東に向かっているようだね。追手を逃れているとも見えるが、鉄道を使うことを辞めないならば、急いでどこかに向かっているのだろうか。」

「分かりません。」

「すると今後も鉄道で東に向かうかもしれないね。すると、高い確率である結節点の街に辿り着くのではないだろうかね。」

「……シカゴですか。」

シカゴはイリノイ州のミシガン湖畔にある工業都市で、鉄道各社の車両基地が置かれる一大鉄道都市である。従って周辺の路線は車輪のハブとスポオクのように、自然とシカゴに集まるようにできている。

「そこで調査するというのはどうだろう。」

無言で手が挙がる。クリーヴランドはその男に発言を求めた。

「差し支えなければその役目、我に引き受けさせてくれたまえ。シカゴには我が経営する実証実験に打ってつけの場所があるのでな。」

「ほう、あなたは……。」

クリーヴランドは頷いた。

「異論のある者は。」

誰もが沈黙を守っている。

「では実証実験は彼の下で行うこととして、グレイヒル技士の研究が認められた暁に彼を支持する方はこの後署名を行ってもらいたい。合衆国政府は明日これを決定する。」

その後の一声によって公聴会はその大仰な雰囲気に反してあっけなく幕引きを迎えた。

大統領は待ち受ける激務のためにホワイトハウスに引き上げてしまった。議場を去る人の波を横目にワトキンスはまだ席に留まっていた。一人、流れに逆らってこちらに向かってくる人があった、フランシスその人である。

「ご苦労様でした、将軍。」

彼が座る席の前に立ってフランシスは言った。二人のいるところは段の高さが違っていて、ワトキンスが顔を上げるとちょうど同じくらいの高さに彼女の顔があった。

「フォルサム嬢も長い時間さぞお疲れでしょう。……大統領はすぐにホワイトハウスに戻られてしまいましたよ。」

「仕方ありませんの、それがあの人ですわ。」

彼女は頷いた。そうは言っても別れを言えなかったのは少し残念がって、どこか物憂げな目をしている。

「小生は無念でならない。これ以上の条件は不可能だと理屈では分かっているからこそ余計に歯がゆいのです。」

「心中お察しいたしますわ。」

「甥がまだ幼かった頃に兄夫婦は亡くなり、小生が彼を引き取りました。それから何もしてやることができなかった。今日もそうだった。例え彼や彼の両親が小生を赦そうとも、小生は己で己を赦すことができません。」

勢いに任せて語り過ぎてしまったと自省した。それでもフランシスという女性には全てを打ち明けてしまうような、そしてそれを受け止めてくれるような慈しい雰囲気があった。彼は顔を手で覆った。腐れ切った「名将」の仮面がぼろぼろと剥がれ落ちていくのを抑えることはできなかった。

「一つ、興味深いことを教えて差し上げますわ。クリーヴおじさんは十代の頃に御父上を亡くして、伯父上の家庭で育てられたそうですわよ。」

ワトキンスは顔を上げた。

「なんと。」

「わたくしのことといい、あなた方にはどこか運命じみたつながりを感じますわ。」

フランシスは彼に微笑む。

「――あなたの甥を、信じてくださいましね。」

「フォルサム嬢、感謝申し上げる。小生の戦争はまだ終わってはおりませぬから。」

旅程の中途、オマハに留まった一日間は彼らに休養を与えた。もっとも、長く厳しい大陸横断の旅で、道中身体に傷を負った彼らにはそれすらも十分なものとは呼べないだろう。それでもこれから先の道を進んでいく活力を養うに資するものだった。

明け方、一番の列車に乗って一行はオマハを離れた。

ミズーリ川東岸はアイオワ州、ここからミシシッピ川まで三百マイルほど走り抜けるのは豊かな草原地帯。ここをプレイリーといって、低木と背の高い草が茂る。西から始まった旅路は長いこと乾燥した砂混じりの風に吹きつけられていたが、ここには最早そのような過酷な自然はない。プレイリードッグが走り回る土地を入植者たちは穀倉地帯に変えてきた。

ところで、プレイリーの語源はフランス語で「牧草地」である。十六世紀から始まったアメリカ植民の歴史の中で、かつてこの地域はフランス王ルイの統治の下にあって、その土地をルイジアナといった。トマス・ジェファーソン大統領はミシシッピ以西のフランス植民地の購入を決断、南はルイジアナ州から北はモンタナ州に至るまでの広大な土地は合衆国の版図に加えられた。独立以来大英帝国から勝ち取ったのみの領土に初めて第三国より手に入れた領土が加わった瞬間である。合衆国はアメリカという大陸を舞台にして幾度もの拡大を続けてきた。

鉄道各社は自らの鉄道で長い列車旅がいかに快適に過ごせるかを競って宣伝しているが、実際のところ――以前よりずっと改善されたとはいえ――全く不自由がないのとは程遠かった。乾燥して味の落ちた食事、風通しの悪い車内や、首肩腰が痛むような硬い座席は当然のことで、寝ても取れない疲労は日毎に彼らにも蓄積していた。そういうわけでオマハでの一日は素晴らしいものだったが、また移動を続ける日々に戻るとは考えようによっては襲撃よりも厳しいものだったりする。

公聴会については今朝の朝刊に記事が載せられていた。一日がかりで行われた会議の中ではある重要な決定がなされたらしい。その詳細について述べられていない。だが参加した資産家への取材によれば、「技士ロバート・グレイヒルは今日明日処罰されるものではない」とのこと。合衆国政府は今日にも決断を下すとみられ、合衆国のみならず外国の市民や為政者までがその発表を待ち受けていた。

ロバートはといえば、論文の執筆が進まないというので頭を抱えていた。仮に平穏無事な行程だったならニューヨークに着くまでに書き上げられようはずもないのだが、種々の事態で遅れが生じている分「到着までに論文が書き上がるのではないか」とにわかに思い始めるようになっていた。ところが実際は、目標とする進捗に達しない日ばかり、誤字は絶えず、考え直して章をまるごと書き直したりして、周りの者が想像するほどの十分の一も進んでいないのである。

大学の教授が何年もかけて論文を仕上げる者もあるところ、たった二週間かそこいら前に調査が終わったものを即席でしたためるのは十分異例なことだが、どれだけ残されているか分からない時間で彼は何としても仕上げなければならない。

列車はアイオワ中部のデモインを過ぎて、さらに東へ向かう。車窓は四角く整った土地区画の農場が広がっている。

「広い畑。」

窓の外を眺めるリニーは呟く。左肩は動かさないように固定して、控えめに身体を傾ける。ポンチョは洗って着られるようにしたが、どことなく生地が弱くなっている。それでも彼女は変わらず身に着けていた。

「トウモロコシであるな。」

「あんなに広くて、どれだけの人が作業してるんだろう。」

「小作人がたくさんいるのね。私も街での暮らしに飽きたら平和な自然の中で暮らしたいものよ。少しくらい、生活が不便でも構わなくてよ。」

話を聞いていたロバートは考え事をやめて顔を上げた。

「プレイリー狂に罹るぞ。」

「何よそれ。」

「プレイリー狂というのはある種の神経衰弱だ。だだっ広い土地に入植した者のいくらかは、この何もない世界に堪えられなくなって数年と経たぬうちに半狂乱に陥るそうだ。これをプレイリーの呪いだって言うんだ。」

「あなたは平気で気を悪くさせるような話をしてよね。」

アンジェラは呆れて息が出た。

「何ゆえそうなるか。」

「この土地に何もないことが問題なんだ。ホームステッド法の下、入植者は五年間同じ土地に住み続けなければならない。人もいない、娯楽もない、夏の乾燥と冬の寒波に晒される土地に留まることで堪え難い孤独を覚えるそうだ。それで精神は乱れ、神経衰弱に陥ってしまう。」

「――どんなに気丈な者にも、孤独という毒はゆっくりと回っていく。気付いた時には引き返せないほど身体を蝕まれているんだ。……だが、プレイリー狂はなにも大平原に限ったことじゃないかもしれない。大都市の真ん中にあっても、誰もいない荒地に立っているような孤独に苛まれることはあると思うんだ。」

「人の心はいつだって時化得るものよ。それは術士でも防げない……シヴィル・ウォーのように。」

「そう語る人もあるけど、僕はそれを認めたくはない。起きることを防げないものを『時化』と呼んで仕方ないと諦めてしまうのは違うと思うんだ。人の心を繋ぐ手立てはきっとある。……それにさ、時化だって防げないものじゃないと分かっただろう?」

トウモロコシ畑の先に集落が見えてきた、それは大平原という海原に浮かぶ小さな島のようである。この列車はあといくつの島を越えて、次の都市に辿り着くだろうか。

四人は午後にアイオワ州の東端、ダベンポートに到着した。ミシシッピ川にかかる鉄道橋を渡り、対岸のイリノイ州に入ったところで列車は駅のホームで停止した。ロバートはすぐにホームの様子が平生と違っていることに気付いた。やけに張り詰めた空気で、車窓からそっと覗いたところ、そこには黒い軍服を着た男たちが並んで立っているのが異様に目立っていた。三人もそれを見とめ、緊張が走った。

「合衆国陸軍だ。なんでこんなところに……なんて考える必要はないな。」

兵卒は一人一人が標準兵装のライフルを肩に掛けていた。

「ロバートを探しておるのだな。」

列車は今や完全に停止し、飛び出てきた車掌と小隊長らしき先頭の男が会話をしている。

「どうするの、今の内なら後ろの車両から逃れられてよ。」

「まさか。陸軍が動くのならついに合衆国政府が腰を上げたんだ。こうなったら逃げも隠れもできないさ。」

「捕まえられちゃうかもしれないよ。」

「それも顔を合わせれば分かることさ。」

合図と共に小隊は分散して各車両のデッキの前に立った。これですべての扉を封鎖している。

「座っているんだ。堂々とね。」

そう言ってロバートはどっかり座り込んだ。

数分が経過した。ついに車両の扉が開く音がして、軍靴が床を鳴らし、一直線に向かってくる。音はすぐ横で止まった。

「……あなたがロバート・グレイヒルですか。」

名前を呼ばれて彼は顔を上げた。そこには車窓越しに遠巻きに見た階級の高い軍人と車掌の姿があった。

「そうだが?」

「あの研究資料をお持ちですか。」

「『あの』が何を指すか分からないが、僕の輝かしい研究の成果なら今ここにあるがね。」

ロバートは小脇に抱えた鞄を指で叩いた。

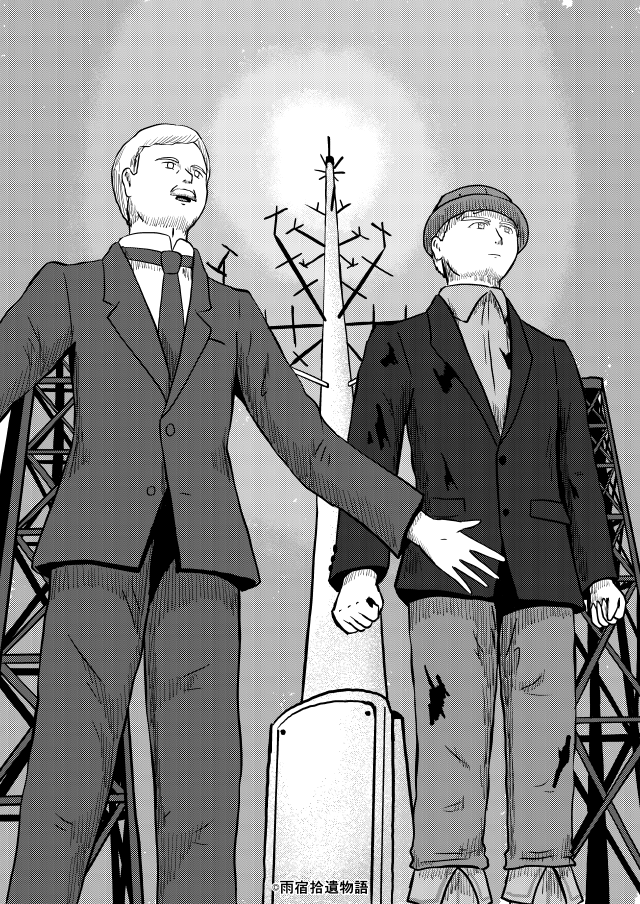

「我々はロックアイランド兵廠の者ですが、大統領命令によりあなたの身柄を確保せよと指令を受けている。どうかご足労願いたい。」

「拒否権はないようだな。僕を連れて行ってどうするつもりなんだね。」

「我々に説明できることはありません。」

二人の沈黙を周りの者も固く見守っていた。しばらくして男が口を開く。

「ワトキンス・グレイヒル大佐から電報を預かっています。」

「早くそれを言ってくれよ。」

電報を差し出されるや否や、ロバートはそれをもぎ取った。そこにはこのように書いてあった。

「コノ モノラニ ツキテ シカゴヘ ユケ カノ トシニテ ワレ デンワス」

シカゴに行けば叔父さんと電話する機会がある。政府の結論はそこで語られるのだろう。一言で示されないあたりがどうにも煮え切らなかった。政府は少々複雑な決定を下したというわけか。

ロバートは電報を折り畳んで懐にしまった。

「いいだろう、言う通りにする。だが、ここにいる者はどうなる。」

「お連れ様もご一緒にとのことです。」

ロバートが順番に目を合わせると、三人は頷いた。

「案内してくれ。」

彼は荷物を抱えて立ち上がった。

アイオワ州ダベンポートとイリノイ州ロックアイランドの間、ミシシッピ川の中州にあるのがロックアイランド兵廠である。大河の中ほどにあって防衛上優れた土地であるこの中州には早くから陸軍基地が置かれた。その後島には刑務所が建設され、シヴィル・ウォーで拘束された者の一部はここに収監された。現在はここに陸軍の兵廠が稼働し、銃器や火砲の生産を行っている。また、ロックアイランドはある歴史的偉業が成し遂げられた場所でもある。

ミシシッピ川――全長二千三百マイルに及ぶアメリカ大陸の河川。先住民の言葉で「大きな川」という語源の通り、蛇行する流れはミネソタ州に源流があってルイジアナ州の河口まで流れる。誕生間もない合衆国にとってミシシッピ川は最初のフロンティアを隔てる境界であった。その流れを利用し水運によって発展を続けてきた流域の都市に対し、西岸は手つかずの大地が広がっていた。鉄道が急拡大を続けていく時代にあってもその母なる川の流れは鉄道の伸長を妨げてきた。この状況がついに打ち破られたのは一八五六年、トマス・デュラントのミシシッピ・アンド・ミズーリ鉄道によって、ロックアイランドから兵廠を通りダベンポートに架かる鉄道橋が完成した。これによってミシシッピ川を越えて西に物資が供給される……かと思われたが、橋は蒸気船の衝突によって完成から僅か二週間で焼け落ちる。鉄道に物流を奪われることに危機感を抱いていた船会社は鉄道橋の立地の悪さを糾弾したが、優秀な弁護人によって鉄道会社の権利は守られる。その弁護人の名はエイブラハム・リンカーンといった。

現在では新たな橋が架かり、一日中ひっきりなしに列車が往来する。困難な事業を成し遂げた人々の意志によって、ミシシッピ西岸はもうフロンティアではなく、農業が栄える穀倉地帯になった。

ロバートはロックアイランド兵廠に留め置かれた。彼はすぐにでもシカゴヘ護送されるものと思っていたがそうではなかった。特別列車を手配してあって、夜行でシカゴに向かうらしい。彼らはその時間まで島のある区画内で過ごすようにと命じられた。

待合室には練兵場の小さな一棟が与えられている。テーブルが並んだ広間の他に小室がいくつかあって、それらも使ってよいということだったので、ロバートは三人を広間に置いてその一つを借りた。発車時刻まで時間いっぱい執筆作業にあてるつもりでいたが、予想外に身が入らなかった。この先シカゴで待ち受けるものが分からなかったからだ。少し書いては休んで、また書いてを繰り返し、とうとう集中が切れた彼は諦めて一切をしまい込んでしまった。

広間には誰もいない。おそらく彼らも小室で休息を取っている。この後夕食まで用意されているというので、その時には再び会えるだろうと思った。警備の者に外に出てよいかを尋ねると、少し散歩できるような小道があるのでそこならばよいと言われた。付き従う兵士はいない、まさか逃げ出したりはしないと見立てているのだろう。

小道というのは島の外郭の道で、ミシシッピの流れを見ることができた。向こう岸までざっと何ヤードあるか分からない、とにかく幅の広い川で、蒸気船が上流へ、下流へ、煙を吐きながら行き来しているのを確認できた。河岸には刈り揃えられた草っ原などがあって、一本の木が佇む木陰に見慣れた人影を見た。アンジェラが腰を下ろして流れを遠く見つめていた。ロバートは足音を忍ばせて背後に近寄る。

「こんなところにいて、川に落ちたりしないか。」

彼女は振り向いてにやりとした。ロバートは無言で隣に腰掛けて、一緒になって川の景色を眺めた。

「お仕事はどうしたの。」

「少し休憩。」

日は西に傾いて、太陽が水面を輝かせている。

「話には聞いていたけれど、ミシシッピ川は本当に広くてよね。サクラメント川よりずっと。」

「ああ、立派だな。」

「こんな広い川に落っこちたら、誰も助けてはくれなくてよね。」

「君、まだ泳げないのか。」

「そうよ!だから何?」

負けず嫌いの彼女にしては珍しく開き直ったものだから、本当に泳げないのだろうなと彼は思った。

「構わないさ。君が落ちた時は僕がまた助けるよ。」

アンジェラはため息をついた。

「私はずっと、あの時偶然居合わせたあなたが救ってくれたと思っていたけれど、本当は日頃から私のことを観察してたんですってね。どうして?」

「えっと、それはだな……一人で川遊びなんかしてたら危なっかしいからだ。他に理由はない。」

「ともあれ、『覗き魔さん』のおかげで私は助かったのね。ありがとう。」

彼はきまり悪くなって帽子を深く被った。

「私がとんだヘマをしなかったら、私たちはこんなところにはいなくて、あなたも技士になっていなかったかもしれないわね。」

「今よりは安泰で退屈な生活を送っていたろうな。」

「それよりも『私があなたを家に招かなかったら』ね。」

「招待してくださったのはエマソン卿だろう。……そういえば前もそんなこと言ってたよな。『僕を見出したのは私だ』って。」

またしてもため息がこぼれる。

「あなたが知らなくても当然よね。よくってよ、真実を教えてあげる。」

やけにすごんだ言い方で、ロバートは生唾を飲んだ。

「彼の娘の命を救ってくれた恩人に対して、お父様は彼と彼の叔父上とにお礼の品を差し上げるつもりでいたわ、でもそれだけ。私はしばらく外出禁止を言い渡されていて、これでは私が礼を言うことができないからって、お父様に言ったのよ。せめて彼をお茶会にお誘いするくらいはさせてください、って。そうしてお父様は我が家に二人を招待することに決めたの。」

「……それ、本当か?」

「本当よ。私が言い出さなきゃお父様があなたの資質を認めることはなかったのよ。」

それでロバートは考え込んだ。

「しかし、茶会なんてあったかなあ。」

「あなた、私の隣で本を読んでたじゃない!お庭の戸外室のテーブルに、書斎から持ってきた古っぽい本をこれでもかと積み上げて!」

「あ、ああ……あれは茶会だったのか。」

「もう最悪!置いてあったクッキーも黙ってバリボリ食べて……あれを焼いたのは誰だと思って?」

「……まさかあ。」

「その『まさか』よ。」

「それだけ美味かったってことだろう……な?」

「私になんかちっとも興味はなかったのね……あれだけ準備したのに。」

一通り憤慨してから彼女は萎れたようになってしまった。これは本当に悪いことをしたと思ってロバートは流石に平謝りした。「今は昔のことでしょう」とアンジェラは言った。

「挽回させてくれ、今度一緒にお茶しよう、な?どこだって君の好きなように――それで君がアップルパイを焼いてくれるんだ。僕はあれが気に入ったんだ。」

「あれは店のオーブンがよいものだったのよ。」

「優れた機械だって、使いこなす者がいなければ役に立たないだろう。料理は材料や道具じゃないさ。また作ってくれないか。」

「そんなに必死にならなくても、もういいのよ。」

「いいや、僕は君と一緒がいいんだ。」

「……いいわ。」

「やった!君は最高だ!」

アンジェラは呆れて口から笑みがこぼれた。少しか機嫌を取り戻してくれたかと、ロバートは安心した。

蒸気船がすれ違う。低い唸り声のような汽笛を上げた。河岸の近くで魚が跳ねる。波立つ水面。

「お父様もいけないのよ、折角娘がもてなしを用意しているのに、すっかりロバートを気に入ってずっと本を与えるのだから。」

「それがエマソン卿のいいところだよ。僕のような子供に対しても丁寧に接してくれる。」

「そうね、お父様は立派な人。世間に対して――家族に対してもそうあろうとしただけ。それを受け容れられなかったのは私の方。」

彼はアンジェラを見た。河岸のこちら側に視線を落として、どこか虚ろげで、何だか今日は本当に調子が良くなさそうで心配だ。エマソン卿は公聴会に出席したのだろうか。そうだとすれば、会議で何を聴き何を語ったのだろう。今現在命を追われている娘にどう思っているのだろう。

「私ね、あなたにお手紙を出そうとしたことがあってよ。」

「へえ。文通か、それも楽しかっただろうにな。」

「だけどお父様はお許しにならなくて。彼に迷惑だろうからと言っていたけれど、本当は送らせたくなかったのね。どうしてもとお願いしたら、送る前に自分が読んで内容を確かめるからと言った。だから私は諦めてよ。人に送った手紙を別な人に検閲されるって、そんなの許せる?」

ロバートは首を横に振った。

「でもそれで諦めたわけじゃなくてよ。あなたが東海岸の学校に進学してからも送ろうとしたことがあったの。ちょうど冬の季節で、あちらはカリフォルニアより寒いでしょうからって――赤いマフラーを。手紙を添えなければ読まれることもないでしょうと考えたのだけれど。これでもしあなたが私に返事をくれたら、お父様はきっと読むでしょう。それが嫌だったから私は諦めた。」

卿の行動が全く度を越しているかといえば、そうでもない。娘の交際関係を気にするのは当たり前のことだし、術士の家系なら尚更だから。家長として家庭を治めることは当然だ。それはアンジェラにも分かっている。

「あなたがお父様に送っていた手紙、私もこっそり読んでいたのよ。とっても楽しかった、何を学んだとか、誰に会ったとか、全然分からないけどあなたが楽しそうなのは分かった。あれくらいしかあなたを感じる手がかりが無かったから……。」

「アンジー、」

彼女は顔を上げた。隣の彼は川の向こう、夕と宵が混じった空を見据えていた。

「散々躓いた挙句、大それたことまでやらかしたけど、僕はこの技士の仕事がどうしようもなく天職だと思っているよ。だから僕をこの道に引き合わせてくれた君には感謝してもし尽せない。」

「命を狙われても?」

「死んだような毎日から僕を救い出してくれるのはいつも君なんだ――」

「――必ず最後まで辿り着いてみせる。もう少しだけ一緒に乗ってくれないか。」

「ええ、喜んで。」

日没後、四人を乗せた列車がロックアイランドを出発した。たった二両編成の特別列車――一両目が護送を任された警官隊が乗る車両、二両目が四人が乗る車両。機関車のボイラーが発電機能を持った新式のもので、車両にも電気の照明が点いている。例によって時化やすく、そのままでは使い物にならないが、ここには二人の術士がいるから安定して点灯している。

列車はイリノイ州を進み、明け方にはシカゴに到着するだろう。一晩を列車で越すことになる。

夜の世界は暗い。地平線と夜空との境が見えて、夜空の方がいくらか明るく見えるのだ。農場ばかりの片田舎に瓦斯灯などはなく、夜が深まれば人家の明かりも消えて世界は原始の闇に包まれる。そんな中を駆け抜ける一つの列車は暗闇に咲いた一輪の光の花。花であれば蝶々が集まり、光であれば羽虫が集る。この光に誘き出され、集まるものはいったい――。

発車前に夕食を済ませてしまえば殺風景な列車ではいよいよすることが無くなって、寝る以外に手立てがない。これまで車内で夜を越す時は誰か一人は必ず起きているようにしていたが、護衛付きの特別列車ではそのような用心も必要なかろう。安心して、だが武器だけはしっかりと抱え込んで、各々は座席を独占して横になることができた。

ロバートは夜半に目を覚ました。床に就いてからしばらく寝て起きてを繰り返しながら浅い眠りに浸っていたが、とうとう眼が冴えて起き出した。眠れないのは支給の毛布が肌に合わないからか、術士の手を離れて時化だした照明が頭上で明滅するせいか、それともこれから待ち受けることを思ってか。その全てであって、どれでもないようで、さっぱり見当もつかない。

車窓の鎧戸を開けてみても、闇という扉で閉ざされた世界だけ。さっき目を覚ました時は列車が止まっていた。あれからどれくらい時間が経ったか分からないが、もう日付は越していると思う。夜のため速力を落とした列車も、シカゴまでの道のりの半分は越したはずだ。

「ロビン……どうかしたの。」

背後から眠たい声がして彼は驚いた。向こうの座席で眠っていたアンジェラが上体を起こして目を擦っている。

「悪い、起こすつもりはなかったんだけど。」

「さっきからあまり寝付けなくてよ。」

気が付けば車内では全員目を覚ましていた。どうやら誰も皆この夜に慣れていないようだった。

「列車はどこまで来た?」

「さあ……でも夜明けも決して遠くはないだろう、この際だから着くまで起きていようか。」

「同意する。」

「前の車両に行けばコーヒーがもらえるだろうか。ついでだから今はどの辺りにいるか尋ねてみよう。他に欲しい人いる?」

三人とも手を挙げた。

「私も行くわ。」

「いいよ、ここで待っていてくれ。」

立ち上がろうとする彼女を制して、ロバートは前方に進んでいった。

「足元気を付けてね。」

「ああ。」

扉を開けると夜の空気が頬に吹いた。デッキの冷えた鉄の手すりが体温を奪う。彼は向こうの乗務員車両に移って、扉をノックしてから開きざまに声をかける。

「すまないが、コーヒーを貰えないだろうか……」

「何なンだよお前ェ!」

ブースは彼に跳びかかる。その身のこなしの早いこと、座席数個分の距離はあっという間に詰められた。頭に強い衝撃を受けて意識が朦朧としていたロバートは、一瞬の隙が命取りになった。黒い拳銃を持つ腕に掴みかかり、彼は自らの腕が削れるような音を聞いた。激痛――それが自分の腕でなくなったような感覚。

彼は車両の前方まで突き飛ばされ、扉の前に倒れ込んだ。外の冷気が身に染みる。ブースはロバートの右肩に足をかけて彼を見下げた。

「ドタマに撃ち込まれて生きてるなんて筋書きにねえけどよぉ、どうってことねえよな。」

「思い出した、その名前……」

呼吸をするだけで痛みが走る。ブースは彼の声を聞こうと、踏みつけた足にさらに体重をかけて顔を近付けた。ロバートは思わず迫真の叫びを上げる。

「リンカーン大統領を、暗殺した男……有名な俳優で、名前は……ジョン・ウィルクス・ブース。」

「そうだ!名誉だな技士ン坊!大統領閣下と同じ、このブース様が墓場に送ってやんのよ。」

「なぜだ……死んだはずじゃ?」

「でも生きてる!殺し屋が死んでちゃ誰が地獄行の片道切符をくれてやれるンだ?――技士ン坊、おしゃべりは終わりな。お前さんの研究渡してくれな、鞄にさ、入ってンだろ?」

顔を歪めながら、ロバートは鼻で笑った。

「あんなものは紙切れだ。研究の全てが入ってるのは――ここだ。」

人差し指で頭をコツコツ叩く。

「そか、お前さんら殺してのんびり探すや。ゆっくり眠ってくれな。」

ブースの手がロバートの喉元に伸びる。指先が触れようとした瞬間、列車の車輪が一斉に金切り声を上げた。全力の急ブレエキがかかったのだ。

ブースは慣性の力で前に投げ出される。そのまま扉の外に放り出され、デッキの柵に身体を打ちつけた。

ロバートは肩を押さえながら立ち上がって、すぐさま彼に掴みかかった。激しく喚き散らす彼の手を振りほどきながら、側方の乗降口に向かって力いっぱい体当たりをした。

「貴様ぁぁあ!!」

身体をよろけさせ、ブースは闇の中に消えていく。火花を散らす車輪が刹那に憎しみに燃えた彼の表情を照らし出して、ロバートは写真の感光板のようにそれが目に焼き付いた。

前方に向かう慣性の力が無くなって、その場に崩れ落ちる。間もなく前の車両から名前を呼ぶ声が聞こえてきた。

「グレイヒル技士!」

機関士の服を着た男が駆け寄って来る。不用意に肩を掴むので、彼は情けない声を上げた。

「銃声が聴こえたので様子を見に来たら、何があったんだ、なぜ全員殺されている?」

「今すぐ列車を出せ!」

そう叫んで、ロバートはむせ返った。

「何が……」

「いいから列車を出せ!敵が外にいるんだ!」

並々ならぬ殺気を感じて機関士は頷くなりとんぼ返りしていった。

右腕は動かない。肩の関節が馬鹿になったらしい。一度立ち上がってはみたが、再び走り出す列車の中ではまっすぐ歩くこともままならなくてまた倒れ込んでしまった。ロバートは車両の通路を這い進んだ。その先の床が血で汚れている。

「アンジー!稲熊!リニー!」

「こっちよ……」

血濡れた床の先から声がした。這いつくばって進むと、座席の陰でアンジェラが真っ赤な手を押さえていた。

「大丈夫か。」

「……なんとかね。」

「主こそ平気か。」反対側の座席から稲熊が言った。制服の上着を脱いで、血染みが広がる白いシャツを露わにしている。

「腕が使い物にならない。リニーは。」

「向こうの座席に。意識がないみたい。」

「畜生……あいつ、ブースと名乗っていた。死んだのじゃなかったのか……。」

ロバートはもうこれ以上動けそうもなかった。列車の揺れすらも痛みに響く。それぞれは力なく床に座り込んで救護が来るのを待ち続けた。

夜明け前のシカゴ。特別列車は駅のホームではなく車庫に向かうように予め線路の分岐器が切り替えられていた。車庫の中ではシカゴ市警と合衆国陸軍の一団が要人の到着を待っていた。護衛が全員物言わぬ屍となって辿り着いたことに彼らは揃って慄いた。

車両には元々応急手当を行う道具の一式が揃っていて、四人はシカゴに到着するまでそれで堪え凌いだ。ロバートは事態の説明より前に救急車を手配して三人を治療に送り、一人残って事情を話した。襲撃犯についてはぼかした。たった一人にこれだけやられたと言っても信じられないし、それがシヴィル・ウォーで散ったはずの亡霊だなんて口にできるはずもない。

本当はロバートも治療が必要な状態にあったのだが、自分が無様に倒れている間に大事な荷物が回収されてしまわないかを恐れていた。病院への搬送を進める警察官に彼は目の下を真っ青にしながらとことん食い下がり、結局、病院での処置が終わるまでは当初の予定も事件の捜査も後回しにするということで合意した。救急車で運ばれる最中も、彼は残った腕で片時も鞄を手放さなかった。その場に居合わせた者は彼の執念に動揺の色を隠せなかった。

ワシントンからは必要であれば今しばらく療養を続けてよいと電報が届いた。しかしロバートは午前の内に立ち直ってもう動けると言い張った。実際は腕と身体中の痛みで絶えず気を張っていないと倒れてしまいそうなくらいだが、一刻も早く叔父さんと電話を繋ぎたいと思っていた。重要なことは全てその電話で伝えられるだろうから、話さないことには煮え切らない。

案内されたのはシカゴの高級ホテル。十階分もあるような高層の建物で、部屋数は数百に上るだろう。大理石の壁と床、ガラスのシャンデリア、金色の手すりに装飾。自費で泊まったら一体いくらかかるか見積もることもできない。ここに電話はあった。ホテルの宿泊客は専ら政治家や資産家なのだろう、だからこうして東海岸の都市から長々と電話線を引いて繋がるようにしてあるのだ。

ロバートは電話を使ったことがないではない。電信技士の職務の延長として電話機に触ったことがある。電話というのは、聴くところと話すところがある。すなわち、受話器と送話器だ。向こう側の音声を聴くために耳に受話器をあてて、目の前の朝顔型のらっぱに声を吹き込む。そして、忘れてはいけないのが術電話士。そのまま使ったのでは絶えず時化の雑音が入って音が届かない。こちら側とあちら側に術電話士がいて、二人羽織で電話線の時化を止めて初めて会話ができるようになる。自分が術士なら一人でできようが、そうでなければ隣に術電話士を座らせる。

一階の一部屋にある電話の周りを、陸軍の兵卒が取り囲んでいる。こんな仰々しい空気の中で話さねばならぬと思うと気が滅入ってますます身体が痛む。ロバートは促された通りに受話器を取って、それを耳にあてた。

雑音、滝の音のようにざらざら響く。術士が電話線に手を触れた。するとある時雑音はピタリと止まって、徐々に意味のある音が聴こえてくるようになる。列車が隧道を抜けて、パッと視界が明るくなったかのように。

「――もし?こちらはワトキンス・グレイヒル。」

電話越しでも分かる、懐かしい声。

「聴こえるよ、叔父さん。僕だ、ロバートだよ。」

「おお、ロビン。また襲撃に遭ったと聞いたが、大丈夫か。」

「平気だよ。」

こうしているとどことなく痛みも和らぐようだった。

「何はともあれ、お前とこうして再び声を交わすことができて本当に良かった。ここに来るまで辛く厳しかったろう。お前はよくやった。」

「どうってことないよ。」

「他の者は無事か。」

「みんなは大丈夫、ひどい怪我じゃない。」

「ならばよかった。」

暫し声が途切れた。再会を喜ぶのは顔を合わせた時にしよう、今は本題がある。

「ロビン、いろいろ分からぬことも多いだろう。今から電話を替わるから、話してくれ。吾輩は隣で聴いているから安心しなさい。彼はとても重要な方だから、真摯にな。」

「はい。」

叔父さんが電話口を離れた。物音がして、新たな者が送話器の前に着いたらしい。

「もし。」

「もし。ロバート・グレイヒルと申します。」

「や。初めまして……といっても実際に会ったわけではないがね。私は合衆国大統領、グロヴァー・クリーヴランドだ。分かるかね。」

大統領――ロバートの肩に力が入る。

「はい、大統領閣下。」

「ロバート君、君は何か愛してやまないものがあるかね。」

「は。何でしょうか……。」

「何でもいいんだ、気に入っているものでもいい。」

これは打ち解けるための会話だろうか。彼はかえって頭が真っ白になってしまって、言葉にならない言葉を繰り返した。

「研究、でしょうか。」

「そうかね。仕事熱心でよろしい。私はね、愛してやまないものがある。それは正義と真実だ。それらを愛し、またそれらを愛する人民を大切に思っている。その逆に、私は何よりも嘘と不正を憎むんだ。それらは人を堕落させ、社会に悪をもたらす病だ。願わくは、君が私に共感してくれる男だとよいのだがね。」

「――さて、前置きはこれくらいにしようか。ロバート・グレイヒル技士、君は今合衆国で最も注目されている技士と言ってよい。理由は分かるね、君の研究が大きく世間を騒がせているからだ。それについて、私は政府としての行動を決断した。こうして私と話しているのは、その一環なのだ。……手始めに質問をさせてくれないかね。」

「どうぞ。」

「よろしい。」クリーヴランドは呟いて、次の質問を投げかける。

「君の研究は、新聞で報じられている通りに『時化と術とを止める』ものなのかね。」

「はい、そうです。」

「その内容を知っているのは君の他にはいないのかな。お連れ君たちはどうかね。」

「内容を理解しているのは僕だけです。それ以外には誰にも見せていません。」

「よし。君は鉄道で移動を続けていたが、どこかに目的地があるのかね。そこに何があるのかね。」

この質問には渋った。大統領が何を意図して問うているのかは分からない。これを言えば旅の目的は失われるかもしれない。だがそれよりもはっきりしたことは――ここで嘘をつけば、二度と彼の信頼は得られない。

「ニューヨークです。匿名の者から手紙が届いて『君の命は守れないが、研究を安全に保管してやることはできる』と。それが誰かは分かりません。」

「ふむ、つまり君はその正体不明の、存在するか否かも分からぬ相手に研究成果を届けようとしていたのだね。なぜそのようなことを。」

「これは人類の宝です。例え僕の命が奪われようと、人類の技術の新しい一歩だけは決して失われてはならない。黙って奪われるよりは、僅かな可能性に賭けて行動を起こしたのです。」

「……いいだろう。ではその人類の宝とやらを見せてもらおうか。」

そう言ってクリーヴランドは経緯を語り始めた。

合衆国としては研究がヴィエナ宣言に抵触しているか否かよりも、それが社会に与えた影響の方を重視している。同時にロバートにも基本的な権利があって、それが不当に侵され理不尽に命を狙われていることを看過できない。また研究内容そのものの価値についても一定の評価をしている。とはいえ、ロバート・グレイヒルとその研究を保護することは外交的にも危ない橋を渡る行為に他ならない。そこで政府は研究内容を精査することを決定した。

「今から君はある者の協力の下、技術の実証実験を行ってもらう。その新技術が本当に時化の発生を防ぎ、実用足るものならば、多くの人々を救うことのできる大変価値あるものだ。従って、実証実験が成功した暁には合衆国が総力を挙げて君を保護すると約束しよう。」

「そうでなかったらどうなりますか。」

クリーヴランドの声の調子が下がった。

「もし、実験で十分な効果が確認できず失敗と判断された場合。君はありもしないことを嘯いて二十年前の災禍を繰り返させるような大きな社会不安を招き、合衆国を外交上危うい立場に追いやった。その罪は重い――政府は君を国家反逆罪で提訴する。有罪が確定すれば無期懲役……少なくとも、叔父上が生きている間に塀の外の世界を見ることは叶わないだろう。」

突き付けられる、残酷な未来の可能性。

「僕と一緒に来てくれた仲間はどうなりますか。」

「君が罪人となったならば、それを助けた彼らも相応の処罰が下ることを覚悟してほしい。」

ここへ来ていよいよ、三人の末路を自分が決めることになるのだ。

「なお、君にはここまでの旅路でいくつかの犯罪行為が見られるから、この場で君を逮捕する。実験の期間中は自由な行動を保証するが、万が一途中で実験を放棄したり、参加を拒否することがあれば、それらの容疑でただちに身柄を拘束するよ。」

ロバートは周りを見た。部屋には陸軍に混じって市警も背後に立っている。

「最初から道は一つなんですね。」

「ロバート君、私はね、君の崇高な精神を評価している。自分でも不思議なことに、会ったこともないのに君のことを気に入ってすらいる。だからこそ、その精神に試練を与えよう。精神の高邁さは実在の効用によって評価されるべきだ。新技術で新たな地平を開拓したと豪語するならば、それが社会に役立つことを証明してみせなさい。それができた時初めて、君の精神は真に合衆国を導くものとなるだろうね。」

「――返事を聞かせてくれ、ロバート君。」

一世一代の大勝負だ。こんな一方的に押し付けられた勝負、理不尽にも程がある。負けることも、受けないことも許されない。助かりたければ、みんなを守りたければ、勝つ以外にない。こんなひどいことがあるかって、その場にうずくまって、泣き出してしまいそうだ――昔の自分なら。

ロバートは電話の脇に置いた鞄に目をやった。これは僕のものだ。何もかも諦めようと決めた時に、それでも一つだけ、どうしても諦めきれなかったものだ。この研究を信じろ。自分を信じろ。

「負けるわけが、ないじゃないか。」

大きく息を吸い込んで、痛む胸をふくらませる。何百マイルも彼方にいる相手にこの声が届くように。

「大統領閣下、僕にやらせてください。」

「よく言った。」

その声がひどく嬉しそうに聴こえたのは気のせいではなかったろう。

「実験に協力し、その成否を判断する者がそちらに行っている。詳細は彼から聞いてくれるかね。」

「分かりました。」

「ロバート君、君の叔父上は勇敢だ。議場にあって、時に心無い言葉を浴びせかけられながらも、君の名誉のために立ち続けた。その恩に報いる方法は一つしかないね、励みなさい。」

「はい。」

「電話を替わるからね」と言って、電話口の人が消えた。すぐに叔父さんの声が聞こえた。

「叔父さん、ありがとうございます。」

「礼には及ばない。ロビン、お前は立派な技士だ。どのような結果になろうとも、吾輩が家族を見捨てることは絶対にないとここで誓う。」

別れを言って電話が切れた。ロバートは受話器を置いて立ち上がった。振り向くと、目の前に警察官が立っている。

「ロバート・グレイヒル、あなたを放火、傷害、殺人、鉄道の業務妨害と器物損壊その他の容疑で逮捕します。」

左右を警察官に誘導され、ロバートはホテルの正面入口に立った。扉を開けた途端、眼前を覆い尽くす記者たちが彼に詰めかける。その数は会見場にいたのよりずっと多く思えた。通りのこちら側、あちら側、建物の窓からも多くの見物人がたった一人を見つめている。警察は記者たちと押し合いへし合いを繰り広げて、被疑者をホテルの前に止めた馬車へと誘導した。六頭立ての馬車で、鉄道馬車と見紛うような大きさの車はその装飾もわざとらしく、どう見ても警察車両ではない。

警官の一人が扉を開け、促されるまま乗り込んで後部側の中央に座る。次いで数人の警官が彼を囲んで周りを固めた。

ロバートが乗る前から車には一人の男が乗っていて、彼の乗車を待っていた。ロバートは顔を上げた。薄暗い車内に目が慣れて、真向いに座る口髭を蓄えた顔が次第にはっきりと見えてきた。

「驚いたな。技士は青い目の男だと聞いていたが、顔まで真っ青なのか。」

初老の男は見るからに上質な背広を着て、背中を伸ばし足を組んでゆったりと構えていた。

「少々、傷を負っていましてね。」

「構わん、技士ならば頭があればそれでよい。我はそれ以外に興味はないのでな。」

ロバートはその顔をどこかで見ていると思った。顔を合わせたことはないだろうが、全く初めてという気がしない。その予感は彼の自己紹介によって全て明らかになった。

「我はジョン・D・ロックフェラー、知らぬとは言わせないぞ、グレイヒル技士。お前の夜を照らしている油がどこで精製されているかを知っているのか?この国の石油産業を支配するスタンダード・オイルの最高経営責任者は我だ。」

ロックフェラー――その名を知らぬ者はいない、スタンダード・オイルの経営者。競合他社をすべて飲み込む暴力的な経営手腕で石油産業を支配し、今や合衆国の石油は――世界の石油までもを、この巨大な企業連合が生産している。

ロバートは処置を終えた右腕がまたキリキリ痛み出すようだった。

「車を出せ。」

合図で馬車は走り出す。好奇心に駆られた群集を遠ざけ、定められた目的地へ向かう。

「ロバート・グレイヒル、お前がサクラメントの大それた技士か。ここに来るまでさぞかし波乱に満ちた冒険を送ってきたのだろうな。だがそれに興味はない、なぜならお前は成功者ではないからだ。成功を収めること叶わなかった者の与太話に耳を貸すのは、寂れた酒場の落ちぶれたウエイトレスだけだ。」

この男、会うなり手厳しいことを言う。それでもロバートは黙っていた。誰もが知る大富豪に言い返すほど鯔背ではないし、もしくはただ単に口論するほどの気力が残っていなかったのかもしれない。ただ押し黙ってロックフェラーの目を見つめ返していた。

「クリーヴランド大統領とは電話で話したろう。彼から説明があった通り、合衆国はお前に対する態度を決定した。そしてお前はそれに協力すると宣言した。だから我はここにいる。これより我がお前の技術とやらの実証実験を主導する。そしてその効果の如何を判定するのも我だ。分かるか、お前の命運は我によって定められるということだ。文句があれば聞こう。」

「いいえ。」

「よかろう。老婆心で一つ教えてやろう、先人には礼を尽くすことだ。我はリンカーン大統領を敬愛している。大統領の下で戦ったお前の叔父上は英雄だ。だがそれはお前に何の影響も及ぼさない。たとえ自分の子であっても我は特別に扱ったりしない。」

ロックフェラーの語ることは彼の信念らしかった。

馬車が工場の敷地で止まった。この辺りは貨物用の鉄道が敷かれているようで、機関車庫に続く路線がいくつも見えている。

「ついて来い、これから実験の内容を説明する。」

一行は馬車を降りて、貨物路線に用意された列車に乗り込んだ。旅客営業用のものではなく工場の労働者を乗せる簡素な車両で、トロッコと呼ぶに近しいものだ。

全員の乗車を確認して列車が出発する。車窓には巨大な液体貯蔵庫、人の背丈はあるような管、もくもくと黒い煙を吐き出す煙突の群れなどが次々に移ろっていく。次第に敷地を離れ、シカゴ近郊の低湿地を走るようになった。

列車に揺られ続け、ある時平原の景色が様変わりした。土地にいくつもの巨大な工作物が立っている。それは鋼で作られた櫓のようで、見える範囲に数十本は立っている。ロバートはこれが何だか一目で分かった。

「油井を見るのは初めてか。」

「ええ。話には聞いたことがあります。」

「あれは原油を掘り出す井戸だ。この一帯の地下数百フィートには油田があり、そこから汲み上げている。全て、我のものだ。」

列車は停止した。この駅は辺り一帯の油井に通じる基地だ。多くの作業員が服を油で黒く染めながら行き来している。現場監督の男が一行を出迎えた。

移動する間、ロバートは油臭さと泥臭さが混じった鼻をつく臭いを始終嗅いだ。油井のある一帯がこの堪え難い臭いで満たされているのだ。警官らは顔をしかめて鼻をつまんだりなどしていたが、ロックフェラーは意に介さず進む。ロバートはこれを機械油と似たものだと思って気にしないようにした。

一基の油井の前に立って、ロックフェラーはそれを見上げた。先刻のホテルにも劣らない高さの櫓の中央に採掘する穴が掘ってあって、絶え間なく上下するポムプが原油を汲み上げている。